声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

在一片常年冰雪覆盖的祁连山脉间,有这么一支队伍,他们是从枪林弹雨中杀出来的幸存者,是从绝境中走向希望的执着者。

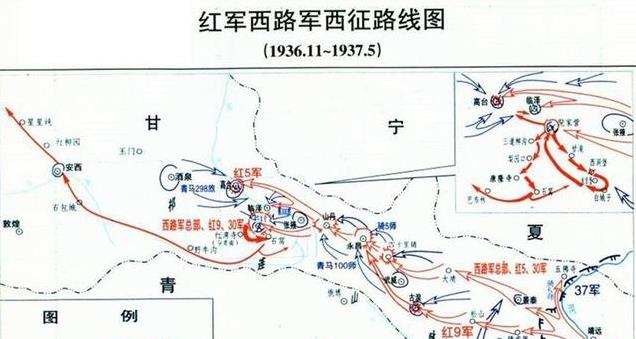

可谁能想到,他们背后的故事竟然比这条路还要曲折?西路军左支队,这支红军历史上唯一一支成建制突围出来的队伍,在1937年初,经历了一场惊天动地的生死考验。

而他们的经历,不仅仅是一次简单的撤退,更是一次命运的重塑。

当时的祁连山,天寒地冻,冰雪覆盖,像一座天然的屏障,也像一座巨大的坟墓。1200多名左支队将士,就是在这样的环境中开始了他们的突围之旅。

从枪声不断的战场到漫天风雪的高山,从饥寒交迫到最后的胜利,他们硬生生走出了一个月,终于在星星峡看到了希望的曙光。

然而,当时的情况比想象中还要复杂。

他们身后是追击的敌人,眼前却是未知的新疆。

命运并没有给这些战士太多喘息的机会,接下来的每一步,都充满了考验。

到达星星峡时,队伍已经只剩下四百五十多人。

这是一支疲惫到极点的队伍,但也是一支奇迹般坚持下来的队伍。

为了掩人耳目,他们甚至连那面红旗都藏了起来。

有人说,那是他们最后的珍宝,也是他们最后的信仰。

而在这片被称为“死地”的地方,新疆方面的同志终于赶来接应,用几十辆苏式卡车将这支残破的队伍秘密送往迪化(今乌鲁木齐)。

但真正的考验,其实才刚刚开始。

盛世才,这个当时掌控新疆的军阀,表面上对共产党人友好,但骨子里却是个左右逢源的政客。

他既不想彻底得罪蒋介石,也不愿完全靠拢红军。

所以,他同意接纳左支队,但要求他们必须隐瞒身份,统一换上他的军装,对外宣称是“新兵营”。

这对左支队的战士们来说,既是一种保护,也是一种压抑。

因为在那个动荡的年代,身份的暴露就可能意味着灭顶之灾。

到了迪化,左支队并没有闲着。

他们一边学习文化知识,一边进行军事训练。

有人可能会问,为什么要学习文化知识?因为这些战士中,有太多的人连自己的名字都写不全。

而在那个年代,文化知识就是力量。

陈云亲自筹措经费,为战士们买来中小学课本,还专门从延安请来文化教员。

每天上午学语文数学,下午练格斗战术,晚上还有篮球比赛和电影放映。

这种生活,和他们一路走来的生死搏斗比起来,简直像是天堂。

然而,左支队的命运并没有因此变得轻松。

随着时间的推移,盛世才的态度逐渐发生了变化。

他开始向蒋介石靠拢,对共产党人的容忍度越来越低。

左支队虽然暂时得以保存,但阴云始终笼罩在他们头顶。

为了更好地适应未来的斗争,左支队开始转向专业技能的学习。

装甲车驾驶、炮兵技术、无线电操作、军医培训,这些技能不仅让他们自己得到了成长,也为未来的革命斗争储备了力量。

最引人注目的,是新兵营中的航空大队。

这是中国共产党培养航空人才的第一步,也是一次充满挑战的尝试。25名战士从新兵营中被挑选出来,又从延安选出19人,共同组成了44人的航空大队。

这些人中,有后来成为空军开国少将的吕黎平,也有在学习过程中牺牲的无名英雄。

经过四年多的艰苦训练,他们最终成为了革命的宝贵财富,为解放战争中的人民空军奠定了基础。

但左支队的故事并没有停在这里。1940年初,经过两年多的学习和训练,这支队伍中的329人踏上了返回延安的路。

他们不再是当年那些只有战斗经验的老兵,而是掌握了文化知识和专业技能的革命精英。

延安的同志们用卡车接他们回去时,眼神里满是欣慰和敬意。

这些人后来成为抗日战场上的中流砥柱,用自己的生命和智慧为国家的未来铺路。

有人说,历史是由胜利者书写的,但左支队的历史,却是用鲜血和信仰铸成的。

从祁连山的风雪中突围,到迪化的新兵营中重生,再到延安的革命战场,他们的每一步都走得无比艰难,却也无比坚定。

他们用自己的经历证明了,真正的英雄,不仅仅是在战场上流血的人,更是那些在绝境中依然不放弃希望的人。

写到这里,不禁让人感慨,这支队伍的命运是时代洪流中的缩影,也是无数革命者共同的写照。

有人说,左支队的故事是一部苦难的史诗,但更是一曲信仰的赞歌。

正是这些人的牺牲和坚持,才让我们今天有了和平与安宁的生活。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!