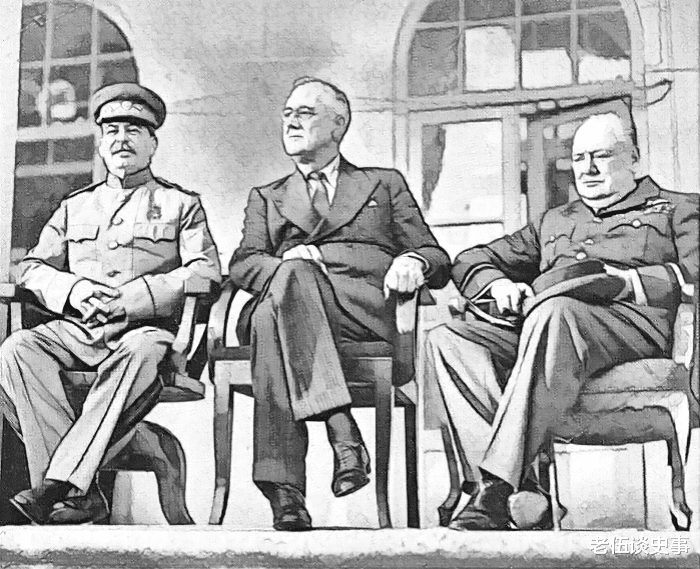

1943年11月28日,历史的转折点就这样悄然地降临了。斯大林——这位在二战期间屡次拒绝出国参加会议的苏联领导人,最终还是踏上了德黑兰的这片土地。究竟是什么原因促使他打破了一贯的常规,参与到这场被称作“大三巨头”会议的历史性会晤之中呢?在当时那极为复杂的国际局势之下,斯大林所做出的这个决定,其背后又隐藏着怎样的战略考量呢?

1943年,世界正经历着动荡与变革。斯大林格勒战役获胜之后,苏联在东线战场的影响力,大大地增强了。根据军事统计,苏军在东线歼敌数量已超过200万,缴获装备数量创下历史新高①。这场胜利,虽然带来了希望,却也伴随着巨大的代价。到1943年中期,苏联已损失约400万军人,工业产能下降40%,占领区人口损失超过4000万②。这些数据反映出战争对苏联造成的深重影响。

在这样的背景之下,德黑兰会议的重要性越发地凸显出来。斯大林此次出行带着三个核心诉求:确保盟军在欧洲开辟第二战场,获取更多的军事和经济援助,以及就战后欧洲格局达成初步的共识③。这些目标不但关乎当时的军事策略,更是对未来国际关系的发展产生着影响。

会议那阵子,斯大林呈现出之前从未有过的合作姿态。他认可了好多军事协调的方案,并且在公开场合把跟盟友合作的决心给展现出来了。不过在私底下的谈判里,对于关键问题他一直都坚决不让步。就拿波兰问题来说吧,当丘吉尔提及波兰边界问题的时候,斯大林很机智地把讨论转到了军事合作的细节上,避免直接去答复。这种策略体现出了他经过深入思考的那一面。

深入分析斯大林的战略布局,可以发现其分为三个层次。近期目标主要是军事性的。他特别关注诺曼底登陆的具体时间表,并反复强调东线压力问题。当时德军仍有200个师驻扎在东线,苏军迫切需要这场登陆来分散德军力量,以减轻东线的压力④。

中期规划的重点集中在地缘政治领域。从克里姆林宫的内部文件可以看出,斯大林已经着手思考构建东欧防御带的事宜。在会议期间,他娴熟地把军事部署与政治影响力融合在一起,给日后掌控东欧提前打下了基础。这样的战略规划不单是为了满足当下的战争需求,更是为了对未来的国际格局进行长远谋划。

远期战略更具全局性。外交备忘录显示,斯大林特别地关注战后国际秩序的构建。他提出的多项建议,实际上都在为苏联在战后世界中的大国地位做铺垫。在这一过程当中,他展现出了超凡的政治智慧以及战略眼光。

会议结果证实了斯大林策略的成功。盟军承诺于1944年春季开辟第二战场,这个时候租借法案援助力度加大,盟国也默认了苏联对东欧的特殊影响力。一份美国国务院分析报告承认:“斯大林在德黑兰达到了他的主要战略目标。”这不仅是对他个人能力的认可,也是对他所代表的国家力量的一种肯定⑤。

不过这次会议并非只是简单的合作,它也埋下了未来冷战格局形成的重要根源。表面上的合作掩盖不住各方之间日益加深的战略分歧。会议期间,各方妥协和让步最终演变为日后的对抗根源,如同一位外交史学者所言:“德黑兰会议既是同盟的巅峰,也是分裂的开端。”

对于斯大林而言,这次会议具有特别重要的意义了。外交官回忆录中描述,会议结束之后,他向幕僚们表示:“通过面对面的会谈,我更清楚地认识了我们的盟友了,也更明确今后应如何前进了。”这一看法直接影响了苏联后续的外交策略了,使苏联越发重视与西方国家的往来了,并进一步巩固了对东欧国家的控制了。

德黑兰会议,不仅是一次重要的军事以及政治会晤,更是二战后国际关系重新塑造的重要节点。在这个具有历史性的时刻,各国领导人的决策将会深刻地影响未来几十年的世界格局。会议上所达成的一系列协议和共识,为战后的国际秩序奠定了基础,不过同时也埋下了冲突与对抗的种子。

随着时间不断往前,我们更加能明白德黑兰会议的重要性以及它深远的影响。在全球化越来越深,各国关系又很复杂的大环境里,这次会议呈现出来的权力的较量,利益的相互关联,还有各国领导人的决策智慧,都值得我们好好地思考和学习。

历史老是不断地重演,我们从其中吸取经验教训,对过去进行思考,这毫无疑问是理解现今世界的关键途径。在这个充满变化与挑战的时期,回顾德黑兰会议,这不但让我们看到历史人物怎样应对危机,还启示我们应该怎样在复杂的环境里去谋求合作与共同获利。

参考文献:

①《德黑兰会议档案汇编》

②《二战时期苏联外交文献》

③《斯大林战时书信集》

④《美国国务院德黑兰会议分析报告》

⑤《丘吉尔战时回忆录》

🌼本人承诺:图片素材全部来源于真实素材的原创,所有图片素材及文章都是真实的。

🌼本文基于历史档案与研究资料撰写,旨在客观分析历史事件,其中个人观点仅供参考,与平台无关。