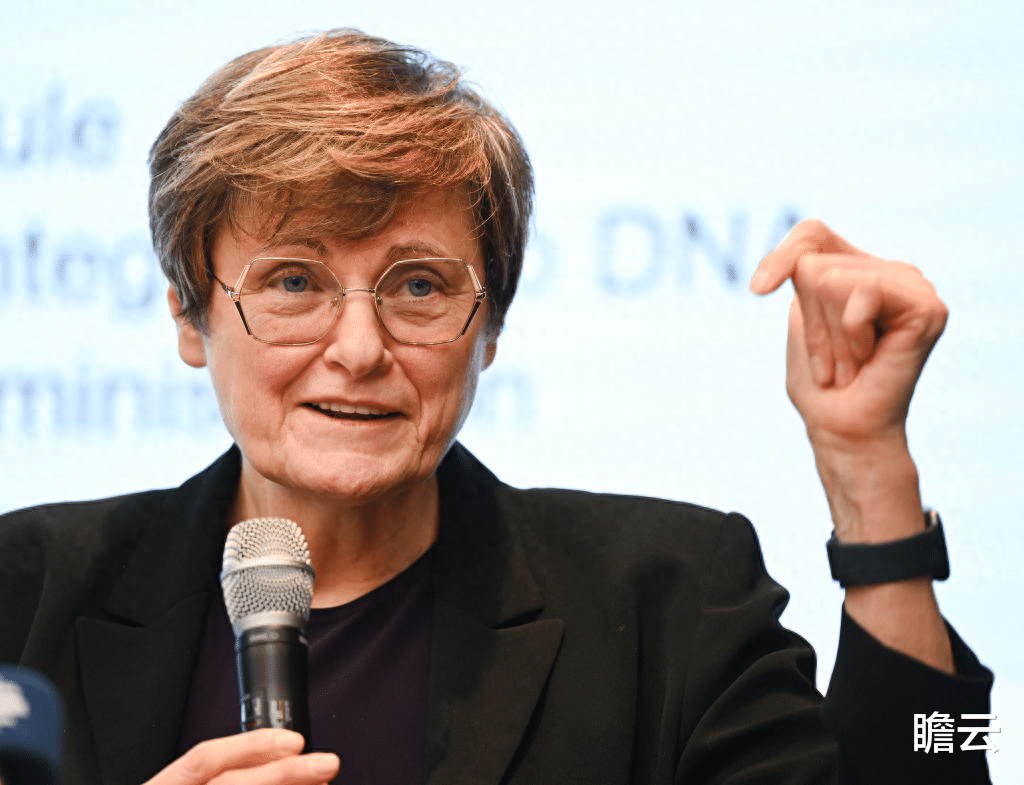

因为三年疫情,mRNA疫苗名声大噪。

但卡塔林·卡里科(Katalin Karikó)和德鲁·魏斯曼(Drew Weissman)在mRNA疫苗领域的决定性贡献,已经有了18年之久。

而卡塔林·卡里科,更是在这个领域的耕耘更是接近50年之久。

她的研究之路,一开始充满坎坷和荆棘。

20世纪七八十年代,DNA克隆技术飞速发展,成为前沿热门领域。但卡塔林·卡里科却在1978年以研究生的身份,进入相对偏门的mRNAl领域。

站在那个年代的角度来说的话,卡塔林·卡里科可以说是,掉进了天坑专业。

1982年,她获得匈牙利塞格德大学生物化学博士学位,但到了1985年,博士后期间,实验室便失去了资助,导致她的研究工作进行不下去了。

可谓是一毕业就失业。

她不得不和丈夫带着两岁的女儿,离开匈牙利前往美国。

其女儿正是赛艇名将苏珊·弗朗西亚,后来两次获得赛艇奥运冠军。

由于匈牙利限制只能携带100英镑,一家三口面对巨大的生活压力,甚至不惜卖车,在黑市上买了900英镑,用泰迪熊偷运到了美国。

1985年~1988年,卡塔林·卡里科在费城天普大学担任研究员,她的工作研究的是dsRNA在艾滋病等疾病方面的治疗。

这段时间的研究工作,让卡塔林·卡里科对mRNA与疾病的关系,有了更深入的思考。

1989年,卡塔林·卡里科进入宾夕法尼亚大学医学院,以助理研究员的身份,参与到了心脏病专家埃利奥特·巴纳森(Elliot Barnathan)的实验室工作中。

2022年,卡塔林·卡里和埃利奥特·巴纳森(右一)

这一次,她再次回到了自己的mRNA领域。

埃利奥特·巴纳森实验团队通过体外合成mRNA,再引入细胞,尝试合成新的蛋白质。

作为转录自信使核糖核酸,mRNA可以携带生物体的所有遗传信息。

虽然从事后诸葛亮的角度来看,只要解决了相应技术问题,mRNA进入细胞,自然是能合成新蛋白质的。

然而在那个年代,这条路的技术是被堵死的,不仅团队的研究方向还遭到了人们的嘲笑。甚至卡塔林·卡里科还因英语说得不够标准,而遭到歧视,被视为“二等公民”。

不过卡塔林·卡里科和埃利奥特·巴纳森很快便有了突破。

他们把受体蛋白对应的mRNA注射进入细胞,然后再把能与受体蛋白结合的分子添加反射性标记。如果细胞合成物中能够检测到放射性标记,那就说明,注射进入细胞的mRNA能够生成相应的蛋白质。

最后,他们成功了。

这让卡塔林·卡里科十分兴奋,她甚至有一种,自己是【创造生命的神】的感觉。

然而,埃利奥特·巴纳森并没有看好这一份研究。

由于mRNA领域实在没有钱途,1990年,他离开研究室,加入了生物技术公司。

多年以后,埃利奥特·巴纳森遗憾的表示,谁也想不到,后来mRNA领域会成为资本热捧的对象。

埃利奥特·巴纳森的离开,却苦了卡塔林·卡里科。

她不得不在这一年,开始自己申请研究经费。

或许是因为埃利奥特·巴纳森的离开,让宾夕法尼亚大学对mRNA领域更加轻视,又或者因为卡塔林·卡里科只有助理研究员的身份(甚至没有晋升通道),她mRNA相关科研项目的经费申请屡屡被拒。

甚至到了1995年,她都没有申请到科研经费。

再加上,她这个期间研究的主要方向,通过mRNA技术合成血管扩张分子也以失败告终。宾夕法尼亚大学医学院决定将她扫地出门。

然而雪上加霜的,这个时候的她被检测出患了癌症,而丈夫更是远在万里,因为签证问题困在了匈牙利。

卡塔林·卡里科的研究生涯,迎来了真正的至暗时刻。

为了留在宾夕法尼亚大学医学院,她不得不提出降职降薪的要求。

1997年,卡塔林·卡里科与宾夕法尼亚大学医学院新教员德鲁·魏斯曼(Drew Weissman)相遇。

这个相遇,让他们两人的研究生涯,都打开了光明之门。

卡塔林·卡里科有技术,德鲁·魏斯曼有想法和研究资源,二人一拍即合,组成研究室,开始了对mRNA技术的全力开发。

摆在他们面前的最大难题是:

他们发现,外来的mRNA进入人体,会激活细胞里的Toll样受体(Toll-likereceptors, TLR)[1],从而遭到免疫系统的攻击,引起炎症反应,最终导致受体蛋白合成失效。

所以,需要一招“瞒天过海”,来解决免疫攻击问题。

卡塔林·卡里科通过以前的研究,猜测是尿嘧啶(U)激活了Toll样受体。

因此后续的研究,他们修改了外来RNA基因序列中的单个碱基,通过了假尿苷酸取代了尿嘧啶。

果然,修饰后的mRNA,注射进入身体内,真的躲过了免疫系统的攻击,不再引起炎症反应[2]。

终于,他们取得了mRNA疫苗/药物的关键性成果。

或许因为当年对mRNA的普遍性不重视,这篇诺贝尔级别的论文,却遭到了《Nature》的拒稿。

当然,要让药物/疫苗发挥效果,还需要解决运载问题。

这也是小分子疫苗/药物领域,需要解决的重要问题。不少理论可行的药物最终临床折戟,便是因为无法解决运载问题。

mRNA分子进入人体,是会被酶剪切然后代谢掉的。

因此要让mRNA药物或者疫苗最终可行,所以还需要一招“藏形匿影”,来保全自身。

目前mRNA疫苗,是通过纳米脂质体(LNP)来运载的。

这个技术可以追溯到1978年,利用脂质体包裹mRNA,运载进入动物或者人体内[3]。

巧合的是,这正式卡塔林·卡里科进入mRNA领域的这一年。

之所以要用脂质体包裹,是因为核酸是负电荷的,正电荷的脂质包裹,不仅能起到保护作用,还有助于mRNA稳定。

但早些年发现的脂质,包封效果差,所以很难起到很好的临床效果。

2005年,也正是卡塔林·卡里科和德鲁·魏斯曼发表关键性论文的这一年,新成立的Arbutus公司发明了纳米脂质体。

通过四类脂质配比,包裹递送mRNA,取得了很好的运载保护效果。

也就是说,2005年前后,mRNA疫苗/药物已经有了实现的基础。

也是从这个时间开始,mRNA领域开始了各种技术和专利之争。

2013年,Moderna与阿斯利康开发一个血管内皮生长因子mRNA[4],这个方向和卡塔林·卡里科曾经失败的方向很接近,再加上宾夕法尼亚大学医学院不再续聘,卡塔林·卡里科加入了BioNTech,出任高级副总裁。

在这之后,卡塔林·卡里科继续发表了不少和mRNA药物/疫苗相关的重磅论文,并参与了包括新冠病毒在内的各种病毒mRNA疫苗的研究工作[5][6][7][8]。

同时,全球范围内,mRNA疫苗迎来爆发,陆续开发了HIV、寨卡病毒、狂犬病毒、流感、埃博拉、疟原虫、呼吸道合包病毒等mRNA疫苗。并因新冠mRNA疫苗的成功,而到达了巅峰。

卡塔林·卡里科的人生也彻底完成了逆袭。

参考^Karikó K, Ni H, Capodici J, et al. mRNA is an endogenous ligand for Toll-like receptor 3[J]. Journal of Biological Chemistry, 2004, 279(13): 12542-12550.

^Karikó K, Buckstein M, Ni H, et al. Suppression of RNA recognition by Toll-like receptors: the impact of nucleoside modification and the evolutionary origin of RNA[J]. Immunity, 2005, 23(2): 165-175.

^Dimitriadis G J. Translation of rabbit globin mRNA introduced by liposomes into mouse lymphocytes[J]. Nature, 1978, 274(5674): 923-924.

^Zangi L, Lui K O, Von Gise A, et al. Modified mRNA directs the fate of heart progenitor cells and induces vascular regeneration after myocardial infarction[J]. Nature biotechnology, 2013, 31(10): 898-907.

^Sahin U, Karikó K, Türeci Ö. mRNA-based therapeutics—develo** a new of drugs[J]. Nature reviews Drug discovery, 2014, 13(10): 759-780.

^Pardi N, Tuyishime S, Muramatsu H, et al. Expression kinetics of nucleoside-modified mRNA delivered in lipid nanoparticles to mice by various routes[J]. Journal of Controlled Release, 2015, 217: 345-351.

^Pardi N, Hogan M J, Pelc R S, et al. Zika virus protection by a single low-dose nucleoside-modified mRNA vaccination[J]. Nature, 2017, 543(7644): 248-251.

^Sahin U, Muik A, Derhovanessian E, et al. COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses[J]. Nature, 2020, 586(7830): 594-599.