谁能想到,在2010年的一个春日,四川安仁古镇上演了一场罕见的祭祖大典。这场祭祖活动的主角,正是那位臭名昭著的地主刘文彩的后人们。当年,活动筹备组本想着准备75桌酒席,应该绰绰有余了。谁知,消息一出,竟然有上千名自称是刘文彩后人的人蜂拥而至,场面之大,令人瞠目结舌。

看着这些衣着光鲜的后代,很难想象他们的先祖曾是一个让百姓闻风丧胆的"地主恶霸"。那个昔日在四川安仁称王称霸的刘文彩,怎么会有如此众多的后代?

从商人到地主:刘文彩的发家史

从商人到地主:刘文彩的发家史世人皆知刘文彩是四川安仁镇的一方霸主,却不知在他发迹之前,也曾是个颇具经商头脑的生意人。

1890年,刘文彩生于四川大邑县安仁镇一个殷实之家。在那个动荡的年代,年轻的刘文彩没有选择安于现状,而是背起行囊,开始了他的经商之路。他先是在成都开设了一家布庄,专门经营丝绸和棉布生意。

那时的成都,正值商业蓬勃发展之际。刘文彩的布庄生意红火,不仅在本地打开了市场,还将生意做到了云南、贵州等地。短短几年间,他就积累了可观的财富,在当地商界颇有声望。

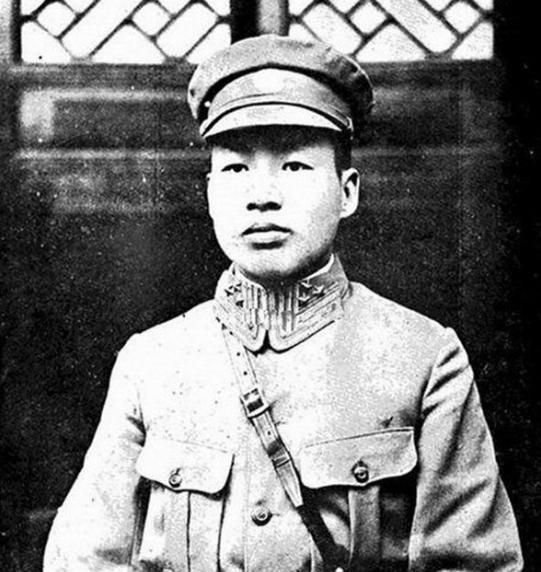

1911年,辛亥革命爆发,四川军阀割据混战。此时,刘文彩的亲兄弟刘文辉已经在军界崭露头角。兄弟俩一个主外一个主内,刘文彩凭借着与刘文辉的特殊关系,开始涉足军需物资供应。

刘文辉部队所到之处,刘文彩的生意就开到哪里。他不仅供应军队所需的粮食和布匹,还包揽了征收赋税的差事。在那个兵荒马乱的年代,这种军商结合的模式让刘文彩的财富迅速积累。

1920年,已经颇有资产的刘文彩看准时机,开始在家乡安仁镇大量收购土地。当时的农民深受战乱之苦,不少人被迫贱卖田产。刘文彩趁机以极低的价格购入大量良田,并在当地开设了当铺、粮店等商铺。

为了巩固自己的地位,刘文彩还在安仁镇修建了一座占地百亩的大庄园。这座庄园不仅是他居住的地方,更是他收租、放贷的重要场所。他还在庄园内设立了私人监狱,用来关押那些无力还债或者抗租的佃农。

到了1925年,刘文彩已经成为安仁镇当之无愧的"土皇帝"。他的土地遍布安仁镇及周边地区,佃农多达数千户。每到收租季节,成群的佃农扛着粮食排队进入刘家庄园,场面蔚为壮观。

在经营土地的同时,刘文彩还开办了自己的钱庄。他采用高利贷的方式,让那些急需用钱的农民借贷,一旦农民无力偿还,就用土地抵债。就这样,他的土地越积越多,权势也越来越大。

不仅如此,刘文彩还善于经营人脉关系。他不但与当地官府保持着密切往来,还经常资助地方上的读书人。这些举动让他在当地名声显赫,也为他日后的发展打下了坚实的基础。

豪门生活:一座与世隔绝的奢靡王国

在那个军阀混战的年代,刘文彩的安仁庄园却如同一座世外桃源。这座雄伟的庄园建于1920年代初期,光是建造过程就足足花了三年时间。

庄园的选址极为讲究,坐落在安仁镇最高的一处山坡上,俯瞰整个小镇。当地人常说:"站在刘家庄园的门楼上,方圆十里的景色尽收眼底。"这哪里是在建造宅院,分明是在打造一座统御四方的"皇宫"。

这座庄园的建筑风格融合了川西民居与江南园林的特色。大门是用整块花岗岩雕琢而成,门楣上刻着"刘府"两个大字。进门便是一条笔直的青石板路,路两旁种满了高大的梧桐树,每到深秋,落叶铺满地面,宛如金色地毯。

庄园内部更是气派非凡。主楼共有三层,每层都有数十间房间。一楼是会客厅和议事厅,二楼是刘文彩的书房和会议室,三楼则是他的私人起居室。整个建筑都用上等木材搭建,地板全部采用上好的楠木,走在上面发出清脆的响声。

最让人称奇的是庄园内的生活设施。在1930年代,刘文彩就从美国进口了发电机组,让整个庄园用上了电灯。他还专门从上海请来工程师,为庄园安装了自来水系统。在那个年代,这样的现代化设施在四川农村地区可谓闻所未闻。

刘家的饮食起居更是奢靡至极。庄园内设有专门的厨房,聘请了多位御厨级别的大厨。每天的菜单都要经过精心设计,光是早餐就有十几样点心。午餐和晚餐更是丰盛,山珍海味,应有尽有。

刘文彩的几位姨太太各有专属的院落,每人都配备了数名丫鬟。这些姨太太的衣饰首饰都是从上海、香港等地精心挑选。据说,仅仅是一位姨太太的首饰盒,就价值连城。

庄园内还设有专门的戏台,经常邀请川剧名伶前来演出。每逢节庆,更是要举办盛大的宴会,宴请四方宾客。宴会上不仅有精美的菜肴,还有歌舞表演,热闹非凡。

为了管理这座"小王国",刘文彩设立了严格的规章制度。庄园内的仆人分工明确,各司其职。从园丁到厨师,从管家到护院,每个人都有详细的工作职责。每天早晨,管家都要召集所有仆人开会,分派当天的工作。

值得一提的是,庄园内还建有一间私人银行和一个监狱。银行负责放贷收息,而监狱则用来关押那些无力还债或者抗租的佃农。这两处建筑的存在,足以说明这座豪华庄园背后的残酷现实。

鲜为人知的文化传承

在刘文彩的豪华庄园里,除了那些奢靡的生活场景,还有一处极少为外人所知的地方——刘家私塾。这座建在庄园东北角的私塾,虽不及主楼气派,却是刘家传承文化的重要所在。

1928年,刘文彩斥资修建了这座私塾。私塾的正堂挂着"诗书继世"四个大字,两侧的对联写着"耕读传家久,诗书济世长"。这副对联,道出了刘家对子女教育的严格要求。

刘家的私塾不同于一般的乡间学堂。这里不仅请来了当地最有学问的老先生教授诗书,还专门从成都请来了精通算学的教师。每天清晨,私塾里就传出朗朗的读书声。刘家的子女们必须在这里完成最基础的四书五经学习,还要掌握算术、账簿等实用技能。

最特别的是,刘家的私塾还开设了商业课程。每周都有专门的时间,由刘文彩亲自给子女们讲解经商之道。从如何识别上等丝绸,到如何计算利息,再到如何与官府打交道,这些都是必修课程。

在私塾的后院,还专门辟出一片地来种植各类农作物。刘家的子女们必须亲自参与耕种,了解农时节气,学习分辨粮食品质。这种实践教育的方式,让他们对土地经营有了深刻的认识。

刘家的教育制度极为严格。每月都要进行考核,考核不及格的子女要受到惩罚。最重要的是年终大考,考试成绩会决定来年的生活待遇。这种奖惩分明的制度,让刘家的子女们从小就养成了勤学苦读的习惯。

除了课本知识,刘家还特别注重礼仪教育。每逢节庆,私塾都要举行祭祖仪式,让子女们学习家族礼仪。刘文彩经常说:"不懂礼数的人,就算有万贯家财也是土财主。"

私塾里还设有一间藏书室,收藏了大量的古籍和商业文献。这些书籍不仅包括传统的经史子集,还有许多商业账册、契约文书。这些实物资料,成为了刘家子女学习商业知识的重要教材。

值得注意的是,刘家的教育并非仅限于男丁。在那个重男轻女的年代,刘家的女儿们也能接受相同的教育。这一点在当时的四川乡间,可以说是相当罕见的。

私塾的教育成果显著。刘家的子女们大多能文能商,在各自的领域都有所建树。有的继承家业成为商人,有的进入政界成为官员,还有的成为了教育家。这种全面的教育方式,为刘家后代的多元发展奠定了基础。

这套独特的教育体系一直延续到1949年。虽然刘文彩的统治结束了,但这种重视教育、传承文化的家风,却在刘家后人中代代相传。

家族的衰落与转型1948年的深秋,安仁镇上空飘起了阵阵炊烟。此时的刘家庄园,已经不复往日的繁华。解放战争的战火即将烧到四川,刘文彩面临着人生中最重要的抉择。

当年12月,成都解放在即。刘文彩的长子刘晋藩带着部分家族成员,悄然离开了安仁镇。他们携带着大量的黄金、珠宝,分批撤离到了香港。这是刘家首次大规模的家族转移。

与此同时,留在安仁的刘家人也开始了自救行动。刘文彩的二儿子刘光藩接管了家族事务,开始将家族的土地和商铺分散转让给信得过的亲信。一些刘家子弟改名换姓,融入到普通百姓中。

1949年初,刘家开始了一场惊人的转型。刘光藩带领家族成员将部分土地主动分给佃农,还将家族的部分产业改组成合作社。这种自发的改革虽然无法改变刘家地主的本质,但为部分刘家子弟赢得了生存空间。

到了1949年10月,刘文彩在回乡途中病逝。这位曾经的"土皇帝"的离去,标志着刘家旧式地主时代的终结。但刘家的故事并未就此结束,而是揭开了新的篇章。

在香港的刘晋藩一家,凭借带出的资产和多年积累的商业经验,很快在纺织业站稳了脚跟。到了1950年代,他们的生意已经遍及东南亚。一些年轻的刘家子弟还被送往欧美留学,为家族注入了新的活力。

留在大陆的刘家人则经历了一场彻底的转型。不少人通过自己的专业技能,在各行各业重新起步。有的成为了教师,有的进入工厂做技术工人,还有的到农场务农。他们用自己的劳动,重新定义了家族的价值。

特别值得一提的是,一些刘家的年轻人在这场转型中表现出了惊人的适应能力。他们中有人成为了工程师,有人当上了医生,还有人在文化领域崭露头角。这些新的职业选择,为家族的发展开辟了新的道路。

1960年代,一些在海外发展的刘家人开始尝试与国内的亲人重新建立联系。他们通过书信往来,保持着家族的联系。这种跨越地域的联系,为日后家族的团聚埋下了伏笔。

到了1970年代末,刘家人的事业遍布各地。在海外的刘家人已经建立起了颇具规模的商业帝国,而国内的刘家人也都找到了自己的人生道路。这种多元化的发展模式,让刘家在新时代获得了新生。

1980年代,随着改革开放的推进,海外刘家人开始重返故土投资。他们带来的不仅是资金,更是现代化的经营理念。这些新的商业实践,为刘家的发展注入了新的动力。在这个过程中,刘家完成了从传统地主家族到现代企业家族的转变。

百年之后:一个庞大家族的命运时光飞逝,转眼已是2010年。在这个春暖花开的季节,安仁古镇迎来了一场盛大的家族聚会。刘文彩的后人们从世界各地赶来,只为参加这场别开生面的祭祖大典。

谁能想到,这个曾经的地主家族,如今的子孙遍布全球。据统计,刘家后人中有500多人定居在香港、新加坡、美国等地,而留在内地的更是超过2000人。他们中有企业家、教授、医生,也有工程师、艺术家,甚至还有著名的科学家。

在深圳,就有一位刘家后人创办了颇具规模的电子科技公司。这位企业家曾在接受采访时说:"我们家族的商业基因一直都在,只是经营的内容从土地变成了科技。"

在美国,一位刘家的第四代传人担任着著名大学的终身教授,专攻生物科技领域。每年暑假,他都会带领学生来到中国进行学术交流,其中必定要来安仁古镇看看。

留在四川的刘家人同样活跃在各个领域。有人在成都开办了连锁餐饮企业,有人在绵阳创办了机械制造厂,还有人在乡村创办了农业合作社。这些不同的发展道路,展现出刘家后人的多元化选择。

有趣的是,尽管分散各地,但刘家人依然保持着紧密的联系。1990年代初,他们就建立了家族通讯录。每逢重大节日,各地的刘家人都会通过书信、电话互相问候。进入互联网时代后,他们还建立了家族微信群,定期分享各自的生活近况。

2005年,一群刘家后人发起了"刘氏家族助学金"项目,专门资助安仁古镇和周边地区的贫困学生。这个项目每年资助20名学生,至今已帮助了100多名学子完成学业。这种回馈社会的方式,展现出刘家后人对家乡的深厚感情。

2010年的这场祭祖大典,原本只是一次普通的家族活动。组织者预计来参加的人数在300人左右,因此准备了75桌酒席。但消息传开后,竟然有上千名刘家后人前来参加,场面之大远超预期。

在祭祖活动现场,来自不同地方的刘家人互相交流着各自的经历。有人带来了老照片,有人展示着家族谱系,还有人讲述着听长辈说过的往事。这场跨越时空的对话,让刘家的历史在新时代焕发出新的意义。

值得一提的是,这些刘家后人虽然来自不同背景,但都保持着一个共同的传统——重视教育。他们中的大多数人都受过良好的教育,并且特别注重下一代的培养。这种对教育的重视,成为了维系家族凝聚力的重要纽带。