1951年3月底,38军政委刘西元与志愿军副司令邓华一同返回国内,向中央领导汇报朝鲜战场的详细情况。38军因英勇作战被誉为“万岁军”,此次汇报旨在向中央传达前线的最新动态和战局分析。

刘西元抵达北京后,原本计划先休息几天,整理好资料再向中央汇报。然而,意外的是,第二天他就接到了总政副主任肖华的电话。

毛主席听说刘西元从前线凯旋归来,当晚就给肖华去了个电话:“肖华,听说有个叫刘西元的军政委刚从前线回来,据说他所在的部队打了一场漂亮仗。你帮我安排一下,我想找他聊聊。”

肖华在收到毛主席的命令后,迅速联系了刘西元。

肖华告诉刘西元:“毛主席明天要单独见你,时间是下午三点。在此之前,请务必留在原地,不要外出。”

深夜,刘西元刚要休息,肖华的一番话却让他心潮难平。尽管从13岁起就在红军中历练,经历了二十多年的战斗洗礼,他对毛主席怀有深深的敬仰,但始终未能有机会亲自面见。

刘西元首次接到毛主席的亲自召见,心情异常激动。当晚,在北京这座大城市里,他也加入了那些难以入眠者的行列。

次日清晨,刘西元早早起床,整理好仪容后,便开始耐心等候。这一天,他内心交织着兴奋与不安,时间仿佛被拉长了,每一分每一秒都显得格外漫长。

午后三点,一辆小车准时停在门口,刘西元兴奋地快步上车,肖华见状,不禁笑出声来。

即将与毛主席会面,刘西元内心忐忑不安,反复思考着见面时该说些什么。就在他沉浸在自己的思绪中时,车子已经悄然停在了颐年堂门口。

车刚停下,刘西元就注意到一个高大的人影,定睛一瞧,原来正是毛主席。

刘西元大为惊讶,他万万没想到毛泽东会在门口迎接他。这种意外让他心里一下子紧张起来。车一停稳,刘西元立即快步走到毛泽东面前,立正敬礼,恭敬地说道:"主席,您好。"

毛主席面带微笑,伸出宽厚的手掌与刘西元握手,目光关切地注视着他,温和地说:“前线的工作很辛苦吧,你怎么这么瘦?得找个医生给你检查一下身体。”

毛主席一句幽默的话语,瞬间缓解了刘西元的紧张情绪。

刘西元满怀感激地回应:“感谢主席的关心。”此时,肖华接过话头,开始讲述刘西元的革命历程,并特别提到38军在朝鲜战争中的英勇表现。

在肖华提到刘西元年仅34岁时,毛泽东感到意外,认为刘西元年纪轻轻就有所成就。

刘西元年纪轻轻就成为了“万岁军”的政委,这个过程是怎么实现的?首先,他的军事才能和政治素养得到了上级的认可。在多次战役中,他展现出了卓越的领导能力和战略眼光,这使得他迅速在军队中崭露头角。其次,他与士兵们的关系非常融洽,能够深入基层,了解士兵的需求和想法,这种亲民作风赢得了广泛的信任和支持。此外,他在政治工作中表现出色,能够有效地传达党的方针政策,确保部队的思想统一和行动一致。最后,他在关键时刻的决策和行动,如指挥关键战役和处理突发事件,都显示出了他的果断和智慧。这些因素共同作用,使得刘西元在短时间内迅速成长,最终成为了“万岁军”的政委。

1917年,刘西元出生于江西吉安的一个农户家庭。由于家境贫寒,他早年接受的教育有限,为了帮助家庭维持生计,他很早就开始分担家务劳动。

刘西元在12岁那年离开家,独自来到县城谋生。由于年纪小,又缺乏专业技能,他只能在布店和杂货店之间辗转,靠做学徒维持生计。

当时,刘西元名义上是在当学徒,但实际情况更接近于“奴役”。尽管他内心极度抗拒,但为了生存,只能咬牙坚持。

1930年,年仅13岁的刘西元迎来了人生的转折点。要想改变命运,光靠自身努力还不够,还得有合适的机遇。这一年,他恰好遇到了这样的机会。

1949年10月3日,红军成功攻占吉安。次日,刘西元在街头看到众多头戴红星军帽的战士。这些士兵纪律严明,对百姓秋毫无犯,同时在积极向群众宣传共产党的各项方针政策。

年仅13岁的刘西元目睹了士兵与百姓融洽相处的场景,内心深受触动。他意识到,这支与众不同的军队,正是能够真正挽救国家命运的力量。通过与普通民众的亲密互动,这支队伍展现出了与其他军队截然不同的特质,让刘西元深刻认识到其独特价值。这一经历使年幼的他确信,只有这样的队伍才能带领国家走向光明。

刘西元意识到,人生转折的关键时刻已经来临。

刘西元前往红军招募处申请加入,由于他年纪尚轻且体格较弱,起初部队并未打算接纳他。然而,凭借其坚定的决心和不懈的努力,最终部队决定准许他成为红军的一员。

刘西元刚入伍时参加首次射击训练,由于不熟悉枪支性能,他用力过猛扣动扳机,强大的反冲力使他无法站稳,整个人被震得连连后退,最终跌坐在地。

上级考虑到刘西元年纪尚轻,认为他不适合直接参与战斗,于是安排他担任司号员的职务,也就是俗称的“号兵”。

上级发现刘西元潜力不错,于是安排他去瑞金的红军学校工作。这个决定彻底改变了他的命运,因为在那里,他遇到了两位重要人物,为他的发展铺平了道路。

刘西元的人生转折点始于与校长刘伯承的相遇。在一次演讲比赛中,刘西元表现出色,勇夺冠军。刘伯承对他的才能颇为欣赏,决定提拔他担任党支部青年委员和团支部书记的职务。

当时刘西元年仅15岁,他感到自己可能无法胜任,于是推辞了。刘伯承微笑着拍了拍他的头,说道:“就这么决定了。”

刘伯承对刘西元的器重让刘西元深受触动。为了不辜负刘伯承的期望,他全身心投入工作,竭尽全力表现。这种知遇之恩成为刘西元奋发向上的动力,促使他以实际行动回报刘伯承的信任与栽培。在工作中,刘西元始终保持着高度的责任感和使命感,力求用出色的成绩证明自己配得上这份重视。

经过三年在校学习和实践,刘西元已经成长为一名出色的年轻干部。就在这一年,朱德同志到红军学校进行工作检查。

朱德这次到红军学校,主要是为了挑选出色的军事人才。他一见到刘西元,就立刻觉得这个人很合适。

朱德对身旁的同事表示:"这个年轻的红军战士,我觉得他以后有望成为一位将领。"

历史验证了朱德的判断,1955年授衔仪式上,38岁的刘西元被授予中将军衔。朱德看到后,笑着调侃道:“你这小家伙,现在也是中将了。”

刘西元听完笑了笑,心里清楚,能有今天的成绩,很大程度上要归功于朱德。正是朱德给了他这个机会。

这到底是怎么一回事?

朱德在检查红军学校时,注意到刘西元的能力出众,于是决定将他调到前线部队进行实战训练。经过一段时间的实战经验积累,刘西元迅速融入了战斗环境,并能够熟练应对各种战场情况。

朱德对刘西元的进步感到非常高兴。刘西元凭借自己的优秀能力不断晋升,到1937年,年仅20岁的他就当上了红军主力部队的团政委。

抗日战争全面打响后,刘西元的人生轨迹发生了重大转变。在这八年的战火洗礼中,他不断磨练自己,逐渐成长为一名更加成熟的革命战士。这段经历不仅是他革命生涯的重要转折点,也让他实现了自我突破与提升。通过参与抗战,刘西元在思想觉悟、斗争经验和个人能力等方面都得到了显著提高,为他后续的革命事业奠定了坚实基础。

在平型关战役中,刘西元担任115师某营的教导员。战斗打响后,他所在的营接到任务,必须迅速占领关键高地老爷庙。在激烈的交火中,营长意外受伤,刘西元来不及多想,立即接过指挥权,带领部队继续作战。

在刘西元的指挥下,部队迅速占领了老爷庙阵地,并成功坚守。尽管敌军多次发动猛烈进攻,刘西元和他的战士们始终寸步不让,牢牢守住了阵地。

平型关之战中,我军大获全胜,刘西元在这场战役中发挥了重要作用。他不仅在战略部署上提出了关键建议,还亲自带领部队执行任务,为最终的胜利奠定了坚实基础。刘西元的果断决策和勇敢行动,有效打击了敌军士气,为我军创造了有利条件。他的贡献在这场战役中得到了充分体现,成为我军取得胜利的重要因素之一。

在接下来的时间里,刘西元继续展现出色的军事才能,多次击败日军和伪军,立下赫赫战功。到1945年,他已经晋升为旅级指挥官。随着抗日战争取得胜利,刘西元接到命令,前往东北地区,在那里继续书写他的辉煌篇章。

在解放战争期间,刘西元历任多个重要职务。他最初出任独立第2师的师长并兼任政委,随后被调任东北野战军第三纵队的副司令员。此后,他又升任第四野战军第47军的副政委。这些职位展现了他在军事指挥和政治工作方面的双重才能,同时也反映了他在解放战争中的重要作用。

在解放战争期间,刘西元积极参与了多场重要战役,包括三下江南、四保临江、辽沈战役、平津战役、衡宝战役以及西南战役等。他辗转各地,奋勇作战,为革命的最终胜利立下了汗马功劳。

1950年,年仅33岁的刘西元被任命为38军政委。作为第四野战军中的精锐力量,38军在军中地位举足轻重。刘西元能够担任这一重要职务,充分体现了组织对他的高度认可和殷切期望。这一任命不仅彰显了刘西元个人的能力,也反映出他在军中的影响力与日俱增。在当时的历史背景下,如此年轻的将领能够获得如此重要的职位,实属罕见,这也从侧面证明了刘西元出色的军事才能和领导水平。

刘西元的表现充分证明了其能力,他始终没有辜负党组织的期望。

朝鲜战争打响后,刘西元迅速意识到我军或将参与境外军事行动。为此,他直接向军长梁兴初提出建议,认为应该在部队内部进行爱国主义教育,以此提升全体官兵的战备状态,确保他们随时能够应对可能发生的跨国作战任务。这一提议旨在强化军队的战斗意志和准备程度,以应对国际形势的急剧变化。

梁兴初立刻表态支持,

1950年10月,面对严峻的国际形势,党中央和毛主席最终下定决心,提出了“保家卫国,抗美援朝”的战略方针。在这一决策下,38军被确定为率先进入朝鲜战场的主力部队,承担起保卫国家安全的重任。

在朝鲜战争初期,38军协助友军运送了部分军事装备,初步展现了实力。然而,在首场战役中,38军的作战表现却未能达到预期,这直接导致了彭德怀的不满。

在第一次战役中,38军表现不佳,彭德怀对此极为不满,当面严厉批评了梁兴初。刘西元对此深感愧疚,他公开表示,作为政委,自己应当承担主要责任。

战后,刘西元迅速提振了38军的士气。在随后的战役中,这支部队表现出色,特别是113师,他们在14小时内急行145华里,这一壮举被载入世界陆军史册。

在这场关键战斗结束后,38军取得了显著战果。彭德怀司令员亲自向该部队发去了嘉奖电报,并在电文中特别写道"三十八军万岁"。正是由于这一高度评价,38军从此获得了"万岁军"这一光荣称号。这个称谓不仅体现了彭德怀对38军战功的充分肯定,也成为该部队在军史上的重要标识。

梁兴初和刘西元分别担任了“万岁军”的第一任军长和政委。

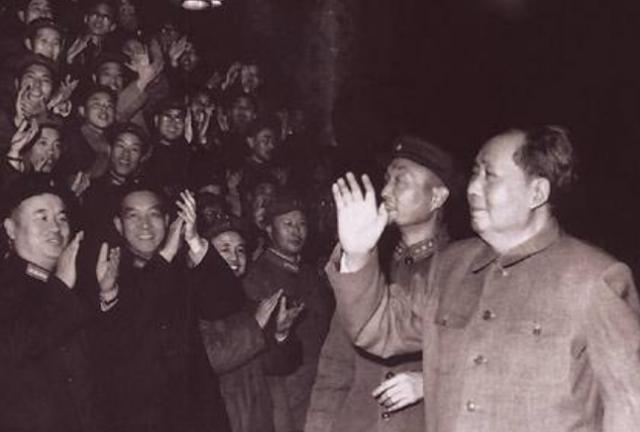

文章一开始描述了这样一个场景:毛泽东见到刘西元时,表现出极大的关怀。随后,在毛泽东的引领下,他们一起走进了屋内。

毛主席微笑着说道:“你们这一仗打得漂亮,声名远扬!让美国人尝到了苦头,对吧?”

刘西元指出,尽管官兵们士气高涨,渴望取得战斗胜利,但部队在作战指挥方面仍暴露出诸多问题,需要进一步改进和完善。

毛主席表示赞同,随后进一步强调:“取得胜利的部队容易滋生自满情绪,你们切不可因一时的成功而轻视对手。骄傲自大和低估敌人,往往会带来严重的后果!”

刘西元郑重地回应道:“我们必须时刻谨记主席的教诲,杜绝自满情绪。”

那次会面中,刘西元与毛泽东深入交流了战争局势。毛泽东不仅认真听取了他的见解,还邀请他共进晚餐。这次与领袖的对话,深刻影响了刘西元的人生轨迹,成为他日后发展的重要转折点。

刘西元回到朝鲜前线后,第一时间向部队传达了毛主席的慰问。战士们听到毛主席的关怀后,士气高涨,纷纷表示要奋勇作战,用胜利的捷报回报毛主席的厚爱。整个部队洋溢着高昂的战斗热情,官兵们决心用出色的战绩向毛主席汇报。