如果李自成收服吴三桂,能挡住清军入关吗?

能不能挡住淮下书生先不说,至少1644年这一年他肯定入不了关!

李自成、吴三桂

事实上,皇太极死后,多尔衮于顺治元年也就是1644年正月,还曾致书李自成等,提出“兹者致书,欲与诸公协谋同力,并取中原,倘混一区宇,富贵共之。不知尊意如何耳。惟望速驰书使,倾怀以告,是诚至愿也!”

也就是要和李自成夹击明朝,公分天下。你看,都到了这个时候了,大清的心态也并不鲸吞整个大明,而只是要和农民军并取中原,共同富贵。

多尔衮

事实上,和农民军合作共同攻打明朝的策略,在皇太极时期就被多次提出。可见大清对于农民军是不敢小觑的。积极联合农民军,也是大清对自身实力不自信的一种表现。

只不过大顺军士气正旺,节节胜利让李自成觉得凭自己的实力就能打进北京,因此并未理会多尔衮的示好和来信。

李自成攻入北京后,多次遣使招降吴三桂未果,决定亲自东征山海关。而决定联合清军的吴三桂多次求援多尔衮,多尔衮虽然率军赶赴山海关,但也不是立即联合吴三桂对大顺军发起进攻,而是在一旁观望。

吴三桂

直到吴三桂和李自成打的支撑不住时,亲自跑去见多尔衮,并跪在多尔衮面前投降,多尔衮才放下戒心,真正同意吴三桂剃发投降。

到了第二天,吴三桂部和大顺军展开肉搏,大顺军不顾伤亡,把吴三桂部团团围住,血战至中午,双方疲惫不堪,损失甚重。

直到这个时候,多尔衮才见势急令阿济格、多铎各率2万精骑,乘风势、挥白旗,对阵直冲大顺军。疲惫不堪的大顺军见清军骤至,猝不及防,阵脚渐乱,伤亡惨重。

山海关大战路线图

也就是说,山海关大战,吴三桂部帮哪边哪边就能赢,这个是毋庸置疑的。你别吹清军战斗力有多强、入关是必然这些话,这都是后来开了上帝视角的话。正是吴三桂部疲软消耗了大顺军,才给了清军最终机会。

而吴三桂最开始的想法,是以黄河为界南北分治为条件,来求助多尔衮,共同对付大顺军,并没有想要直接投降清军。

而多尔衮的观望,使得吴三桂和李自成的交战逐渐支持不住,这才变成了吴三桂直接投降大清!借虏平寇变成了投虏平寇。

所以一定程度上,说大清是捡漏真的一点问题都没有!

前期有李自成张献忠消耗明朝实力,中期有李自成攻入北京推翻明朝,后期即使崇祯殉国了,也是等李自成和吴三桂互相消耗的差不多,咱大清觉得稳了,才敢真正出手去捡漏,真的是把如何捡漏,直接演给你看了。

如果吴三桂真正投靠李自成,清军必然不敢贸然进攻,他也不会走山海关这条线入关。这样就可以为大顺军赢得喘息的机会,把没入京的军队逐渐调过来,布防到北京周边。毕竟号称“百万大军”的李自成,只带了十万兵马攻打北京,而东征山海关的人更少。

关锦防线

近代历史学家商鸿逵撰文《明清之际山海关战役的真相考察》考证,大顺军东征部队不超过六万人。而顾诚先生的《南明史》称清军大约七、八万人。而吴三桂除了固有部队,再加上招募新兵、收集溃卒之后,军队总数也大概有四万左右。

也就是不考虑农民军战斗力,就这个数量的大顺军直接和清军交战,也是打不过的。这也是为什么说,山海关大战,吴三桂帮谁谁赢,原因就在这里。

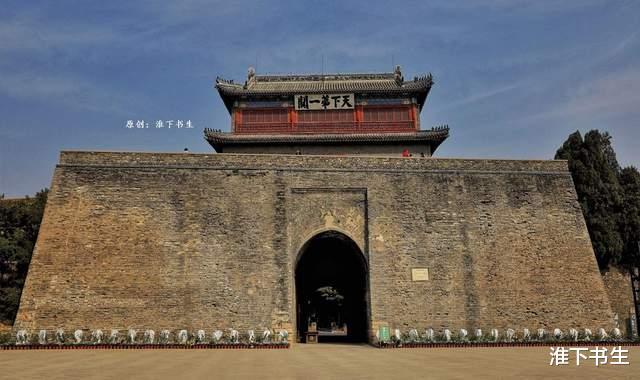

山海关

还有人说什么清军已经五次入关,没有吴三桂帮忙也能一统天下。但事实上,这五次入关劫掠后很快就退回去了,其中的原因是前五次入关需要绕道,绕道需要花费更多时间,补给线会拉长,兵力也会随之分散,而且在不掌握山海关的情况下,很容易被“关门打狗”。

皇太极就清醒地认识到这一点:“大军屡入塞,不得明尺寸之地,皆由山海关阻隔”。

而在明朝灭亡前一年,清军攻陷宁远和山海关之间的中后所、前屯卫、中前所三城。但即便是这样,六万清军进攻关外最后的孤城宁远时,仍然遭到吴三桂重创,伤亡惨重,被迫撤退。

中后所、前屯卫、中前所三城

而当李自成进攻北京,吴三桂离开孤城宁远救援北京时,多尔衮也率军准备第六次入关。这次号称“男丁七十以下,十岁以上,无不从军”、“前后兴师,未有如今日之大举”,也就是满洲全部主力基本倾巢而出了。

即便是如此豪华的阵容,即便是山海关外已经没有可以阻挡多尔衮的军队了。多尔衮却仍是打算绕道从墙子岭、密云等处入关,这是过去屡次走过的旧路。

墙子岭、密云入关处

这里山路崎岖,道路绕远狭长,不利大军行进,尤其不利后勤、补给的跟进,战略便利远远比不上走山海关一线入关。

清军宁愿走远而险的老路,也不敢碰无险可守的山海关。由此可见,上一年的宁远之战,依旧令清军忌惮关宁军。最后在吴三桂的求援下,多尔衮才改道走的山海关。

多尔衮改变路线

而当吴三桂打开山海关,清军真正掌控山海关后,才敢待在关内不走了!如果吴三桂真心投靠李自成,稳住山海关,清军至少1644年入不了关,徐徐图之,也未可知也!

所以啊,为什么说吴三桂是民族罪人,因为他在这个历史事件中所起到的作用是决定性的!华夏因此剃发易服,哀鸿遍野,就是他直接促成的!

崇祯说实在的,对吴三桂确实不错!而他救援北京的行军却不急不慢,这就是不忠。不顾父亲死活和清军联合,这就是不孝。

一个不忠不孝之人,真的是名副其实的千古罪人!你们觉得呢?

欢迎关注“淮下书生”,阅读观看更多历史文学原创文章和视频!

版权声明:本文及相关视频由淮下书生原创撰写拍摄,非“淮下书生”署名的发布,皆为抄袭搬运。任何平台个人禁止抄袭搬运,喜欢可以转发分享点赞评论关注!