二战结束后,苏联与美国崛起为全球两大强国,然而双方关系并不融洽。起初,它们都力求成为全球领导者,竞争愈演愈烈,最终导致了两国之间的长期冷战。

尽管如此,这两个国家仍相互制造障碍。恰在此时,苏联的发展遭遇了困境,加之美国不断施加压力,导致苏联国内分裂的趋势愈发显著。

然而,在苏联即将解体的关键时刻,美国的态度却出现了意想不到的转变,它呼吁苏联保持统一,反对分裂,这背后究竟有何图谋?而苏联又为何一步步走向了崩溃的边缘?美国的这一立场与以往大相径庭,引人深思。与此同时,苏联内部的问题也逐渐浮出水面,各种矛盾交织,使得这个曾经的超级大国日益脆弱。经济的衰退、政治的动荡、民族关系的紧张,都是导致苏联解体的重要因素。美国之所以在这一时刻发出这样的呼吁,或许有着其深远的战略考虑。而苏联的解体,则是多种内外因素共同作用的结果,这一历史事件的背后,隐藏着复杂的政治、经济和社会变迁。

【苏联正式解体】

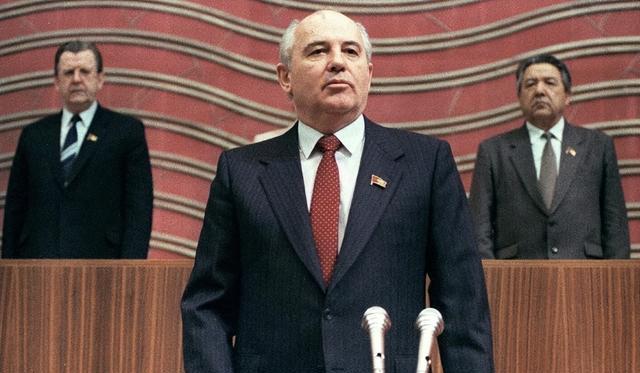

1991年12月25日,当时苏联的国家元首仍是戈尔巴乔夫,但他离职的时刻已近在咫尺。

当晚,按照预定计划,一场记者会在克里姆林宫内举行,标志着苏联走向无法逆转的解体之路。他在镜头前进行了陈述:

考虑到独立国家联合体成立所带来的新局面,我决定终止自己担任苏联总统的职责。这一抉择基于根本性的考量。我始终坚定支持各民族的自立自主,坚持共和国应享有主权;同时也倡导维持联盟国家的架构,确保国家的统一。然而,事态却朝着另一个方向发展,国家分裂的主张逐渐占据主导,这是我无法接受的。

实际上,通过分析他的言语,可以察觉到事情的发展已经远超过他的预期。在此情境下,他已无力扭转局势,只能在最后关头表达出自己的无奈与遗憾。

此外,他向民众传达了美好愿景,期盼国家能够持续进步,最终让民众享受到富足安康的日子。

完成演讲后,戈尔巴乔夫签署了卸任武装力量最高统帅职务的总统令,并将核按钮控制权及军队指挥职责移交给叶利钦。这一系列动作结束后,克里姆林宫上代表苏联的国旗缓缓降下,随即俄罗斯的国旗升起。

在同月的26号,苏联最高苏维埃共和国议院完成了其最后一次集会,这标志着苏联开始办理解体的法律程序。集会结束后,苏联宣告正式分裂,不复存在。曾经致力于苏联建设的代表们,也各自踏上了不同的道路。

苏联,这个一度能与美国抗衡的力量,最终消逝,令不少人感到遗憾。其实,苏联的解体并非由单一因素所致,而是多重原因交织的结果。

【内忧外患】

苏联这一庞大国家的最终瓦解,并非单一个体所能导致。在审视苏联历代领导者的角色时,多数学者将戈尔巴乔夫推行的改革视为导致苏联解体的一大关键因素。

实际上,情况并非如此。苏联瓦解的缘由可从内外两部分来分析。内部因素又可细化为政治、经济、军事及社会等多个层面,且这些层面之间存在着相互作用。

首要原因在政治领域可追溯至斯大林时代,苏联作为社会主义国家,其领导体制在斯大林时期形成了特定模式,即他确立了指定继承人的做法。

此情况颇为不利,逐渐催生了集权制度,使得权力高度汇聚。官员间往往相互包庇腐败行为,在此环境下,政权的发展亦受阻。新的观念与思路难以被接纳,执政方式趋于僵化,难以摆脱旧有模式。

尽管后续有领导者认识到了相关问题,并提出推行变革的建议,然而从苏联最终解体的结局来分析,这些变革举措无疑未能成功。

苏联面临的问题不仅限于政治领域,其经济体系的逐渐瓦解同样构成了重大挑战。特别是实施的一系列经济改革措施陷入混乱,致使经济增长陷入停滞状态。此外,苏联过度偏重于军事工业的发展,这一偏向也对整体经济发展产生了不利影响。

这些行为引发了民众的广泛不满,使得政府形象在民众心中大打折扣。特别是切尔诺贝利事故的发生,更是加剧了这种不满情绪。再加上经济陷入困境,苏联民众的生活日益困苦,这无疑进一步加深了民众对政府的不满。

苏联面临诸多内部发展挑战,同时其外部问题也相当显著,特别是美国的介入。由于两国关系紧张,相互制造障碍便成了一种常态。

美国作为一个资本主义国家,对经济变化的反应比苏联更为敏锐。鉴于此,美国派遣了一批经济专家前往苏联。这批专家对苏联的经济发展产生了显著的影响。

其实,更为核心的问题在于,美国的不断进步与苏联急于领先的竞争态势。这种竞争导致苏联过于专注于与美国的对抗,而忽视了本国的经济状况,最终给国家带来了重大损失。

戈尔巴乔夫执政期间,美国采取了多种策略,导致两国关系迅速升温,表面上看似更为亲近。然而,实际情况远非如此,这一切仅是表面的和谐。

多种因素的共同作用,促成了苏联的最终瓦解,这个屹立多年的庞大国家因此破碎分裂。

【假情劝说】

然而,在苏联即将瓦解之际,美国曾一度感到焦虑,当时的美国总统布什对苏联进行了访问,目的是试图阻止苏联的解体进程。

这一行为表面似乎意在维护苏联的利益,然而事实并非如此,美国的出发点始终是其自身利益。当时,美国总统布什的访问,其核心目的在于期望苏联能够持续存在下去。

彼时,苏联尽管仍旧保持着大国的地位,但其内部政治状况已十分动荡,人心各异,经济体系崩溃,民众不满情绪高涨。可以说,它已宛如一个濒临死亡的老人,又或是一座岌岌可危的高楼,早已失去了昔日强国的风采。

这对美国而言极为有利,无需美国亲自行动,苏联自身恢复就极为艰难。如此情境下,美国既能维持其大国地位,又可从中获取利益。

此外,美国对苏联解体持保留态度的一个重要因素与核武器紧密相关。由于美国的诱导,苏联大量制造了各类武器,核武器数量尤为可观。如果苏联没有解体,核武器将主要集中于苏联一国,相对而言,这种局面仍处在某种可控状态。

苏联瓦解后,其核武器作为国有资产的一部分,不可避免地面临重新分配。这种情况可能导致多个小国也拥有核武器,这对美国的全球领导地位构成了潜在威胁,显然并非利好局面。

美国之所以力劝苏联不要分裂,背后有其深层考量。然而,苏联的解体是多因素共同作用的结果,并非单一因素或个体所能阻挡。尽管如此,苏联最终还是走向了分裂。对于美国而言,尽管面临一些挑战,但其内心无疑是喜悦的,甚至视此为对苏联的一次重大胜利。

对于拥有核武器的小型国家,美国采取了措施鼓励他们放弃核武。美国在此领域的策略颇为有力,事实上,确实有国家接受了美国的建议。可以说,美国对这一成果感到十分满意。

参考素材:邢广程论中美俄三角关系互动,谁从冷战历史中汲取了经验?在探讨国际关系的复杂格局时,邢广程聚焦于中美俄三边互动的动态。这一议题于2019年1月8日在文汇网上引起了广泛关注。文章的核心在于分析,在这三国间的相互影响与策略调整中,哪一个国家更有效地从冷战的历史教训中吸取了经验。邢广程指出,中美俄作为当今世界最具影响力的国家,它们之间的互动不仅影响着自身的国家利益,也对全球格局产生深远影响。冷战的结束虽然为国际社会带来了新的机遇,但也留下了深刻的教训。这些教训对于当前的大国关系具有重要的启示意义。在审视三国行为时,可以发现它们在处理国际关系时采取了不同的策略。有的国家更加注重多边合作,试图通过外交手段平衡各方利益;有的则强调实力对比,采取更为强硬的态度来维护自身利益。邢广程认为,这些不同的策略选择,实际上反映了各国对冷战教训的不同理解和吸收程度。那么,在这三国中,谁真正地从冷战历史中汲取了宝贵的经验呢?文章并没有给出明确的答案,而是提出了一个开放性的问题,引发读者对中美俄三角关系互动的深入思考。邢广程的论述旨在促进国际社会对大国关系的理性讨论,以期找到更加稳定和可持续的国际秩序。

苏联的终结苏联,这一曾经强大的社会主义国家联盟,最终走向了解体。其过程始于内部的经济与政治问题,这些问题逐渐累积,最终导致了联盟的瓦解。在经济层面,苏联长期实行计划经济体制,这种体制在初期确实促进了国家的发展。然而,随着时间的推移,其弊端也日益显现。生产效率低下,资源配置不合理,民众生活水平提升缓慢,这些问题都成为了苏联经济发展的巨大障碍。尽管苏联政府曾试图通过改革来解决这些问题,但效果并不显著,反而引发了一系列的社会动荡。政治方面,苏联的集权体制也为其解体埋下了伏笔。中央政府拥有极大的权力,地方政府的自主权受到严重限制。这种体制导致了地方政府与中央政府之间的矛盾日益激化,也阻碍了地方经济的发展。此外,苏联的政治体制还缺乏透明度,民众对政府的信任度逐渐降低。随着内外部问题的不断累积,苏联的加盟共和国开始寻求更大的自主权。它们希望摆脱中央政府的严格控制,实现经济的自主发展。这一趋势在戈尔巴乔夫时期达到了高潮。戈尔巴乔夫推行了一系列政治和经济改革,但这些改革并未能挽救苏联的命运。相反,它们加速了苏联的解体进程。1991年,苏联的加盟共和国纷纷宣布独立。这一连串的事件标志着苏联的正式解体。曾经强大的社会主义国家联盟就此消失,成为了历史的一部分。苏联的解体不仅对其自身产生了深远的影响,也对整个国际社会产生了巨大的冲击。它提醒我们,任何国家都需要不断地进行自我调整和改革,以适应不断变化的世界形势。