声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

1913年的北京,冬天冷得刺骨,大街上飘着鹅毛大雪,空气中传递着萧索的气息。

就在这样一个寒冷的傍晚,一个人影匆匆闪进了神武门外的一家古玩店。

他全身裹得严严实实,黑衣棉帽遮住了大半张脸,只露出一双警惕的眼睛。

店里的掌柜瞟了他一眼,没吭声,却把手伸向了抽屉,熟练地摸出100块银元。

那人没多说话,手上的一个包裹迅速递过去,接过钱,转身消失在了夜色中。

这不是次了。

掌柜见惯了这样的交易,也懒得多问。

他知道,这些来路不明的东西大多出自故宫。

清朝刚刚灭亡,末代皇帝退了位,宫里的太监、宫女趁乱开始偷偷往外倒腾珍宝。

这些人急于出手,价钱从来不讲,掌柜自然也乐得当这一“中转站”。

不过,这次的“货”似乎不一般。

打开包裹后,他发现里面竟是一幅看似普通的字画,虽然年代久远,但并没有引起他的太多兴趣,便随手放在了柜台上。

几天后的一个上午,店里来了个重要人物。

他是时任盐务署长的朱文均,学问极深,人称“活字典”。

朱文均目光一扫,立刻被柜台上的那幅字画吸引。

他凑近细看,表情逐渐变得凝重。

沉吟片刻后,他开口“这幅字画,我出5000块银元。”这可比掌柜的进价高了整整50倍,但朱文均显然胸有成竹。

他知道自己发现了宝贝。

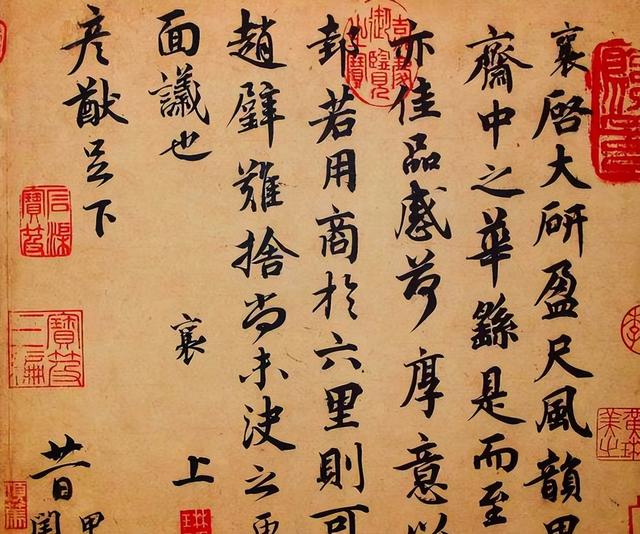

这幅字画,名字叫《自书诗卷》,是北宋大书法家蔡襄的真迹。

蔡襄,北宋的文坛翘楚,与苏轼并称“宋代书法双璧”。

他留下的作品不多,尤其是这幅《自书诗卷》,更是稀世珍品。900多年的时间里,这幅字画辗转流传,几经易手,甚至被权臣贾似道、收藏家梁清标、清朝的乾隆皇帝等人珍藏过。

可以说,每一位拥有它的人,都将此视为无价之宝。

朱文均自然也不例外。

他买下这幅字画后,珍重地收藏起来,时常拿出来观赏,还告诫子孙“这幅字画是咱家的传家宝,绝不能轻易卖掉。”朱家上下对这幅字画的珍贵价值心知肚明,世事难料。

1937年,朱文均因病去世,家道中落,甚至连丧事的费用都拿不出来。

走投无路的情况下,朱家的后人只好忍痛将这幅《自书诗卷》卖掉。

买主是一位闻名当时的大收藏家——张伯驹。

他花了3.5万银元将其收入囊中。

从朱家手中接过这幅字画时,张伯驹的眼睛就没离开过卷轴,打开一看,更是惊叹不已。

他感慨道“900多年了,竟然还能看到如此完整的蔡襄真迹。”他明白,这不仅仅是一件艺术品,更是中华文化的瑰宝。

张伯驹是个传奇人物。

他不仅是民国时期的风云人物,还以保护国宝闻名。

他的藏品中,包括蔡襄的《自书诗卷》,还有陆机的《平复帖》、展子虔的《游春图》等稀世珍品。

拥有这些国宝的代价是巨大的。1941年,张伯驹被绑架,绑匪开口要求用他收藏的珍贵字画作为赎金,其中就包括《自书诗卷》。

面对威胁,他坚决不肯妥协,甚至做好了拼命的准备。

朋友们凑了20根金条将他救出,而这些国宝得以幸存。

张伯驹对《自书诗卷》有着极深的感情。1956年,他做出了一个让所有人震撼的决定将他珍藏的一百多件国宝,无偿捐献给国家。

这些珍品中,就包括蔡襄的《自书诗卷》。

从此,这幅字画结束了它长达900多年的漂泊,正式落户故宫博物院,成为中华民族的共同财富。

细细品味这段历史,很多人心里可能会泛起一丝心酸。

朱家为了生计,不得不卖掉传家之宝;张伯驹为保护国宝,甚至不惜拿命去守护。

这些故事背后,折射出的不仅是个人的命运起伏,更是一个时代的缩影。

从北宋到清末,从民国到新中国,这幅字画见证了千年的历史变迁,也承载了无数人的爱与执念。

如今,每天有成千上万的人走进故宫博物院,近距离欣赏这件蔡襄的传世之作。

它静静地躺在那里,仿佛在诉说着那些年代久远却依然鲜活的故事。

有人感慨,若当年朱家人能撑过那段困苦的日子,也许这幅字画还在他们的家中。

也有人说,正因为有张伯驹这样的守护者,历史才没有在黑暗中失去它的光芒。

历史的魅力,往往就在于这些细节中。

看似偶然的每一次“出手”,背后都藏着时代的无奈与个人的坚持。

有人说,国宝的命运,其实也是民族的命运。

正因如此,我们才更应该感谢那些默默守护历史的人,正是他们,让我们今天还能触摸到千年前的文化温度。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!