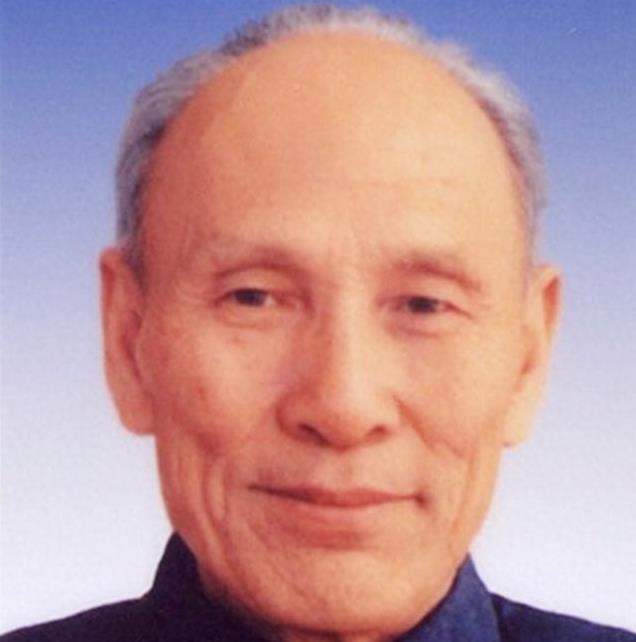

2003年,一本名为《在华北和西北的岁月》的书悄然问世。它记录了一位革命者从烽火岁月到和平年代的点滴足迹。这不仅是个人的回忆录,更是一段波澜壮阔的历史缩影。我们不禁要问,这位名叫葛士英的人,究竟如何用43年的时光,书写了属于他的时代篇章?

年少觉醒,心怀家国

家乡的战火与梦想的萌芽

葛士英出生于1919年的北京,正是五四运动爆发的那一年。他的童年,伴随着国家的动荡与民族的觉醒。1933年,当他在灵山小学求学时,眼睁睁地看着日军的铁蹄践踏热河、河北等地。这些画面深深刺痛了他的心,也点燃了他内心的责任感。

后来,他在党组织的影响下逐步成长,1941年正式加入中国共产党。这个决定并非偶然,而是源于他对人民力量的深刻认同。他常对身边人说:没有人民的支持,就没有真正的胜利。这种信念贯穿了他的一生,也成为他日后工作的核心指导思想。

抗战中的智慧与勇气

敌后战场上的群众动员

抗战时期,葛士英活跃在晋察冀边区,尤其是在曲阳县一带。那时的他,既是战士,也是组织者。他深入农村,组织水泉村的农民武装,开展游击战争,为巩固根据地作出了重要贡献。

最让人钦佩的是,他总能找到贴近群众的方式。比如,他鼓励村民以家庭为单位参与抗战,通过互助组的形式解决生产和生活问题。这种方式不仅缓解了战争带来的困境,还增强了群众的信心。他常说:群众的力量是无穷的,但需要有人去引导。

扶贫路上的实干与创新

四个一背后的深意

新中国成立后,葛士英被派往甘肃工作,这一干就是43年。他的职务从泾川县长到甘肃省副省长,但他始终没有忘记自己最初的理想让百姓过上好日子。

在甘肃任职期间,他提出了著名的四个一扶贫法:每人一亩田,每户一果林,每年出售一头牲畜,转移一个劳动力。这些看似简单的措施,却在当时取得了显著成效。贫困地区的农民逐渐摆脱了温饱问题,生活水平得到极大改善。

正是因为这些努力,他被评为中国十大扶贫状元。他的理念不仅改变了当时的甘肃,更为后来的扶贫工作提供了宝贵经验。如今,当我们谈起乡村振兴时,仍然可以从中汲取智慧。

晚年的坚持与精神传承

病榻上的笔耕不辍

晚年的葛士英身患重病,行动不便,但他依然坚持撰写回忆录,将自己的经历记录下来。他说:我写这本书,不是为了自己,而是为了让后人知道,这片土地上曾经发生过什么。

2007年,葛士英逝世,享年88岁。他的生命虽然结束了,但他的精神却永远留在了人们心中。他的故事告诉我们,真正的革命者不会因岁月流逝而褪色,他们的一生都在践行为人民服务的宗旨。

葛士英的精神,当代的启示

扶贫与发展的双重意义

葛士英的扶贫经验,在今天依然具有重要的参考价值。他的四个一模式强调因地制宜、以人为本,这与当前的乡村振兴战略高度契合。近年来,中国在脱贫攻坚领域取得了巨大成就,贫困人口减少超过9000万。这些数字的背后,离不开像葛士英这样的先驱者的智慧和努力。

红色精神的时代共鸣

如今,随着红色题材影视作品的热播,越来越多的人开始关注革命先辈的故事。比如电影《长津湖》引发了关于抗美援朝的广泛讨论。同样,葛士英这样的人物,也应该被更多人了解。他们的故事,不仅是历史的记忆,更是激励我们前行的力量。

科技助力的新思路

在现代化的今天,如何利用科技手段更好地服务乡村发展?大数据、人工智能的应用,或许能让四个一模式焕发新的生机。例如,通过精准农业技术,农民可以更高效地管理果园和农田。这不仅是对葛士英理念的延续,更是对其创新精神的致敬。

铭记过去,展望未来

让精神照亮前行的路

葛士英的一生,是对忠诚与奉献最生动的诠释。他的故事提醒我们,国家的强大源于人民的幸福,而社会的进步需要每个人的参与。

亲爱的读者,你是否也听说过类似的革命故事?或者身边有没有让你感动的扶贫案例?欢迎留言分享你的想法,让我们一起铭记这些伟大的精神财富!

- 推荐纪录片:近期热播的《大西北纪事》,展现了甘肃地区的沧桑巨变,可以作为了解葛士英工作背景的补充材料。

- 学术研究:查阅相关论文会发现,葛士英的扶贫方法不仅在当时具有创新性,还为后来的政策制定奠定了理论基础。

- 人物对比:将葛士英与焦裕禄等同时期的扶贫干部进行对比,能更全面地理解他们的异同点和共同价值。

让我们用行动延续他们的精神,让这片土地上的每一个角落都充满希望!