两岸统一的争议之声,一直都在。

2023年环球时报年会,台海议题再度登场。

两岸学者唇枪舌剑,火花四溅。台湾中山大学教授张亚中开门见山——两岸问题,本质是中国内战未完结的后续。

但他话锋一转,道出敏感症结:台湾民众接受的,是“台湾也是国家”的长期灌输。

一旦统一,这个“国家”的名义将不复存在。在岛内,不少人视之为“尊严被吞没”。情绪抵触,不可小觑。

于是张亚中呼吁大陆“换位思考”。

大陆换位思考?

两岸关系,从不是一夜定局的偶发事件。

自上世纪五十年代提出“和平解放台湾”起,大陆对台政策不断更新:六十年代“一纲四目”提出统一框架;八十年代“叶九条”开出实质条件;九十年代,两岸在模糊中达成“九二共识”;进入新时代,“和平统一、一国两制”成为官方主张。每一步,都是在摸索中前行,每一轮调整,都力求和平解决。

大陆的立场始终明确:愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的可能。

但这份善意不是无底线的迁就。只要还有一线和平的希望,大陆就不惜百分之百的努力去争取。

但面对“台独”挑衅和外部势力干预,该强硬时绝不手软。必要措施从未排除,对准的不是普通台湾民众,而是极少数图谋分裂的政治操盘手,以及背后的外部推手。

眼下台海局势再度紧张。其源头不在大陆,而在民进党当局一意孤行地“倚美谋独”。与此同时,美国某些政客热衷于“以台制华”,甘愿把台湾推上火线,借此牵制中国发展。

但世界主流仍向和平,民意渴望稳定。海峡两岸,无论身份立场,大多数人都不愿将未来押在战争的赌桌上。如何妥善解决台湾问题,是整个中华民族共同的心愿。只要愿意放下偏见,坐下来谈,哪怕立场不同,也可能找到对话的起点。

然而,现实并不理想。民进党不仅否认“九二共识”,还公然鼓吹“两岸互不隶属”。他们将“台独”包装为所谓的“本土意识”,把民族大义让位于政治算计,把统一前景当作禁忌话题。

岛内教育、舆论、政策全面倾斜,只为制造一个“台湾是国家”的幻象。

这种“幻觉政治”,表面上是尊严,实则是操控。

台湾大学教授张亚中指出,岛内民众从小被教育台湾是一个“国家”,自然对统一产生抵触。

这种心理落差,确实值得大陆警惕和理解。但理解不代表无条件退让。

几十年来,大陆已反复“换位思考”,从善意沟通,到让利合作,无不体现诚意。

然而令人遗憾的是,这种克制并未换来对等回应,反倒助长了民进党的误判。他们不承认“一个中国”,却妄称互不隶属,试图从法律、政治、文化层面彻底切断两岸血脉。

大陆不反对台湾民众的生活方式,不敌视普通百姓的认同习惯。

但“台独”是红线,是挑战国家底线的行为。大陆有责任、有能力,也有手段,遏制任何形式的分裂活动。

所谓尊严问题

张亚中提出,台湾应在“九二共识”的基础上重建身份认同,承认台湾人也是中国人。

然而,问题来了。在不久前的会议中,他却提出,大陆应“换位思考”,理解台湾人难以接受统一,是出于一种“尊严”焦虑。

既然他承认台湾问题是历史遗留问题,那他理应清楚:台湾自古属于中国。这不是主张,而是史实。

部分岛内民众之所以会误认台湾是“一个国家”,根源并非“天然独”,而是长期受“去中国化”教育与“台独”舆论操控所致。

在这种被扭曲的认知之上要求大陆换位思考,是否已偏离了讨论的起点?是否是在合理化一场被设计的认知错乱?

台湾民众的身份混乱,并非一日之寒。日本殖民期间强推“皇民化”,撤退的国民党又带来了“外省人”与“本省人”的对立。

身份困惑,代际传承。只要两岸未实现统一,这种社会撕裂就不可能彻底弥合。

统一,不仅是政治整合,更是一次精神归位。让台湾民众能够理直气壮地说:我是中国人。

而岛内的混乱显然不是天降之祸。长期以来,民进党当局执意推进“台独”议程,以教材洗脑、舆论塑造、政策倾斜,全方位实施文化断裂战略。

在这种背景下谈“尊严”,究竟是为谁争,争的又是什么?

“九二共识”,是两岸关系的政治基础。1992年,双方达成“坚持一个中国原则”的共识,明确了两岸同属一个中国,不是国与国的关系。正是在这一共识的支撑下,台湾曾获得一定程度的国际空间;也是在这一前提下,两岸经济交流驶入快车道。

现在倒好,张亚中一边承认“九二共识”的价值,一边又对“台湾是国家”的错误认知表达同情,这种左右摇摆的立场,本质上是否就是在动摇共识的根基?

回顾历史,自蒋介石败退台湾后,台当局长时间推行的是“一中反共”的路线,教育系统内也承认两岸同属中国。

直到“台独”势力崛起,才开始系统性地进行认知切割。即便在这样的背景下,仍有大量台湾民众坚持“我是中国人”,说明民族认同并非不可逆,只是被有意压制。

问题的关键,从来不在民众是否愿意认同中国,而在于台独势力是否放手。那些真正热爱和平、理解历史的台湾人,从未将统一视为“被吞并”。他们要的不是岛内的空谈主权,而是真正的安定、发展与尊重。

几十年来,大陆始终对台展现善意。自ECFA到“惠台26条”,从人文交流到贸易通道,大陆一边推进政策融合,一边在经济上给予台湾巨大让利。

台湾每年从大陆获取上千亿美元的贸易顺差,占其GDP的四成以上。大陆在用实际行动维护两岸关系,而不是嘴上功夫。

问题在于,这样的“倾斜”,并未换来应有的感恩或认同。反倒养出了一批“吃饭砸锅”的“白眼狼”,配合外部势力甘当遏制中国的工具。

说到底,失望从不是因为大陆不努力,而是因为努力被当作理所当然,甚至被反咬一口。

如果真要谈“换位思考”,不妨先扪心自问:到底是谁制造了台湾的身份错乱?

是谁在有意识地切割历史?是谁将民众的正常认同视作“思想犯罪”?

两岸走到今天,不是因为大陆太强硬,而是因为对方太会演戏。

一方在沉默中让利,一方却在舆论中反噬。这种非对称的沟通,注定无法持久。

两岸只有统一

张亚中还有一个备受争议的主张,名为“两岸统合论”。

所谓“统合”,核心理念是“一中三宪”,即两岸同属一个中国,但各自保有宪法体制。

这就是所谓的“欧盟模式”——一欧二十七宪。

亦或说是“苏联式结构”——一苏十五宪。

张亚中主张建立一个大屋顶,两岸同处其中,台湾与大陆名义上平等共处,台湾甚至可以像前苏联时期的乌克兰、白俄罗斯一样,在联合国及其附属机构拥有“某种席位”。邦联,仅负责大方向,其余事务,则交由各自宪政体系自治。

具体操作路径也不复杂:先由双方坐下来谈,签订和平协议,台湾承诺不搞分裂,比如修改教材、回归中国史观、公开承认“一中”原则,作为交换,大陆则承诺“放弃使用武力”。

接着,按部就班,先推动经贸融合,再建立自贸区、关税同盟、共同市场,最终逐步过渡到邦联或联邦。整个过程无时间表,甚至可以“千年等一回”。

是否最终建立邦联结构,也要由台湾“内部共识”决定。

说白了,大陆全面让利,而台湾只需要说一句“不搞分裂”,剩下的,就等。

这现实吗?一点都不现实。

这种构想并不新鲜。

早在2001年,陈水扁就在元旦讲话中提出所谓“统合论”,打的就是“经贸文化融合先行”的算盘,试图在维持“现状”的名义下,逐步强化“台独”意识形态的话语空间。

但当年“统合论”的最大特征,正是其语义操作上的精密包装:它刻意用“统合”替代“整合”,借“统一”之“统”字包裹“独立”之意。“统合”不过是一次语言上的回避,一种程序上的包装。

它不讲结果,只谈过程;它不明确统一的目标,却模糊强调合作的“必要性”。

事实上,“统合”在文字意义上并无国家统一的确定指向,“统”不等于“统一”,“合”更不意味着国家一体化。所谓“统合论”,其本质并不在“统”,而是以“统”为幌,实则在延宕统一,争取实质独立的空间。

张亚中的版本,也并未跳出这一逻辑陷阱。

他将一整套政治结构设计寄托于“台湾人内部共识”,但对现实却视而不见。

难道几十年“去中国化”教育后,还期待岛内自动形成统一认同?难道在“台独”势力把持教育、媒体与行政的今天,还指望靠“水到渠成”完成统一?

如果方向模糊、动力缺失、执行落空,这样的构想与其说是方案,不如说是拖延术。

更关键的是,整个设计将大陆置于“单边让利”的位置。

换句话说,台湾说一句“暂时不独”,大陆就要在政治、经济、国际事务中全面配合,甚至在国际组织中为其“谋名”。

如此“平等”,恐怕只是对台湾单方面的纵容。

早些年,台湾地区前副领导人吕秀莲也曾提出所谓“中华联邦”的设想,本质与“统合论”如出一辙。

这听上去像是在寻求共识,实则是刻意绕开一个问题:台湾到底是不是中国的一部分?他们提出的所谓“统而不一”“分而不独”,看似中庸,实为回避。

目的很清楚,就是希望在名义上仍挂“中国”之名,在实质上则维持“台湾个体”的存在。

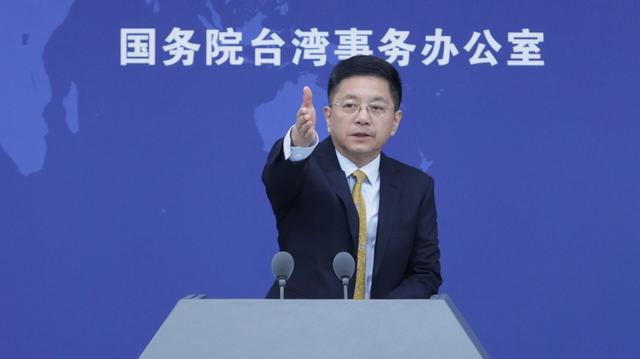

对于这类文字游戏,国台办发言人马晓光早就给出明确回应。

他在记者会上强调,实现国家统一,要基于两岸关系的法理和现实。这个法理和现实就是,海峡两岸虽然尚未统一,但大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变,中国的主权和领土完整从未分割,也不容分割。

若台湾自古就是中国的一部分,从未脱离过国家版图,那所谓“统合”,又要“合”谁?又要“统”谁?两个从未对等存在的实体,谈什么“邦联”架构?

在中国两千多年的文明史中,统一始终是主线。即便朝代更迭,王朝更替,也未曾改变国家统一的总体趋势。

统一,是根本利益所在,是民族命运的逻辑起点。

而台湾,自古与大陆血脉相连,从来不曾以一个独立国家的形式存在。

今日台海的隔阂,是内战遗留加外部干预的结果,绝非两个国家自然生长的分离。

与其说当前状态是“两岸对等”,不如说是被迫割裂的非正常状态,是一段历史暂时的中断。

而“统合”一词,正是对这段割裂状态的承认与延续。

它并不解决问题,只是换了种方式拖延问题。

更值得警惕的是,拿“欧盟模式”来比照两岸,属于彻底脱离历史与现实的类比。

欧盟的出现,是基于欧洲民族国家长期分裂、战争频发、经济困顿的背景,最终各国在保留主权的前提下寻求某种“联合机制”。

但欧洲本就没有统一传统,也没有统一认同,“欧盟”从未试图变成一个政治上的统一国家。

而中国恰恰相反。中国历史以“大一统”为轴心展开。

正因如此,“欧盟模式”在中国语境下根本水土不服。

以一个不统一的结构来解决一个本应统一的问题,不仅逻辑错乱,还会延误历史正轨的重建。

未来两岸的走向,终将回归统一。不是因为谁妥协得多,而是因为历史、法理与现实都已给出答案。

所谓“统合论”,说到底,是一种假装理性、实则逃避的温吞式拖延。

而统一,不是某些人能搁置不谈的选择题,而是这个民族必须完成的时代命题。

参考资料:

关于张亚中“两岸统合论”到“一中三宪”的思想脉络研究

田惟嘉

张亚中吕秀莲主张用“两岸统合”取代“两岸统一” 国台办回应中国新闻网

岁月

我们的口号是寸土不让,只收领土,不要国贼和汉奸。

得休休处且休休

姓张的,不要信口开河,满嘴胡言!你吃的是饭吗?怎么从嘴往外喷大粪呢!

用户10xxx54

尊严?你们不就是美国养的狗吗?你们有什么关系尊严可谈?真是丢人现眼的一群垃圾,国民党就阻碍国家解放台湾省的绊脚石。

好地方

不要距台湾疯人说闭话,不认中国就开打,毫不留情,没时间跟这些反叛汉奸耗着?

用户10xxx96

祖国统一是中国56个民族的共同愿望与最终目标!

实事求是

台湾人认为台湾是一个国家,是井中之蛙,联合国都承认中华人民共和国是中国唯一的合法政府!

胡耘

一个中国人基本的认知是蒙古中国故土,南海中国人祖宗海,拉达克,藏南中国故土。太平洋西岸是中国历史海域。

乡下人

换位思考的本质就是:台独!

胡耘

不当中国人,滚出中国的土地。中国人的祖宗之地,不是叛国者的家园。

用户11xxx66

死去吧,没有谁在乎你

林官谡

只有统一祖国,台湾才会有尊严,因为祖国始终是港澳台的坚强后盾,搞台独只会自取灭亡,哪有尊严可言

髙林

换位思考还是统一,张亚中你解释一下,什么叫国家的领土完整。台湾人的是“拖”字诀,不能让其得逞。

一片天

只承认两岸一家中,又不想统一,其实就是暗独。

云安

大国崛起,不需多言

用户10xxx80

歪理邪说。

悲伤的铲屎官

中华人民共和国的崛起的第一步就是必须统一

用户10xxx07

这国家大义面前,台湾的尊严、台湾人的尊严,屁都不是,不要把那可怜的一丝丝尊严拿出来当借口,屁都不是,真的!

用户12xxx61

现在是解放台湾,实现祖国完全统一,民众只要安定生活,身份认同是早晚的事。

用户10xxx26

地是我们中国的,台湾要是有人认为台湾是一个国家,那滚出中国台湾省,随便去哪建一个国都行,只是别在中国,我们不承认国中之国

用户17xxx54

张亚中你他妈以为你们谁啊!

用户16xxx79

统一后的“中华民国”彻底消忘,只有在墓碑上留下印记。

我心永恒

换尼玛换位

芳草

张先生还报着过时的招牌不放?

用户16xxx94

台湾现在有什么尊严?

延庆人

从来如此,国家土地包括大陆,台湾,香港,澳门

乡里闲皮

这种暗独分子最可恶

用户16xxx48

本来国民党就是独台分子

素衣风尘叹

学者文章,讲解透彻

最初的梦想

本来就不存在的东西何来消失?

朱生

国贼一个。

枫林剑客

没那么多条件,老老实实的台湾省方案,否则全部赶到你宗主国美国去

用户10xxx76

我们理解它们??它们能理解我们吗?

幸福如履薄冰

还和这群伪统的假政客谈啥,武统才是硬道理,统一了这群人就是天天夸五星红旗的人

晨钟

留发不留头。

笑谈

没有祖国大陆你台湾省那来的尊严?

闲云野鹤

鼠目寸光的湾湾政客

用户10xxx95

你台湾可不是国家呀!这可怎么能与国家相提并论呢!摆明就是要搞台独!岂有此理!

伤逝

只有解除台湾武装,才能实现国家统一

军昊

台湾是个狗屁国?台湾自古就是中国的一个省,将介石败退台湾就成国了?狗都不如的家伙,一帮台独分子。台湾必须武统。

云卷云舒

这种言论就是绑架2000万台湾人,当做人质和筹码[静静吃瓜]

用户18xxx55

统一后再灌输就可以了。