每一个在农村长大的人,在5月里,差不多都吃过一种美食---榆钱“咸食”。

每一个在城里长大的人,基本都对榆钱“咸食”感觉陌生。

但只要吃过榆钱咸食的人,都会想到妈妈和童年。

“咸食”,是中国北方对一种烙制食品的方言称呼,有的地方也叫“闲食”。基本食材构成有面、油、食盐。

加上韭菜的,为韭菜咸食,加上榆钱的为榆钱咸食。

油盐面与榆钱掺和好,小攥一把,置于案上,用擀面杖擀平。巴掌大小,摊放锅中,文火慢攻,两面兼修。

数分钟后,外焦里嫩、清香扑鼻的咸食就烙好了。

在物质生活匮乏的年代里,这是农家孩子眼中的精品美食,并且与春天有关。

所以,握着一张榆钱咸食,仿佛手里牵连了春天的气息,轻轻一口,唇齿飘香,

和窗外的春色一样,无比美好。

那时,妈妈准备油面盐,而爬树够榆钱,则是孩子们的主动选择,并乐此不疲。

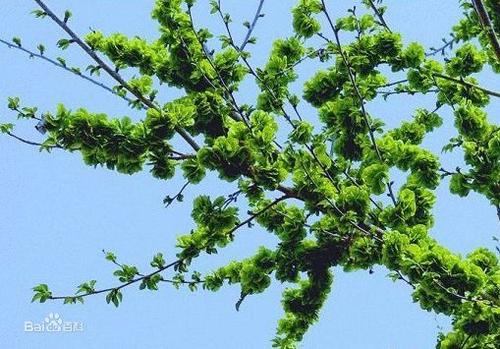

傍晚放学,匆匆跑回家。院中的榆树高大。双手抱树,双腿盘树,手腿用力,交替上行。

榆钱小而扁平,逐一捋取特别耗时,常用力将榆树枝条折断,树下捋取。

几乎每次爬树,手和腿都有划伤。有时划的厉害,皮肤出现长长的划痕,

深的地方流出血来,浅的地方,渗出水样液体,火辣辣地疼。

童年里摸爬滚打,划伤并不怎么在乎,在乎的是咸食。妈妈抓紧制作,自己则灶中点火。

夕阳西下,农家小院里炊烟袅袅。锅下火苗慵懒的舔着锅底,这样的火候修为,与妈妈适时摊翻的默契配合,

烙出的咸食,两面焦黄,没有半点的黑糊。

咸食出锅。一张一张叠于盘中。粗瓷大碗的野菜黏粥,安放妥当。

夜幕降临,灯光摇曳。

一家人围桌而坐,品尝着咸食,喝着玉米黏粥。夸赞咸食,表白着自己的功劳。老老少少,说说笑笑,

姊妹间还常有追逐打闹。很快,又聚拢桌前,伸手抽出一块咸食,正热气缭绕。

多年以后,每个走出故乡的游子再次看到春天的榆钱,再次吃到榆钱咸食,都会在胸中升腾起乡愁,无边无际。

所谓乡愁,就是中国北方农家孩子的那一口榆钱咸食,就是那时妈妈和孩子在灶台旁的温馨亲情,

就是一家人围桌而坐的欢声笑语,就是那一去不复返的美好时光。