每个周末,给人的感觉就跟一场紧张的战斗似的。

在小区游乐场的滑梯那儿,孩子们挤得那叫一个密不透风;

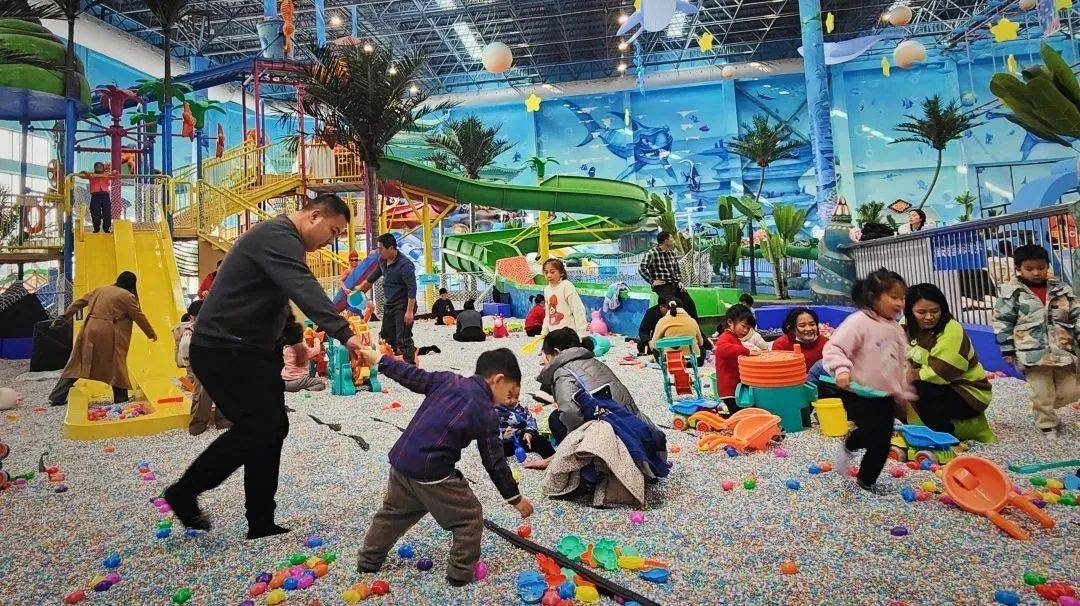

商场里的游乐城堡呢,那就更热闹啦,人声嘈杂得跟滚烫的开水一样。

家长们坐在休息区,悠哉悠哉地刷着手机,耐着性子等着。

就在这个时候,也不知道为啥?

脑子里突然就冒出了哈佛大学历史上第一位女校长吉尔平·福斯特的一句育儿名言:真正明智的父母,都晓得要把孩子从游乐场领出来。

这位掌控世界顶尖学府的教育专家发觉,那些眼界开阔、反应灵敏的孩子,他们家里往往藏着三个“秘密教室”。

博物馆:时间的魔术师在这里现身

在纽约大都会博物馆的埃及展厅,我曾目睹一个6岁男孩对着木乃伊发问:"妈妈这个人活着的时候在想什么呢?

这样的场景每天都在世界各地的博物馆上演

这里不再是一个专门用来存放古董的地方,反而更像是一座可以把时光凝固的神奇“城堡”。

它就像一个装满回忆的盒子静静地矗立在那里,似乎承载着岁月积累下来的痕迹。

那一块块砖石,居然在悄悄讲述过去的传奇故事,让人稍微驻足就会不由自主地去聆听。

当孩子触摸青铜器那斑驳的纹路时,他们所感知的是三千年前工匠手心里的温度;

凝视敦煌壁画中那飞天的衣袂之际,想象的是丝绸之路上驼铃叮当作响的商队。

博物馆教育专家发觉,时常观展的孩子会构建起独特的思维形式:

他们习惯于把眼前的事物置入历史长河去思索;

看到手机时,进而会联想到古时的烽火台;

在吃巧克力时,还会对玛雅人的可可仪式感到好奇。

这种“时空折叠”的能力其实恰恰是未来社会最为稀缺的认知层面。

菜市场:最生动的经济学课堂

曼谷水上市场的早晨,10岁的阿南帮着母亲布置青木瓜沙拉摊位。

他慢慢地算着椰浆的费用,而且一直留意着周围的情况。

那到底哪些游客愿意给冰镇椰子多付5泰铢呢?

其实如果说这不是人们所说的童工剥削,反倒是东南亚家庭世代相传的一种生存教育方式。

在那个充满生活气息的集市里,蕴含着比任何教科书都更鲜活的知识体系。

色彩学在水果摊位上悄悄呈现;

几何学在堆放整齐的蔬菜里隐隐显露;

而社会学,则在讨价还价的过程中默默传递。

带孩子逛菜市场需掌握“三放原则”:放下手机,接下来放任孩子提问,接着放手让孩子实践。

让孩子拿着现金去采购晚餐食材,这样的话,他们能在称重算账中理解数学的现实意义;观察鱼贩怎样根据客流来调整叫卖策略,从而领悟商业的基本逻辑。

这些于真实场景中积累的经验,竟会在他们成年后发酵成敏锐的商业嗅觉。

郊野公园:大自然是最好的认知教练

麻省理工学院的研究团队追踪发现,每周在自然环境中活动10小时以上的儿童,空间想象能力比同龄人高出37%。

而且这并非是因为森林里藏有什么智慧果,其实大自然设置了最为精妙的认知训练场。

蝴蝶振翅的频率,教会孩子观察细微;溪流中的漩涡演示着流体力学;就连腐烂的树桩,都在讲述物质循环的奥秘。

在东京国立自然教育园,家长们拿着发现清单去启发孩子。

像找五种有着不同纹理的树叶,观察三种昆虫的活动路线,与此同时捡溪水里光滑的鹅卵石。

这种有规划的探索方式,既可以保持游玩时的趣味性,又能在不知不觉中培养科学思维。

当孩子们蹲在苔藓前,认真研究孢子分布时,他们在不经意间就重现了达尔文在加拉帕戈斯群岛上的那种领悟时刻。

教育的真谛,从来不在补习班的题海战术里,而是藏在世界的褶皱处。

当我们在博物馆与先人对话;在菜市场触摸生活脉搏;在荒野中解码自然密语时。

孩子的大脑居然像被施了魔法般,轻松愉快地飞速重构。

看过的青铜器纹路稍作变化就成了设计灵感。

讨价还价的经验悄然转化为商业直觉。

观察过的蚂蚁行军奇妙地启发了工程思维。

这才是真正脚踏实地“赢在格局”的教育;——并非把其当成装载知识的工具,而是宛如点燃探索世界希望的火种一样。

事实上这一教育理念重点在于激发内在的积极性,引导学生主动热情地去追寻未知领域,而不是机械地接收知识的注入。