一、压抑的火山:从圣徒崇拜到仇恨觉醒

万历对张居正的情感裂变在1584年正月达到临界点。当刑部官员呈上张府抄家清单时,皇帝在"玉带十三条"条目旁朱批:"此岂人臣所用?"颤抖的笔迹穿透纸背。更刺激他的是张居正长子敬修遗书中的控诉:"丘侍郎活杀我!"这份用血写在囚衣上的绝笔,让万历想起十五岁那年因背诵《尚书》出错,被张居正当众训斥"孺子不可教"的耻辱。

心理转折点:

- 1582年张居正灵柩进京时,万历曾亲往迎灵,却在看到楠木棺椁上雕龙纹饰时瞳孔骤缩

- 1583年清查张府账册,发现其子嗣科举试卷竟有翰林代笔痕迹,彻底摧毁"严师"形象

- 1584年冯保私宅抄出张居正密信"主上冲龄,政由宫府",坐实僭越嫌疑

二、开棺的诱惑:游走在疯狂边缘的帝王

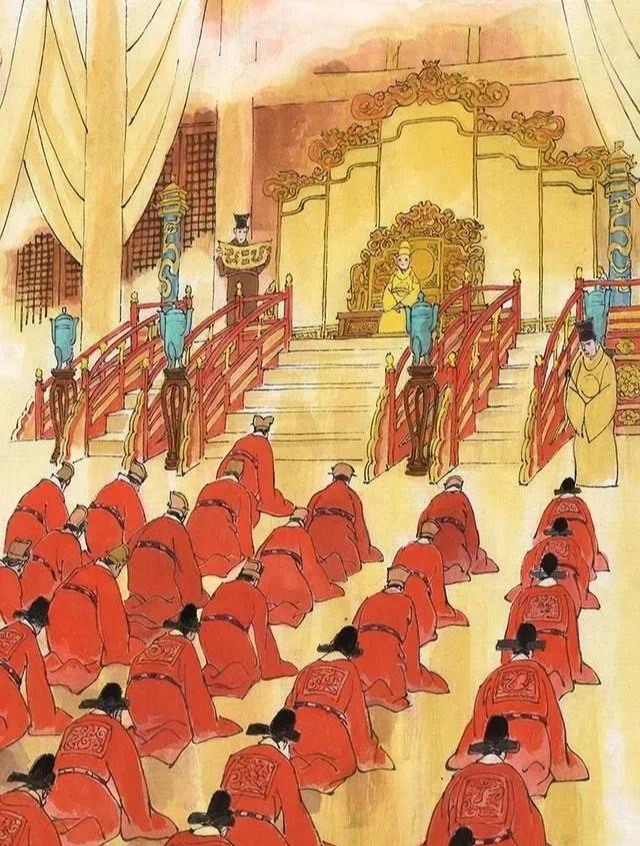

张居正与小万历

1584年三月,当御史李植呈上《请剖棺戮尸疏》时,万历在乾清宫独坐整夜。据《万历起居注》记载,他先后七次抚摸张居正进献的戒尺,最终在黎明时写下:"姑免斫棺"。这个充满挣扎的决策背后,是多重心理博弈:

1、礼法束缚:想起张居正讲授的《孝经》"身体发肤受之父母",若毁其遗体将动摇统治合法性

2、政治算计:意识到过度清算会暴露自己早年傀儡身份,不利于塑造明君形象

3、残余敬畏:翻阅老师批注的《资治通鉴》时,在"霍光传"页发现"权臣无善终"的眉批,惊觉张居正早有预言

鞭尸未遂的象征意义:

皇帝命人凿开张居正墓道却停于椁室前的行为,如同其矛盾心理的物化呈现——既要用暴力切割与精神导师的联结,又需保留"尊师重道"的伦理遮羞布。

三、冷暴力的艺术:制度性羞辱的心理战

万历发明了比肉体毁灭更残酷的惩罚方式:

1、记忆抹杀:将张居正编订的《历代帝鉴图说》逐页加盖"僭越"印,赐给新任帝师作反面教材

2、时间囚禁:在张居正逝世周年日下诏废除考成法,刻意选择五更天(张生前规定的早朝时间)宣读

3、符号摧毁:把查抄的张家祠堂石狮移至午门示众,却在基座刻"忠"字残碑

心理代偿机制:

- 每当批阅"张居正余党"流放奏报时,会在名字旁画圈(与其幼年课业批改符号同形)

- 保留张居正手书"日月并明"匾额,却倒悬于太庙庑殿

- 秘令画师绘制《张江陵授经图》,但将自己面容改为垂髫童子

四、暴烈与克制的辩证:皇权焦虑的镜像

这场持续五年的清算运动,本质是万历摆脱双重阴影的成人礼:

1、弑父情结:通过否定精神父亲确立皇权主体性

2、自我救赎:用对张居正的道德审判转移对自身怠政的焦虑

心理分析样本:

- 在清算最疯狂的1584年,万历夜梦张居正仍着蟒袍上朝,惊醒后下诏追夺诰命

- 1592年援朝战争期间突然恢复张居正之孙官职,暴露潜意识对改革能力的怀念

- 临终前三年秘密重修张居正墓园,却要求墓碑尺寸不得超过亲王规制

五、历史暴力中的理性残片

万历开始亲政

当我们在荆州张居正墓看到半截"罪碑"与完整棺椁时,或许该重新解读这场清算:万历最终未踏破的不仅是棺木,更是传统政治伦理的底线。这种暴怒中的克制,恰如明朝官僚机器在失控边缘的自我纠偏——它允许皇帝发泄私愤,却用祖宗成法锁死彻底疯狂的闸门。

文末结语:权力场中的爱恨从来都不是非黑即白,你中有我我中有你,便是最好的的解释。万历用二十年完成的这场"杀师证道",既是个体挣脱精神桎梏的极端案例,也是集权制度自我净化的血腥表演。当我们凝视那些未劈下的斧钺、未撕毁的书稿,看到的不仅是帝王心术,更是人性在绝对权力下的扭曲与挣扎。

张居正有错,但不至于如此不堪!万历没错,但也不能如此对待恩师!