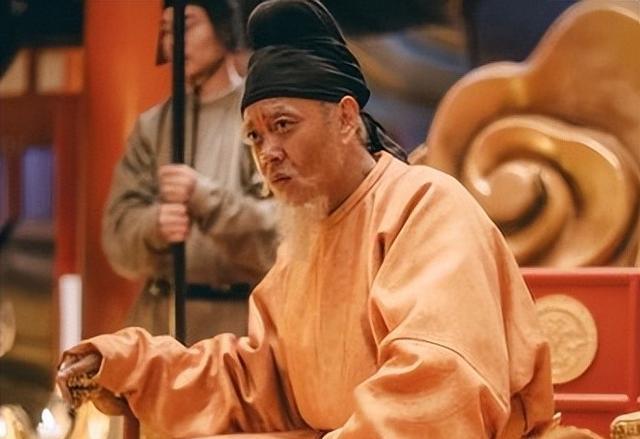

在唐玄宗统治的盛唐时期,一位被同僚嘲笑为"不学无术"的官员,用了短短八年时间就攀上了权力的顶峰。他就是以"口蜜腹剑"闻名的宰相李林甫。作为唐高祖李渊堂弟的后人,李林甫年轻时曾因学识浅薄而备受讥讽。然而,这个看似平庸的人却凭借过人的权术手腕,通过经营高官显贵、宫廷内眷的关系网,甚至不惜与宰相之妻暗通款曲,最终成为了唐玄宗朝独揽大权的宰相。更令人玩味的是,尽管唐玄宗清楚地知道李林甫"妒贤嫉能"的本性,却始终对其明知故纵,最终酿成了难以挽回的局面。

宰相春秋:一介匹夫终化龙

盛唐时期,一个名叫李林甫的年轻人正在为谋取一个小小的"司门郎中"职位而奔走。他托人走通了舅舅姜皎姻亲源乾曜的关系,不料却遭到了对方的讥讽嘲笑。

李林甫的家世其实并不寒碜,他的曾祖父李叔良是唐高祖李渊的堂弟,可以说是半个皇族子弟。但这显赫的家世并未给他带来多少便利,反而因为自身才学不足而屡遭羞辱。

在吏部任职期间,李林甫闹出了不少笑话。有一次在审阅官员履历时,他竟然不认识"杕杜"二字的含义,这两个字是形容"孤立无援"的典故,当场就让同僚们笑掉了大牙。

更让人啼笑皆非的是,他给表弟姜度贺喜生子时,竟把"弄璋之喜"写成了"弄獐之喜"。这一失误堪称千古笑谈,把象征高贵的美玉写成了一只獐子,可见其学识之浅薄。

就是这样一个不学无术的人,在三十多岁时仍在低级官位上混日子。源乾曜对他的能力深表怀疑,只是为了安全起见,给了他一个太子谕德的闲职。

但命运总是充满戏剧性,这个被人嘲笑的官员后来居然成为了唐玄宗朝权势最大的宰相。朝中大臣私下里还给他起了"杖杜宰相"、"弄獐宰相"的绰号,但却再也没人敢当面嘲笑他。

在李林甫的成长道路上,宇文融成为了他的第一个贵人。当时的宇文融正以括地使的身份推进赋役改革,因政绩突出被提拔为户部侍郎。

在宇文融的提携下,李林甫获得了御史中丞的职位。二人联手对付当时的宰相张说,最终帮助宇文融登上相位,而李林甫也因此一路高升,先后担任刑部侍郎和吏部侍郎。

这次升迁对李林甫来说意义重大,因为吏部侍郎是中书省的联署官员,这意味着他已经进入了帝国的最高权力核心。从此,这位曾经被人耻笑的官员,开始了他惊人的权力之路。

在朝廷中,李林甫逐渐展现出过人的权术手腕。他深谙为官之道,懂得韬光养晦,善于揣摩圣意,更擅长结交各路势力。这些特质为他日后的崛起埋下了伏笔。

八年心血铸就权力路

唐朝开元年间,一场精心策划的权力攀升大戏在长安城徐徐拉开帷幕。这出大戏的主角是李林甫,而他面对的第一个助力便是当朝重臣宇文融。

李林甫深知自己需要一个有力的靠山,而宇文融正是一个绝佳的选择。那时的宇文融正在朝中如日中天,他以括地使的身份大刀阔斧推进土地改革,颇受唐玄宗赏识。

凭借宇文融的引荐,李林甫获得了御史中丞的职位。二人一拍即合,又拉拢了崔隐甫,三人联手对当时的宰相张说展开猛烈攻击。这场政治较量的结果是宇文融如愿以偿地取代了张说的位置。

随着宇文融的上位,李林甫也水涨船高,先后升任刑部侍郎和吏部侍郎。成为副部级官员的李林甫,已经站在了帝国权力的中枢位置。

然而李林甫并不满足于此,他把目光投向了更有影响力的新贵人——武惠妃。武惠妃一心想将自己的儿子李瑁扶上太子之位,正需要朝中大臣的支持。

李林甫抓住这个机会,开始频繁在唐玄宗面前夸赞李瑁。作为回报,武惠妃则不断向李林甫透露唐玄宗的动向,并在皇帝面前为他说好话。

在武惠妃的运作下,李林甫逐渐获得了唐玄宗的青睐。但李林甫深知,要想更进一步,还需要更大的筹码。开元二十一年,机会终于来了。

当时的宰相裴光庭因病去世,相位出现空缺。为了抓住这个千载难逢的机会,李林甫使出了一招险棋——他竟然与裴光庭的遗孀武氏暗通款曲。

这位武氏并非普通妇人,她是武三思的女儿,与当朝重臣高力士颇有渊源。在武氏的帮助下,李林甫得到了一个重要消息:皇帝准备任命韩休为相。

得到消息的李林甫立即行动起来,他马不停蹄地赶到韩休府上,声称自己在皇帝面前举荐了韩休。这番表态让韩休感激涕零,此后在朝中处处为李林甫说好话。

就这样,李林甫用了整整八年时间,精心编织了一张庞大的关系网。这张网覆盖了外朝大臣、内廷宦官、皇帝宠妃等各个层面。他的布局之精妙,手段之老道,让人不禁感叹。

第二年,李林甫终于如愿以偿。唐玄宗破例打破了"二相制"的惯例,将李林甫增补为宰相。这个曾经被人嘲笑为"杖杜宰相"的人,终于站在了权力的巅峰。

这一切都要归功于李林甫高超的权术手腕。他用八年时间,将朝廷中的每一个关键人物都纳入自己的势力范围,打造出了一个坚不可摧的权力王国。

明君暗纵权相弄朝纲

登上相位后的李林甫并未满足,因为此时的他不过是个副相,大权都掌握在首相张九龄手中。比起这位饱读诗书的名相,李林甫在文化修养上相形见绌。

面对这样一位强劲的对手,李林甫选择了迂回战术。他深知唐玄宗的性格特点,于是在每一次重大决策中都投其所好。

开元二十三年,朝中爆发了一场激烈的政治风波。太子李瑛与武惠妃的矛盾达到顶峰,武惠妃的女婿杨洄声称太子图谋不轨。在这场风波中,张九龄挺身而出,极力反对废黜太子。

李林甫却在这个关键时刻玩起了两面派。他在朝堂上对此事只字不提,背地里却让人传话给唐玄宗:"皇家内务,何需与外臣商议?"这番话正中唐玄宗下怀。

最终,唐玄宗不顾张九龄的劝阻,执意废黜太子李瑛。这一决定酿成了"一日杀三子"的惨案,但李林甫却因此在唐玄宗心中的地位更加稳固。

仅仅过了一年,又一次机会摆在李林甫面前。唐玄宗想要提拔朔方节度使牛仙客为宰相,张九龄再次提出反对意见,认为牛仙客学识不足,有损大唐颜面。

这一次,李林甫又故技重施。他在背后向唐玄宗进言:"选用宰相只看才干便可,何必拘泥于文墨?陛下用人,自有圣裁。"这番话正好迎合了唐玄宗的心意。

不久之后,唐玄宗提出要巡幸洛阳。张九龄又站了出来,认为此举会影响农时。而李林甫却说:"两京皆是陛下的家,何时去都行,大不了免些赋税就是。"

李林甫的这些做法,看似是在为君分忧,实则是在挖张九龄的墙角。他在每一个关键时刻都选择了迎合唐玄宗,而将张九龄推向了对立面。

更令人玩味的是,唐玄宗对此心知肚明。他清楚地看到李林甫是如何一步步削弱张九龄的影响力,却始终选择了默许。这种明知故纵的态度,为日后朝廷的局势埋下了隐患。

在这场权力的博弈中,李林甫展现出了高超的权术手段。他既不正面与张九龄对抗,又能在关键时刻给对手致命一击。这种阴柔的手段,恰恰是唐玄宗所欣赏的。

每一次重大决策,李林甫都能准确地把握住唐玄宗的心思。他不断在唐玄宗面前上演着忠臣的戏码,实则是在巧妙地操控着整个朝廷的政治走向。

手段阴柔后果难料终

开元二十四年,李林甫的权力之路迎来了新的转折。他暗中揭发了严挺之徇私枉法的罪行,而张九龄因为替严挺之辩护,激怒了唐玄宗。

就这样,张九龄失去了宰相之位。李林甫趁热打铁,又建议唐玄宗将张九龄贬为荆州长史,彻底断绝了这位老对手东山再起的可能。

除掉张九龄后,李林甫将目标对准了他的副相李适之。这位副相是李世民的曾孙,诗人出身,同样看不起李林甫这个靠权术上位的人。

李林甫设计了一个精妙的陷阱。他散布消息说华山发现了储量惊人的金矿,而这个消息还没有传到皇帝耳中。对这种重要消息,李适之按捺不住,立刻向唐玄宗汇报。

然而李林甫早有准备,他对唐玄宗说:"臣早就知道此事,但因华山是陛下的本命山,开采会动了王气,所以一直未敢提及。"这番话让唐玄宗对李适之大为不满。

接着,李林甫又连续制造了两个冤案,最终将李适之逼上绝路。就这样,李林甫用阴险的手段,一个接一个地铲除了所有政敌。

朝中大臣们对李林甫的所作所为心知肚明,却无人敢言。唐玄宗对李林甫的为人也心知肚明,但依然任由他掌控朝政大权。

多年后,当安史之乱爆发,唐玄宗不得不逃往蜀地。在一次与给事中裴士淹的谈话中,唐玄宗提到李林甫时说:"李林甫妒贤嫉能,无人能比。"

裴士淹当即反问:"陛下既知如此,为何还要用他这么多年?"面对这个问题,唐玄宗沉默了。这个沉默背后,或许蕴含着太多的无奈与后悔。

李林甫的权术之路,展现了一个残酷的政治现实。他用阴柔的手段不断铲除异己,最终建立起了一个由他独掌大权的政治格局。

这种政治格局看似稳固,实则暗藏危机。没有了制衡,没有了不同声音,朝廷逐渐失去了活力。李林甫的所作所为,为大唐的衰落埋下了祸根。

当年那个在吏部连"杕杜"二字都认不全的官员,最终成为了一朝权相。然而他的成功之路,却以牺牲朝廷的政治生态为代价。