张学良,张作霖长子,东北军少帅,亦是西安事变的主要策划者。

中国近代史上,张学良一生历经风雨,波澜壮阔,对其评价存在明显分歧,呈现两极化特点。

1990年,这位少帅在历经蒋介石五十余年的囚禁后,终于得以解脱,重获自由。

记者询问张学良最敬佩的三人,他迅速给出了三个名字。

其中一人从未谋面,一人仅相伴八日,另一人则留下无法弥补的终生遗憾。

【一、终生的遗憾】

张学良诞生之际,张作霖已历经诸多艰难,于乱世中建功立业。因此,与常人相比,张学良享有极为优越的生活条件。

受传统观念影响,张作霖极为重视长子,特请名师教导,并送其赴国外研习军事,意图让张学良继承自己的位置。

在张学良看来,其父虽未受过多少教育,却身怀诸多本领。

张学良忆述,其父枪法精准,能轻易百步穿杨。凭此技艺,张学良于乱世中得以崭露头角。

张作霖因曾任兽医,对战马颇为熟悉,能自如地依其意愿调控战马的速度与行进方向。

张作霖具有远见,明白持续学习先进知识是科技飞速发展时代中保持竞争力的关键,以确保自身不落后。

张作霖对先进的武器与军事思想接纳自如,没有遇到太大困难。

张作霖深知底层生活艰辛,因历经苦难,故制定严明军纪,严禁军队人员侵扰百姓。

张作霖严明军纪,其小舅子在路上以路灯练枪亦被枪决。张学良尤为震惊的是,张作霖始终对日本人保持的坚定立场。

该地因矿产丰富且邻近日本,交通便利,故成为被瞩目的宝地。

日本持续遣使与张作霖协商,意图使其放弃东北,或寻求合作,允许日军驻守、民众移民及铁路建设,将东北变为日本侵华的重要基地。

张作霖极具爱国情怀,毅然拒绝日本人请求。鉴于日本实力强大,他不便直截了当,多采用装疯卖傻的方式巧妙应对。

遇对东北有益之事,如以资源换日本经济援助,张作霖亦会选择与日本合作。

将援助资金全额用于东三省工业,旨在推动其发展,同时增强自身实力。

张作霖因拒绝与日本合作,终遭日本飞机轰炸身亡,随后东北迅速沦陷。

张学良遭蒋介石囚禁,未能战场报父仇,成为他一生的遗憾。

张学良最为尊敬的两人,除其父外,均为我党领袖。

【二、相处八天的人】

张学良为报父仇归顺国民政府,却发现蒋介石无意抗日,仅命东北军围剿共产党,意在维护嫡系部队实力。

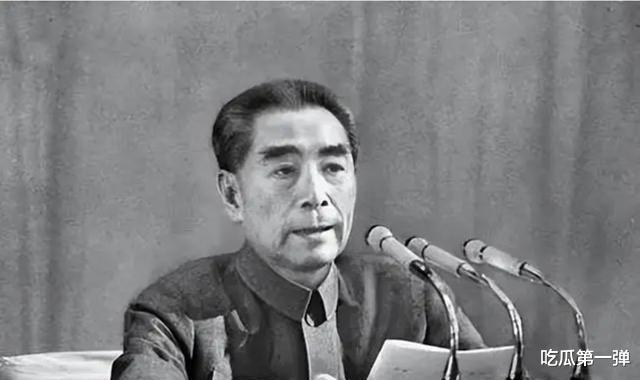

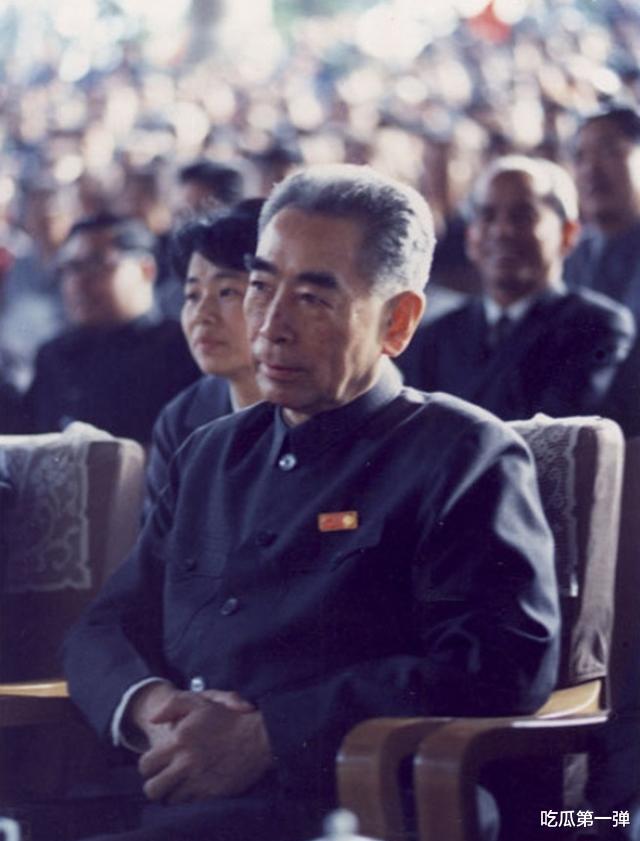

1936年6月,张学良于西安初次会晤周总理。

周总理此时蓄胡,但仍显得彬彬有礼,毫无架子。

张学良高度赞同周总理提出的抗日主张。

张学良最为惊讶的是,周总理言辞中毫无权势与功利之意,字字句句皆以国家和人民的利益为重。

此次会面后不久,张学良与杨虎城为迫使蒋介石抗日,策划了西安事变,并将其囚禁。

消息公布后,全国震惊,国民党内部意见分歧。部分成员欲救蒋介石,而另一部分则期望蒋介石命丧张学良之手。

张学良面临两难抉择:释放蒋介石则无法实现共同抗日,且可能遭其报复围剿。

若持续囚禁蒋介石,无论国民党持续营救还是另选领袖取代他,均难以避免遭受攻击的命运。

1936年12月7日,周恩来带领中共代表团到达西安,与张学良、杨虎城会晤,共同协商,和平解决了西安事变。

周总理见到张学良后,即劝其勿伤蒋介石,建议促其抗日,以促成国共统一战线。

只要是为了抗日,共产党愿意与任何力量团结起来共同抗敌,但这并不意味着放弃党的领导权或违背党的原则。在抗日战争中,共产党始终发挥着重要的领导作用,引领着抗战的方向。同时,共产党也积极寻求与其他抗日力量的合作,共同为抗击日本侵略者而努力。但需要注意的是,这种合作是在平等、互利、共赢的基础上进行的,而不是单方面的服从或听从某一方(包括蒋介石或国民党政府)的领导。因此,原句中的表述并不准确,它过于简化了复杂的历史背景和政治考量。在真实的历史进程中,中国共产党始终坚持独立自主的原则,同时在抗战中也积极与其他爱国力量进行合作,共同推动抗日战争的胜利。

蒋介石为独揽大权,多次围剿红军,对非嫡系部队亦不留情,多派遣至最危险战场,不顾其安危。

周总理现为抗日大局,甘愿接受昔日敌手领导,此举彰显其抗日之坚决与胸怀之宽广。

张学良等人遵循周总理指示,与蒋介石达成停战共识,决定共同抵抗外敌,一致抗日。

周总理了解蒋介石气量小,闻张学良将护送蒋,屡次告诫注意安全,并预见蒋或扣押张,望张学良深思熟虑后再定行止。

张学良信赖蒋介石之诺,决定护送他回南京。岂料,飞机抵达后,蒋介石即刻下令将张学良拘禁。

少帅本应战场留传奇,却蹉跎半生,直至89岁高龄方获释。

在此期间,周恩来总理持续派遣人员设法营救张学良。

蒋介石派特务严密监视并频繁更换监禁地,导致逃脱计划未能成功。

西安事变后,张学良与周总理未曾再会,两人仅有的两次会面时间总和不足八日。

周总理展现的气度及对抗日的重视,给张学良留下了深刻印象。

张学良不仅敬佩相处八天的周总理,也对未曾谋面的我党某位领导人深感敬佩。

【三、从未见过面的偶像】

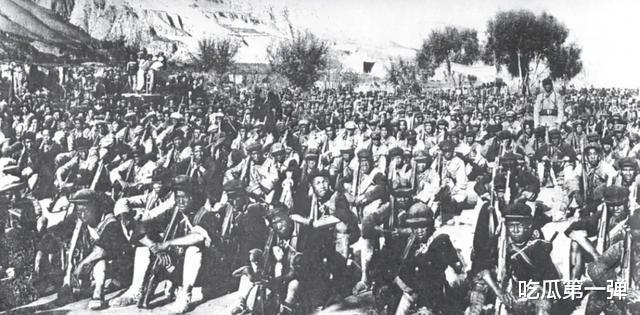

在国民党重兵围剿下,毛主席英明领导,引领红军踏上正确长征途,两年内穿越14省,成功到达延安。

张学良,军二代,自幼军营成长,受国外军事教育,却自认无论如何难以企及毛主席所取得的卓越成就。

长征期间,尤为关键的是,张学良曾与红军发生过战斗。

红军初抵陕北之际,张学良参与了国民党发起的劳山战斗。

15万国民军进攻红军根据地,却遭红军反击而败退,不仅未能取胜,反而遗失了大量武器弹药给红军。

榆林桥战役里,张学良与杨虎城对阵徐海东、程子华,四十万国民军围剿不足一万红军,结果遭徐海东重创,全军覆没。

两次战役结束后,张学良对这支军队的领导者产生浓厚兴趣,进而探究了毛泽东的思想与抗战策略。

不久,张学良成为毛主席的仰慕者,并萌生了与共产党携手抗日的念头。

毛泽东明确指出,蒋介石对东北军生死漠不关心,意在借其打压中共,图谋两败俱伤后坐收渔利。

张学良对毛泽东的见解表示赞同。

此后,张学良与毛主席屡谋会面未果,受多种因素阻碍,双方仅能借助电报及书信保持沟通。

张学良深入了解毛主席后,愈发敬重其革命斗志与伟大格局。

对比蒋介石的狭隘报复与名利之争,张学良深刻认识到,唯有共产党方能引领中国摆脱困境,走向光明。

命运多舛,张学良终其一生,遗憾未能亲眼目睹毛主席,直至离世,心愿未了。

张作霖以身作则影响张学良,毛主席与周总理引领他走上正道。三人的合力,最终成就了推动统一抗日战线的少帅张学良。

天公不佑,张学良低估了蒋介石的胸襟,致使他未能亲自为夫报仇,亦无法在战场上施展其军事才能。

如何看待张学良最为敬佩的三位人物?请分享你的看法,保持逻辑清晰且用词准确,字数控制在65字以内。