《——【·前言·】——》

解放战争,抗美援朝,两场惊心动魄的历史巨浪中,战斗英雄秦建彬,用无数次生死搏斗,书写了属于他的传奇。

参加过上千次战斗,却从未受过一次伤,这种不可思议的经历,至今让人感叹。

1947年,内战全面爆发,秦建彬成为一名解放军战士,他的军旅生涯,正是从这场血与火的洗礼中开始。

参军后,几乎没有时间适应,便直接投入到开封战役,这场战斗的激烈程度,让所有人始料未及。

开封战役开始时,敌人的火力异常猛烈。

秦建彬紧随老兵,趴在壕沟中,感受着耳边呼啸而过的子弹。

第一次直面战场的残酷,战友中弹倒地的声音,爆炸掀起的泥土,震耳欲聋的枪炮声,这一切深深地烙在了他的脑海中。

战斗进行到第二天,敌人加派援军,战线被迫拉长。

秦建彬所在连队的任务是,顶住敌人主攻方向的火力压制。

面对密集的敌军攻势,连长下令全连准备拼死一战,秦建彬此时显得异常冷静。

秦建彬仔细观察敌人的行动轨迹,判断出敌方机枪手的藏身点,用仅剩的几枚手榴弹,准确摧毁了敌方火力点,为连队赢得了喘息的机会。

战斗结束后,连队总结战果,秦建彬因表现突出,首次被全连点名表扬。

随后,秦建彬随部队南下,迎来了更大的转折,淮海战役。

这场几乎决定中国命运的战役中,秦建彬的表现更加令人刮目相看,他所在部队参加了多次恶战,包括运河铁桥战斗、小王庄战斗等。

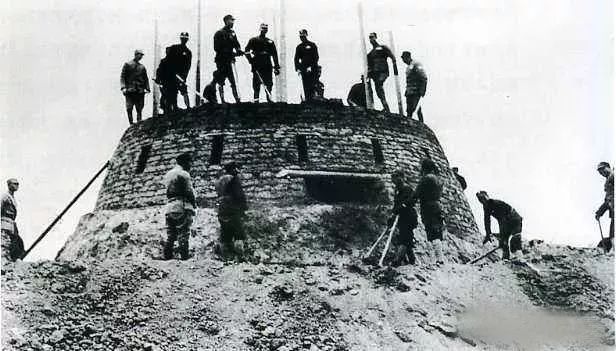

魏老窑战斗,是秦建彬军旅生涯中的一次重要转折,战斗打响时,敌人依托坚固的“母”碉堡顽强抵抗。

连队多次组织爆破均未成功,伤亡惨重。

连长急得满头大汗,召集全连商讨对策,秦建彬主动请缨,背上五颗手榴弹匍匐前进。

利用地形掩护,冒着敌人的枪林弹雨逐步接近碉堡,在距离碉堡十米处,迅速翻滚至敌火力死角,将手榴弹精准投掷进碉堡入口。

轰然巨响中,碉堡被彻底摧毁,连队得以突破敌人封锁,完成了既定目标。

结束后,连队指导员在全连面前宣布,为他记下一等功,秦建彬却谦虚地说:“是战友们的牺牲换来了胜利。”

淮海战役之后,秦建彬随部队继续南下,转战多个战场。

一次夜袭任务中,部队接近敌军防线时,发现一个隐蔽的敌哨。

哨兵的存在,严重威胁到突袭的成功,秦建彬主动请命解决问题,悄然绕到敌哨后方,利用地形遮蔽自己的行踪。

趁着夜色逼近敌哨,用匕首迅速解决哨兵,并伪装哨位未被破坏。

部队顺利通过,为战斗打响第一枪。

另一次遭遇战中,敌军火力压制整个连队,进攻受阻,秦建彬观察地形后,发现敌阵左侧山坡有一条隐蔽小道。

秦建彬向连长建议,从侧翼发动突袭。

连长采纳了他的意见,派出突击组绕道行动,他们从敌人火力死角发起攻击,一举摧毁了敌方火力点,连队趁机发起总攻。

还有一次,敌人在高地上,构筑了多个交叉火力点,导致部队伤亡惨重。

秦建彬主动侦查敌方火力分布,提出“分组拔点”的战术。

带领小组率先摧毁了敌军的指挥点,为整个战斗打开了突破口。

秦建彬的英勇与智慧,让他在连队中备受尊敬,战友们常说他有“战场第六感”,总能在关键时刻化险为夷。

他自己却总是笑着说:“这是运气好。”但所有人都知道,这不是运气,而是胆识与经验的结合。

解放战争期间,秦建彬先后参加了上百次战斗,每一场都险象环生。

不仅一次次完成任务,还多次带领战友脱离险境,他的名字渐渐传开。

攻克南方某敌据点的战斗中,敌军负隅顽抗,战斗异常惨烈,秦建彬带领突击队,冒着猛烈的炮火推进。

在发现敌军弹药库的位置后,果断组织队员分散吸引敌火力,自己潜入敌后,用爆破筒引爆弹药库,彻底摧毁敌军抵抗意志。

连长激动地对他说:“秦建彬,你这次又救了全连”。

每一场战斗,秦建彬都用行动,书写着他的英雄本色,他的战场智慧和无畏精神,成为连队中后辈学习的榜样。

1950年,抗美援朝战争爆发,秦建彬作为志愿军的一员,跨过鸭绿江,奔赴战场。

3月,秦建彬所在班接到任务,坚守“三八线”南侧的“212”高地。

这是一个战略要地,直接控制着敌军的进攻路线,敌人如果攻下这里,志愿军整个防线都会陷入危机,任务下达后,秦建彬带领战友们迅速进入阵地,开始构筑防御工事。

战斗开始当天,敌军出动了大量兵力,配合飞机、大炮,对高地进行狂轰滥炸。

整整一天时间,地面上的掩体被炸成了废墟,周围的树林也被烧成了焦炭,秦建彬和战友们始终坚守阵地,用轻机枪、步枪和手榴弹与敌人展开顽强对抗。

当天敌人发起了19次冲锋,每次都被顽强击退。

秦建彬的弹药几乎打光,但毫不退缩,当敌人距离阵地只有几十米时,用最后一颗手榴弹炸毁了敌人的冲锋阵列,并迅速从废墟中,找到一把敌军的卡宾枪,继续战斗。

到了傍晚,整个班只剩下秦建彬一人还能站着战斗。

秦建彬在阵地上,发现了一根埋在土里的爆破筒,迅速点燃引线,将其投向密集的敌军。

一声巨响,炸退了敌人的进攻。

这场战斗让敌人损失惨重,也让秦建彬一战成名,用顽强的意志和灵活的战术,完成了“不可能完成的任务”。

这次战斗后,秦建彬被授予“一级人民英雄”称号,并被记特等功。

秦建彬的爆破筒战术,迅速成为志愿军的经典战术之一,被写入战场教科书。

随后的战斗中,秦建彬继续展现着,过人的胆识与战术智慧,屡次完成艰巨任务,还经常主动请缨,带领突击队深入敌后,破坏敌军后勤补给。

1951年国庆节,秦建彬作为志愿军,英雄代表团成员回国,受到了毛主席的亲切接见。

他却依旧保持低调,常说:“我的战友为国家牺牲了,我还活着,就要继续战斗。”

抗美援朝战争结束后,秦建彬回到祖国。

军区领导考虑到他在战场上的突出贡献,多次建议他留在机关工作,享受优厚的待遇。

秦建彬毅然选择了,前往条件最为艰苦的海岛驻守。

他说:“守岛也是保家卫国,不能轻视。”

渤海深处的小岛上,环境极为恶劣,冬天寒风刺骨,夏天烈日炎炎,刚到岛上时,岛上只有几顶简陋的帐篷,连淡水和食物供应都极为困难。

秦建彬并没有抱怨,而是带领战友们开始改善生活条件。

他们用木板和石头搭建了简易营房,在荒岛上开辟了菜地,种植蔬菜解决食物问题。

还在岛上栽种树木,修建蓄水池,为驻岛官兵提供更好的生活保障。

秦建彬常说:“条件再苦,也不能苦了战士们的士气。”

一次,岛上突遭台风袭击,狂风巨浪几乎摧毁了所有设施。

秦建彬带领战友们顶着风雨抢修营房,保护军用物资,台风过后,又带领大家重建家园,用行动感染了每一个人。

除了守岛建设,秦建彬还积极参与对地方的支援工作。

带领部队帮助岛上渔民修建码头,开辟航道,为渔民解决了多年出海难的问题。

经常为年轻战士讲述战斗故事,传递革命精神,他说:“和平来之不易,我们这一代人有责任把这种精神传承下去。”

晚年的秦建彬生活简朴,始终保持军人的本色。

从不炫耀自己的功绩,面对采访也总是说:“我是个普通的兵,做的都是应该做的事。”

2000年,秦建彬因病去世。

他的一生,没有耀眼的头衔,但他的故事,却镌刻在历史中,他用自己的行动告诉后人:英雄,在战场上,也在平凡的岗位上。