1979年,我国有一颗原子弹在空投的过程中,直接摔了下来但没有爆炸。这是极其危险的,一旦里面的放射性元素跑了出来,将会污染相当大一片区域。

事情发生后,防化兵立即冲了出来寻找原子弹的落点。等到大家找到这一地点后,有一个人坚决拦下了所有同志,坚持独自一人前往查看。在解决完危机之后,他的身体也受到了核辐射,并在不久后被检查出患上了癌症。

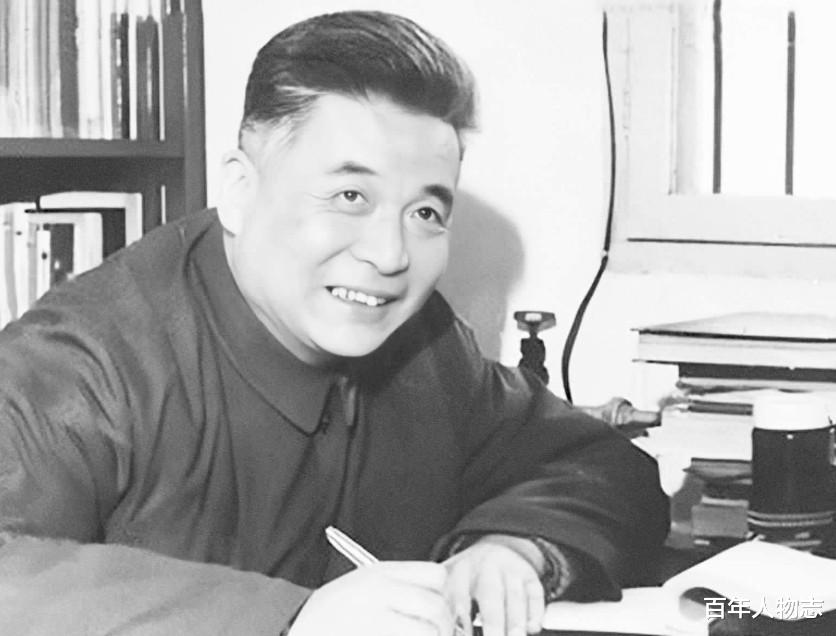

尽管已经病重,但他却从未停下手里的工作。这位英雄是当时核工业第九研究院的院长邓稼先。

邓稼先出生于安徽怀宁的一个书香门第,在父母的影响下,邓稼先的心中从小便种下了一颗爱国种子。

1937年,北平沦陷后,邓稼先南下昆明避难,临行前,父亲的一句话影响了他的一生:

“稼儿,以后你一定要学科学,不要学文,科学对国家有用。”

1941年,邓稼先考入了西南联大物理系,此后,他跟物理结下了不解之缘。为进一步提升自己的知识才能,邓稼先于1948年赴美留学,进入了普渡大学物理系深造,攻读博士学位。

期间,他克服语言和文化上的差异,全身心投入学习之中,在不到两年的时间里便成功获得了博士学位。

按照邓稼先当时的成就,如果留在美国,他一定能有一个待遇不错的工作。然而,他的心却始终牵挂着祖国母亲。留学期间,他便时刻关注着国内的情况。

1950年,刚刚毕业的邓稼先便回到了祖国,投入到了建设社会主义的伟大事业之中。

回国后,根据组织安排,邓稼先进入了中科院近代物理研究所,承担起了组建核武器研究队伍的重要任务。

1958年8月,中国开始独立自主研发核武器,邓稼先是这支研究队伍的领头羊,这一年,他年仅34岁。

起初,因为有苏联专家的帮助,中国的原子能事业进展还算顺利。然而,随着中苏关系恶化,苏联撤走了所有专家,加之国际形势的压力,以邓稼先为首的科学家深感责任重大。

尽管形势危急,但邓稼先很快就冷静了下来。经过认真分析后,他将这一项目主要分为了三大研究方向,随即,他又根据研究人员的特长,进行了分组。

就这样,在邓稼先的领导下,科研团队取得了重要成果,并找到了制造原子弹的关键参数。为了得到这个数据,邓稼先率领团队进行了长达一年多的计算,用过的纸张更是堆满了仓库。

1962年9月,中央收到了一份“两年规划”报告,指出要在1964年,最迟1965年上半年试爆第一颗原子弹。而这份时间规划的底气就是邓稼先团队的原子弹理论方案。

1964年10月16日,新中国的第一颗原子弹在新疆罗布泊上空成功试爆。这标志着我国已经具备了独立自主制造原子弹的能力,意味着我国正式成为了拥核国家。

此后,邓稼先继续率领团队投入到了氢弹、人造卫星的研制工作之中,并攻克了一个又一个难题,令世界震惊。

1971年,邓稼先的“竹马”杨振宁受邀回国访问。外事接待人员给了他一张纸,请他在上面写下要见的朋友的名字。

杨振宁拿过笔后,第一个便写下了邓稼先的名字。但当时,因种种原因,几乎没有人知道邓稼先在哪里。为此,周总理亲自下达指示,要求将邓稼先立即送来北京。

自1950年之后,这是两位老朋友第一次相见,邓稼先热情地欢迎并接待了他,并认真回答了杨振宁的诸多问题。

因为长期深入一线,又亲自前往察看掉落的原子弹情况,邓稼先的身体被强烈的射线损伤严重。1985年7月,经过检查后,医生诊断邓稼先患有直肠癌。

对此,邓稼先早有心理准备,在从事原子弹研究工作之初,他就曾对夫人说过这样一句话:

“做好了这件事情(核试验),我这一生就过得很有价值,就是为它死也值得!”

住院期间,邓稼先还在忙着工作,他的病房一度成为了会议室。期间,他还强忍疼痛完成了关于我国核武器发展规划的建议书。

1986年五月和六月,在邓稼先病重住院期间,杨振宁先后两次回国,并来到医院看望他。邓稼先见到他后,高兴地与他谈话,还一起合影留念。

很少有人注意到,照片上笑得十分开心的邓稼先,生命早已进入了倒计时。他的口、鼻不断冒血,嘴角右边更是有一块根本擦不掉的血迹。虽然身体饱受癌症折磨,但邓稼先心中却很满足,他幸福地对杨振宁说:

“我虽然得了癌症,但却无怨无悔,因为我们的国家更加强大了。”

杨振宁在自豪于祖国取得的伟大成绩之际,很十分心疼老友的病痛折磨。于是,一回到美国,他便想方设法找到了美国还没有上市的治疗癌症的新药,并急忙托中国大使送回国内。

尽管医护人员已经尽了最大努力,邓稼先还是于1986年7月29日病逝了。

参考资料:《百年潮》2009年第12期、《党史纵览》2016年第6期、《决策与信息》2013年第12期、《邓稼先传》《中国榜样》、今古传奇2024年2期、人民周刊2019年22期、世纪风采2024年6期、 学子·上半月2015年5期