在清代地方官制体系中,官员层级可细分为督抚、布按、道府、州县、佐杂五个等级。从品级视角审视,正七品的知县位居第四层级,在行政级别层面,其品级确实相对较低,常被喻为“芝麻小官”。然而,若将视野拓展至整个地方文官群体范畴,七品知县实则处于多数地方文官职业生涯所能企及的较高位置,俨然成为诸多官员难以逾越的“天花板”。

【地方文官数量决定了知县的政治地位】

据清人钟琦所著《皇朝琐屑录》记载,道光朝晚期,京中文职官员数量计2369人,地方官员则达8948人。鉴于多数读者或许对这组数据缺乏直观认知,御史遂以地方官员为例展开阐述。

在道光年间,全国行政区划设置为十八行省。经统计,彼时平均每省文官数量仅为四百九十七人。若进一步细化至府一级行政单位,文官人数则锐减至六七十人左右。此处所提及的文官,特指“入流官”,涵盖九品及以上官员,并且包含行政体系之外负责漕运、河道、盐务等事务的文职官员。

以道光朝晚期为时间节点,彼时全国职官设置情况如下:总督(含河道总督、漕运总督)计10人;巡抚15人;布政使19人;按察使18人;道员92人;盐运使7人;盐法道13人;知府185人;运同7人。

在清代,上述所指皆为四品及以上的文官。彼时,全国共计18个省份,此类文官总数仅366人。从现代行政岗位的视角类比,这大致相当于全国各省正厅级及以上干部的总人数不足400人。鉴于此,经推算可知,于清代,成功获任从四品知府一职的概率不超过4%。

在清代职官体系中,知府以下处于正五品至正七品区间的官职设置与人员配置情况如何?基于此疑问,御史依据《大清会典》及《清史稿》等官方典籍,为众人梳理出一份详细清单。

在古代职官体系中,正五品的职位仅有府同知与直隶州知州二者。

府同知这一官职,其职能颇为繁杂。一方面,它作为知府的辅助官职,协助分理府衙内部各类政务;另一方面,它亦会被委派至特定区域专职管理。在此种情况下,有的府同知负责漕运、河道等专项事务,而在“厅”这一行政单位中,府同知则担当最高行政长官之职。

据《会典》记载,所设官职中,府佐贰同知共计110人,厅长官同知计有89人,二者合计199人。

据相关记载,于全国范围内,担任直隶州知州这一官职者共计73人。而从整体上看,同属正五品的地方文官,其总数则达到272人。

在古代职官体系中,从五品职位设有三类,分别为盐运司运副、提举以及散州知州。

在盐务管理体系中,运副与运同皆为司职盐务的官员,其数量总计为14人。与此同时,散州知州的员额设定为145个。综合计算,运副、运同及散州知州这三类官职的人员总数达159人。

在官阶体系中,正六品的职位仅设通判这一官职。

通判与同知在属性上具有相似性,二者皆属于知府的辅助官员或分管特定事务的地方官员。其中,府佐贰编制人数为88人,而地方通判数量亦为88人,两者合计共176人。

在从六品这一官阶设置中,包含三种职位,分别为布政司经历司之经历、理问所之理问以及州同。

布政使经历作为布政司衙门之首领官,全面统筹司内各项事务。于全国范围内,除山西、湖南、甘肃三省外,其余十五省均设有此官职。

布政使理问一职,主要负责刑名的审核工作。于直隶、江西、浙江、湖南、陕西等地,各配置一人担此职责;而在江苏地区,则设置二人。如此,该职位于全国范围内共计配置七人。

在行政区划体系中,直隶州与散州的州同官职,均定品秩为从六品。其中,直隶州州同的员额配置为二十人,散州州同则设三十二人,两类州同的人员总数共计五十二人。

经上述核算,于全国18个省份范围内,品级在正七品之上(正七品未纳入统计)的文官,涵盖总督、巡抚、布政使、按察使、道员以及知府等职官,其总数共计1047人。

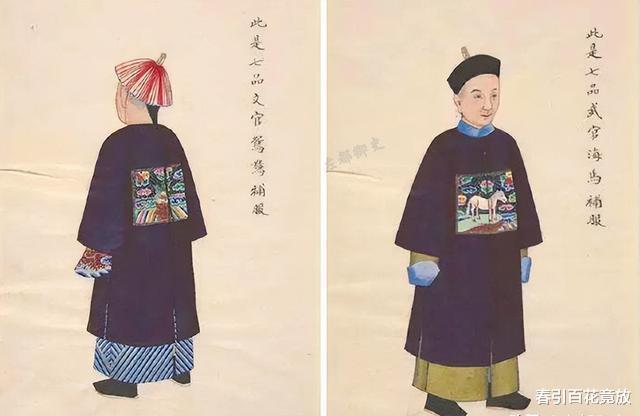

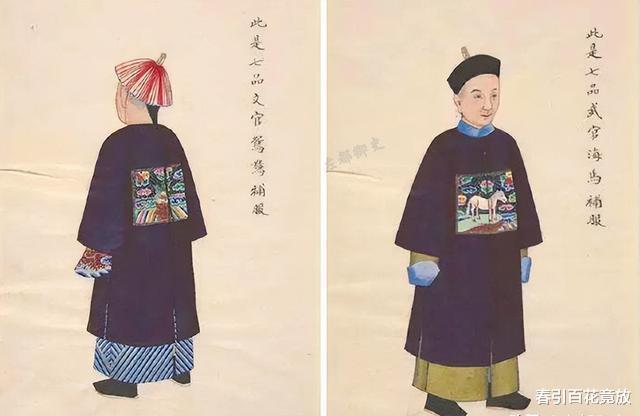

在封建官僚体系中,正七品官员的构成与数量是一个值得探究的问题。就同级别的正七品官职而言,按察使经历、府学教授与知县皆属此列。从具体数量分布来看,知县人数多达1314人,而按察使经历与府学教授二者合计为203人,总体正七品官员数量共计1517人。

换言之,于全国各省文官体系之中,晋升至正七品的比例仅为28%,可见绝大多数文官的品级处于正七品之下。

【能做到正七品并不意味就能当知县】

知县,作为与百姓直接接触的基层官员,其选任条件极为严苛。在选任途径方面,以科甲出身(即进士、举人)为主流方式,此途径入选者占据相当比例。与此同时,其他经由正途(诸如贡监生、荫生)选拔的人员约占三分之一,而异途出身者则占比达20% 。

在清代,知县任职资格较高,这与彼时地方长官所施行的“独任制”密切相关。事实上,不仅知县如此,所有正印官皆具较高的任职条件。与之形成鲜明对比的是,诸如布政司经历、理问,按察司经历,以及州同、州判等佐贰属官,其任职要求则相对较低,其中非科甲出身者占据多数。

在清代官场生态中,非正印官长期处于被轻视的地位。对于取得举人、进士等科举功名的士人而言,出任佐杂之职往往为其不屑。然而,正印官的职位数量极为有限,由此引发仕途壅塞的局面。诸多以进士身份步入仕途者,为谋得一任知县之位,通常需历经五至八年不等的漫长等待。而那些并非通过科举甲第入仕之人,获任知县职位的可能性则相对较低。

事实上,于古代科举体系中,一介书生历经十载苦读,一朝科举登第获进士功名,若能获任知县实职,便足以光大门楣。特别是自清中期以降,基层官员晋升艰难成为普遍态势。彼时,诸多官员终其一生,亦难以突破正七品之职限。若官员勤勉任事,得以擢升至知州之位,其仕途便可堪称顺遂。而知府、道员乃至布政使、按察使等职,对于大多数基层官员而言,不啻于遥不可及之愿景,甚至鲜少有人敢心存奢望。