1941年6月22日,德军在东线发起了代号为“巴巴罗萨”的大规模攻势。这个计划的目的,就是快速战胜苏联。可是战局的发展却超出了所有人的想象。德军在西欧战场上接连取得胜利,那种所向披靡的势头,到了苏联广阔的土地上,却陷入了困境。到底是什么原因导致这一战略走向失败呢?闪电战理论到底是不是真的适合这么辽阔的战场呢?

根据《德军东线作战档案》(1941-1942)记载德军在巴巴罗萨计划中,投入了300万兵力,与此同时有3600辆坦克以及2700架战机。原本预计,能够在8至10周内结束战斗。不过现实与预期之间存在着巨大的差距。闪电战理论是以高速机动、突破包围以及指挥效率这三个核心要素为基础的,不过在苏联的战场环境当中,这些理论并没有能够被有效地实施。

首先军事地理研究表明,苏联的地形与西欧有着根本性的差异。从东普鲁士到莫斯科的距离超过1000公里,是西线战场纵深的数倍。这一广袤的平原,虽然有利于装甲部队的机动,但是也带来了补给线过长的问题。德军在进攻过程中,补给体系无法适应如此巨大的战场空间。到1941年10月的时候,德军装甲部队的可用比例已经降到了60%以下而且每往前推进100公里,就得消耗大概200万升的燃油,这让前线部队经常没办法得到及时的补给。

另外1941年的冬天特别冷,气温最低能到零下40度。这样极其恶劣的天气,对机械设备造成了很大影响。很多坦克因为机油被冻住,没法启动。装备维修报告显示,严寒让机械故障率快速上升,这进一步降低了德军的作战能力。

在战略这一层面,德军一边追求着好几个战略目标,这样就把兵力给分散了。虽然他们好几次突破了苏军的防线,可是呢却没能够成功地形成那种有效的包围。在这样的情况下,德军在物质方面、战术方面以及战略层面都显现出了很根本的问题。补给链条过长,后勤保障不足,以及战略目标模糊不清,使得原本雄心勃勃的计划变得难以实施。

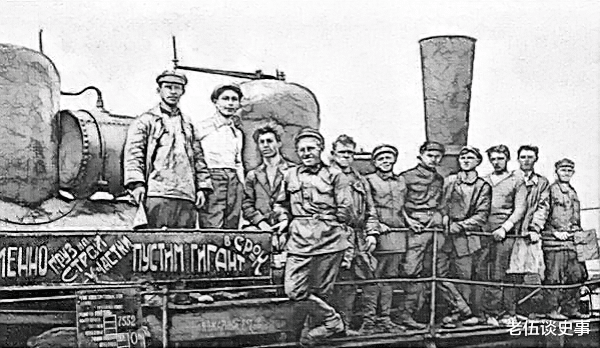

在这个时候,苏联那方面实施了一连串管用的办法来应付德军的攻击。在打仗刚开始的时候,他们把1500多座工厂给迁移到乌拉尔东边的那个地方,用这样的方式来防止被敌人给毁掉。到了1942年年初,这些工厂已经恢复了超出70%的生产能力,给苏联供应了接连不断的物资支撑。这一行动,不但提升了苏联的后勤保障能力,还为它后面的反攻,打下了稳固的根基。

通过对巴巴罗萨计划展开分析,能够看出闪电战战略在大纵深战场上所具有的局限性。首先是在物质层面方面存在的问题,长距离的补给链条致使前线部队难以获得及时的支援。其次是从战术层面来看,德军尽管拥有强大的机动能力,不过在突破之后的战果进行扩展时,却显得较为乏力。最后是在战略层面上的问题,因为缺乏明确的目标,所以导致德军难以把力量集中起来,从而进行有效的打击。

这些问题不但干扰了巴巴罗萨计划的施行,还给后续战争的进展埋下了祸根。在随后的战斗里,苏联靠着它辽阔的国土以及坚韧的意志,逐步转变了形势,不过德军却进入了长久的消耗状况。

回顾这一段历史,不禁让人思考:闪电战战略是否真的适用于大纵深战场呢?后勤体系,如何影响现代战争进程呢?地理因素,对战略决策又有何影响呢?这些问题,不仅关乎历史,更对当今军事战略制定具有重要启示。

总之,“巴巴罗萨”计划是一场军事史上的重要事件,其背后的战略思考及蕴含的教训,值得我们深入反思。面对复杂多变的战争局势,仅依赖理论而忽视实际情况,可能致极严重后果。历史证明,制定军事战略时,不但要考虑兵力和装备问题,还须细致分析地理环境、后勤保障以及敌我双方状况等因素,方能确保战略决策的有效性。通过此事件,我们可见,全面准备和周密考量何其重要。在实际行动中,应综合评估各种因素,以避因片面判断引发的严重后果。

参考文献:

《德军东线作战档案》(1941年-1942年

2.《苏德战争军事地理研究》(1960)

3.《闪电战理论与实践》(1975)

4.《二战后勤体系分析》(1985)

5.《东线战场气象记录》(1941年至1945年)

🛸本人承诺:图片素材全部来源于真实素材的原创,所有图片素材及文章都是真实的。

🛸本文基于历史档案与研究资料撰写,旨在客观分析历史事件,其中个人观点仅供参考,与平台无关。