一九五一年二月二号那天,黄茂才正给一帮小子丫头们上课呢,冷不丁教室里闯进来几位公安。那几位公安板着脸,跟黄茂才使了个眼色,意思是让他跟着走一趟。这一跟,黄茂才算是摊上大事了——人家怀疑他就是杀江姐的那个凶手!

“我?去杀江姐?这不是瞎扯嘛!”黄茂才一听这话,立马火了,眼珠子瞪得溜圆,直愣愣地反驳道。

可那会儿啊,大伙儿对国民党特务那是恨得牙痒痒。黄茂才这家伙,一眨眼的功夫就被扣上了“特务”的大帽子,老百姓们吵吵嚷嚷的,非要好好收拾他一顿不可。

一九五三年七月二十号那天,荣县法院可热闹了,黄茂才那档子事儿给判了——要命的事儿!全县的老少爷们儿都涌到公判大会上,就想瞧瞧这位“特务大爷”咋收场。黄茂才让人给架上台,眼瞅着黑洞洞的枪口对着自己,嘿,他倒好,突然扯着嗓子吼了一嗓子。

嘿,您猜怎么着?就那么一句话,愣是把在场的人全给镇住了。连那执行的大哥也犯了嘀咕,心里琢磨这案子怕是不那么简单。得嘞,二话不说,当场就把那死刑的红牌子给撤了,换成了无期,还扯着嗓子宣布,说要从头到尾再好好审审这案子。

嘿,您知道吗?折腾了二十多年,左查右审的,最后咱们算是瞧明白了,黄茂才那家伙,纯属被冤枉的!他非但没动江姐一根汗毛,还是个给革命出过大力气的人呢!这事儿,可真够逗的!

嘿,你猜猜看,这家伙在刀架脖子上那会儿,到底吼了句啥,居然让他捡回一条命,还让法院那帮子人觉得江姐那案子不对劲,一拍大腿说要再审一遍?

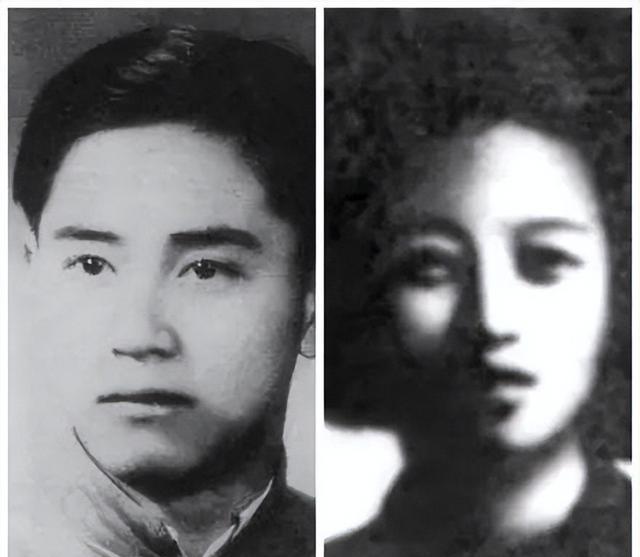

黄茂才,四川自贡荣县杨佳场半边山那旮旯的人,家里穷得跟水洗过似的,愣是把初中给啃下来了。心想,这回知识能给他换个活法儿了。谁承想,老爹说走就走了,跟一阵风似的。这下可好,书得搁一边,回家侍候老妈,还顺道娶了同村的杨淑琼。本想着,这日子就这么清汤寡水地熬下去吧。

可那会儿,国民党满世界拽壮丁,哪家要是没个男丁,心里头都得咯噔一下,生怕哪天就被逮走了。黄茂才他娘急眼了,一咬牙,颠儿颠儿地跑到他们村那位“大佬”刘重威家门口求帮忙。说起来这刘重威,外表看着跟国民政府的大官似的,其实啊,骨子里头是个大尾巴狼,特务一个!

嘿,你猜怎么着?刘重威那小子还真给黄茂才谋了个活儿,让他去渣滓洞监狱看大门儿。就这么一眨眼的功夫,咱们那老实得跟木头似的黄茂才,摇身一变成了特务堆儿里的一员了。

起初啊,黄茂才对那些犯人可是没给过好脸色,心里头直嘀咕,这帮家伙准没一个是省油的灯。可日子久了,嘿,他倒瞧出点门道来——你说怪不怪,这犯人堆里头,学问人儿还真不少呢!跟他原先想的,那可是大相径庭,完全不搭边儿!

有那么一天,大牢里头又添了一拨新丁,里头有个名叫曾紫霞的闺女,模样儿俊得哟,跟画里走出来似的,旁边还跟着个斯斯文文的小伙子。黄茂才张嘴就问:“你叫啥名儿?”那姑娘“曾紫霞”三个字,答得那叫一个利索,脆生生的。

黄茂才心里头直犯嘀咕,这闺女瞅着挺实诚的,咋就落到这步田地了呢?他老忍不住往她那儿瞟,心里头那个五味杂陈哟。

嘿,您知道吗?后来黄茂才一打听,原来曾紫霞跟他是一个地儿出来的,心里头那个乐呵,跟找到了亲人似的。等其他那些个特务都脚底抹油走了,他这人也是,规矩都不顾了,偷偷摸摸溜达到曾紫霞那牢房门口,俩人就开始唠上了。

嘿,你晓得不,我乃自贡荣县人氏,咱俩地道的同乡嘛!往后有啥子难事儿,甭客气,直接找我黄茂才,咱实心实意地帮你,咋样?

可别说,曾紫霞对这位看守突然间冒出来的关心,心里头那是警铃大作啊。这事儿吧,还得从她最近刚踩的一坑背叛说起。她心里头琢磨着,这人是不是又来套路我呢?哎,这年头,真心换背叛的事儿多了去了,曾紫霞可不想再来一遭。

曾紫霞,那可是四川省财政厅一位科长的千金,正儿八经的名门闺秀,还是个念过大学的女娃子。谁承想,因为跟共产党沾上边儿,愣是让抓进大牢里了。

跟她一块被抓的,还有她那心上人刘国志。俩人对眼一瞅,嘿嘿一笑,啥话都不用说,心里那点子事儿,早就跟明镜似的了。

在牢里头,曾紫霞碰上了看守黄茂才。起初啊,她对他那是相当戒备,这鬼地方,谁能摸清谁的心眼儿呢!她勉强朝他颔了颔首,心里头却跟打小鼓似的,七上八下的。

可是,时光就这么溜达着过去了,曾紫霞呢,也在干活儿的当儿,跟黄茂才渐渐混熟了。她呢,一边假装忙活着手里的活儿,一边跟他东拉西扯,聊着些家常琐事,心里头啊,其实是想悄悄探探他的虚实。

可您瞧,日子一天天过去,曾紫霞在干活儿时,就不知不觉地往黄茂才那边凑。她手里忙着活儿,嘴里也不闲着,跟黄茂才东拉西扯,就想从他那话儿里套出对革命是个啥看法。

嘿,黄老弟,你咋就瞅上这活儿了呢?曾紫霞忍不住好奇,开口问道。

黄茂才挠了挠头,苦笑了一声:“嗨,家里穷得跟洗过的口袋似的,书嘛,也就翻了那么几页。能靠这手艺混口饭吃,就不错了!”

曾紫霞那么一听,心里头立马跟明镜似的。她打哈哈地跟黄茂才扯起了共产党的那些道道儿,讲了些个为咱农民兄弟、穷哥们儿拼命的事儿。嘿,你猜怎么着?这黄茂才啊,越听眼睛越亮堂,跟点了灯似的。

慢慢地,黄茂才对曾紫霞那一套看法是越来越上心了,时不时还主动找她搭话,提俩问题啥的。曾紫霞瞧在眼里,心里头那个美呀,跟喝了蜜似的。

曾紫霞心里琢磨着,得再试试黄茂才这小子,便开口让他帮个小忙,传个悄悄话啥的。嘿,你猜怎么着?黄茂才这人,实在得跟块石头似的,二话不说,立马动手就给办了,还整得神不知鬼不觉的,半点风声都没漏出去。

有那么一天,距离那会儿得有半个月了,黄茂才照常在那儿盯着班儿呢,嘿,您猜怎么着?碰上个挺特别的姐们儿。她身上那是青一块紫一块的,可眼神儿愣是一点儿没含糊,你问啥她都不带眨巴眼的。这位啊,就是大名鼎鼎的江竹筠,大伙儿都爱叫她江姐。

黄茂才心里头那叫一个佩服,同时也直犯嘀咕,这姑娘到底是哪路神仙下凡,能让大伙儿这么念念不忘,传得神乎其神的?

他琢磨着往江姐那边凑凑,想扯上两句,可江姐就跟冰块儿似的,轻轻斜了他一眼,那眼神儿分明在说:“咱俩啊,不是一条道儿上的人。”

黄茂才一听江姐那英勇事迹,心里头那个佩服啊,简直是五体投地。他琢磨着,得帮帮这位女中豪杰。可转念一想,要赢得江姐的信任,可不是件轻松的活儿。

有那么一天,他壮着胆子,溜达到了江姐跟前,想跟人家扯上几句。可没想到,江姐跟吃了秤砣似的,头一歪,眼神儿里都带着刺儿,愣是一句话都不肯往外掏。

日子一天天过去,黄茂才老想着法儿跟江姐搭个话,每次碰面都顺手帮她料理些零碎活儿。有那么一回,见江姐脸色不对,他啥也没问,卷起袖子就把监舍给拾掇得干干净净。

虽说江姐老是保持着那份疏远,可黄茂才愣是没打退堂鼓。他心里头那股子倔强劲儿,就跟老北京的糖葫芦似的,又甜又硬,不容易化。江姐越是冷淡,他反倒越觉得有挑战性,跟逗猫儿似的,非得把这高冷的小猫咪给逗乐了不可。嘿,你还别说,这股子执着劲儿,还真是让人佩服!

有那么一日,黄茂才猛然间听说江姐要挪窝,跟曽紫霞做邻居了。他心里头那个乐呵,觉得这可是个天赐良机。于是,他颠颠儿地找上曽紫霞,悄没声儿地把江姐的事儿一股脑儿倒了出来。

没过多久,江姐就被挪到了曽紫霞那间牢房里。嘿,你猜怎么着?在那儿,江姐从曽紫霞嘴里套出了黄茂才那小子的真面目。

“这家伙,竟是咱自家人?”江姐瞪大眼睛,诧异地问道。

曾紫霞痛快地应了声:“没错,那家伙靠谱!”

江姐眼里头忽地亮堂了一下,她这回算是琢磨透黄茂才那小子之前的鬼点子了。她扭头跟曽紫霞笑道:“咱得好好罩着他,这家伙将来可是能派上大用场的!”

过了几天,黄茂才在点人名的时候溜达到了江姐跟前。江姐冷不丁塞给他一张小纸条,他心里咯噔一下,可脸上愣是一点没露馅儿。

一回宿舍,他“咔嚓”一声把门一锁,心急火燎地扯开那张纸条。嘿,你猜怎么着?上面歪歪扭扭写着:“小黄啊,你的底儿我可摸清啦!只要你给革命和老百姓卖力干活儿,历史那本子上,准保有你一笔!”

黄茂才瞅着那张小纸条,心里头那个美呀,跟吃了蜜似的。嘿,这回可好,江姐那儿的信任,他可是真真切切地攥到手了!

次日,他专门溜达到江姐跟前,一脸诚恳地开了腔:“江姐啊,我这心里头琢磨着,想给革命添把火,也给咱老百姓出把力,您看行不?”

嘿,您瞧,黄茂才和江姐他们,那关系是一天比一天铁了,大伙儿心往一处想,劲往一处使,一块儿为革命使上老劲儿干!

哎哟喂,监狱里头那是风起云涌,一变再变啊!这不,出了个叛徒的事儿,可真是让人心里头直犯嘀咕,愁得慌!

监狱里头人挤人,江姐跟曾紫霞俩人对了个眼儿,心里明镜似的,这事儿绝非池中之物。没消停几天,耳旁风就吹来了,说是党组织里头钻出个老鼠屎,叛变了!嘿,这可不是闹着玩儿的!

江姐眉头拧成了疙瘩,小声嘀咕:“咱们得麻溜儿地想辙,给组织递个信儿。”

曾紫霞琢磨了一会儿,笑着说道:“嘿,要不我捣鼓封信,找黄茂才那小子给咱递出去咋样?”

“嘿,这主意真够绝的!”江姐眼里直放光,俩人立马一拍即合,定下了行动的法子。

黄茂才这回可是“走马上任”,接了密信这烫手山芋,临危不乱地挑起了大梁。

曾紫霞瞅着四下无人,溜达到黄茂才跟前,小声嘟囔:“嘿,小黄,手头有封急信,得麻溜送出去,你能不能搭把手?”

黄茂才一听这话,心里头跟明镜似的,这事儿可不简单。他二话不说,咧嘴一笑,拍胸脯保证:“得嘞,这事儿我揽下了,您瞧好吧!”

曾紫霞轻手轻脚地把那封信塞给了黄茂才,一脸严肃地嘱咐了好几遍:“老兄,可得仔细着点,这封信啊,分量重着呢!”

黄茂才小心翼翼地把信揣好,拍了拍胸口,一脸斩钉截铁:“得嘞,您瞧好吧,我铁定把这差事办得妥妥的!”

嘿,您知道吗,那天休息日,我还跑去送信了,这一路啊,简直是刺激得跟坐过山车似的。您想啊,本来该是悠闲自在的日子,我却扛着那沉甸甸的信袋子,满城溜达。路上的事儿,一桩桩,一件件,跟演电影似的,看得人心惊胆战。就说那小巷子吧,窄得跟针鼻儿似的,自行车、电动车,嗖嗖地往里窜,我得左躲右闪,生怕一不小心就成了“人肉靶子”。还有那十字路口,红绿灯跟玩儿捉迷藏似的,一变就变,害得我跟百米冲刺似的,争分夺秒。最逗的是,半道上遇上个遛狗的大爷,那狗啊,见了我就跟见了亲爹似的,一个劲儿地往前扑,尾巴摇得跟螺旋桨似的。大爷呢,笑得跟弥勒佛似的,一边拽狗绳一边喊:“别急,别急,邮递员小伙子,咱不急!”您说,这能不让人心惊胆战嘛!不过话说回来,这一路虽然惊心动魄,但一想到那些信件能准时送到人家手里,心里头啊,还是挺美的。咱干的就是这活儿,累并快乐着嘛!

嘿,盼星星盼月亮,总算挨到了那难得的歇息天儿,黄茂才瞅准机会,借着要买这买那的由头,脚底一抹油,溜出了那憋屈的监狱大门。心里头跟揣了个小兔子似的,砰砰直跳,可腿儿上却跟安了弹簧,一刻也不敢耽误。按照好友曾紫霞悄悄递来的那张小纸条上的地址,他一股脑儿地奔到了中山一路的协和里。这一路,他心里头那个美啊,就跟逃出生天似的,别提多带劲儿了!

寻到了那座宅子,他上前去,轻轻叩了叩门扉。门吱呀一声开了,里头冒出位眼神机灵的女子,冲着他就问:“您这是找哪位呀?”

“哎,况淑华,在家不?”黄茂才努力摆出一副轻松的模样,“我这儿有封信,专门给你捎来的。”

那女子眼里头咕噜一转,带着点纳闷,可还是一把抓过了信:“嘿,她溜哪儿去了?我先给她兜着!”

黄茂才心里头一松,扭头就开溜。这一路走来,他心里头跟揣了个兔子似的,蹦跶得他直冒汗!

信儿嗖的一下就到了,那叫一个及时,危机嘛,也就这么轻轻松松给摆平了。

况淑华一回家,拆开信那么一瞅,嘿,整个人都愣了。她心里头立马明镜似的,知道这事儿大了去了,二话不说,撒腿就把这消息往中央那儿捎。

嘿,您还别说,就亏了那封信,来得那叫一个及时!党组织眼疾手快,提前动了手,愣是把一场天大的祸事给挡在了门外。

黄茂才那小子,自打那次送信活儿干漂亮后,一眨眼就成了监狱里跟外界联系的“信使”。不光是女牢里的姐们儿,就连男牢里的哥们儿也开始偷偷摸摸地找他,让他帮着传递点儿小纸条。

有那么一日,黄茂才又溜达进来,手里头揣着几份报纸。这报纸啊,在咱牢里头,简直就是兄弟们窥探外界的“小窟窿眼儿”。有那么一位地下党的哥们儿,一瞅见报纸,眼珠子就跟钉上了似的,拔都拔不出来,整个儿人都让新闻给拽跑了。

哎哟喂,坏了菜了!晚饭给忘打了!”点名那会儿,他才恍然大悟,肚子空空如也。看守大爷眼尖,发现他缺席,立马跟阵风似的卷了过来,连珠炮似的一顿问,末了还动手比划了两下。黄茂才在旁边瞧着,心里跟揣了个兔子似的,砰砰直跳,生怕火烧眉毛捎带脚把自己也给烧了。可他还得装模作样,一脸淡定,偷摸着瞧热闹呢。

嘿,那位地下党的哥们儿,真是个铁骨铮铮的汉子,一口咬定说那报纸是在牢里无意间拾掇到的。看守们折腾半天,最后也没辙了,只好摇头晃脑地走了。黄茂却心里明镜似的,暗道:往后啊,自己这步子可得迈得更谨慎些,不然,麻烦事儿还得找上门来!

打从1948年起,黄茂才就跟老鼠打洞似的,在牢里头偷偷摸摸地往外递了三十多封信。要说哪封信记得最牢,那还得数帮江姐捎家书那次。那些信啊,字里行间透着江姐对党的那份死心塌地,还有她对自由的馋劲儿,别提多真挚了!

信里头是这么说的:

我就是豁出这条命去,也绝不会跟党组织和同事们划清界限。外头的同志们,你们可得加把劲儿干,争取咱早点翻身得解放,别让我这牢白坐了!

嘿,您瞅瞅,一眨眼功夫,1949年春节眼瞅着就要到了。黄茂才乐颠颠地跑进来,嗓门一亮:“哥几个,听好了,我这儿有个乐子!咱们解放军,在辽沈、平津那两场硬仗里,那是杠杠的,打了个满堂彩!眼瞅着淮海也快拿下来了,南京那也是板上钉钉的事儿!”说着,他还从兜里掏出一份《将革命进行到底》的剪报,往江姐手里一塞。

江姐一把抓过那剪报,眼里顿时放了光,乐呵呵地嚷道:“哎哟喂,这可真是太好了!咱们总算瞅见胜利那点儿苗头了!”话音未落,牢里的哥们儿呼啦啦全围了上来,一块儿扯着嗓子欢呼,跟过年似的热闹。

江姐和曾紫霞一听到那好消息,心里头那个乐呵,琢磨着得好好热闹热闹,整个庆祝会啥的。曾紫霞二话不说,直接找上了黄茂才,笑眯眯地拍了拍他的肩膀:“嘿,小黄同志,这回你可得搭把手,咱们一块儿把这事儿办得漂漂亮亮的!”

黄茂才一听,立马点头应承下来,忙活开了,跟陀螺似的转个不停。可不巧嘛,这事儿终究没能瞒过他那眼观六路的上司。活动一落幕,黄茂才就被上司一顿好批,骂得他狗血淋头。

嘿,你小子可真够大胆的!这么胡来一气,就不怕哪天把自己给烧着了吗?上司气得直嚷嚷。黄茂才呢,低着头跟霜打的茄子似的,一声不吭。这事儿吧,虽然给黄茂才惹了点小乱子,但他心里那股子倔劲儿可没灭。他还是悄悄地给牢里的哥几个递消息,一门心思盼着解放的那天能早点儿晃悠到眼前。

一九四九那年,黄茂才手里头忽然多了一封家信,信里头说老妈子病得不轻。他这心里头一急,跟热锅上的蚂蚁似的,忙不迭地找头儿请假,脚底生风地就往家里奔。说实话,他那时候心里头七上八下的,一边儿惦记着老妈子的身子骨儿,一边儿还挂念着关在牢里的那些个同志。可谁成想,等他风尘仆仆地赶回牢里,迎头就是一记闷雷——江姐,没了!

嘿,您听听这事儿,对黄茂才而言,那简直就是晴天霹雳,直劈心窝子!他那个伤心劲儿,别提了,恨得牙痒痒的。可巧不巧,这时候上头的大佬们也对他起了疑心。您说这叫啥事儿?刚进门屁股还没坐热乎呢,就被一脚踹出门外,打发得远远的。

走之前,他悄悄溜回监狱,想给兄弟们打个招呼。瞧瞧他们那一个个眼神,跟钉子似的钉在那儿,他心里头五味杂陈。兄弟们也揣摩出他的心思了,啪叽一下,把一封信拍到他手里,跟他说:“哥们儿,这封信你得好好带着,出了门儿交给咱们的联络人。”

黄茂才接过那封信,心里头那个翻腾啊,跟打翻了五味瓶似的。他心明镜儿似的知道,这信的分量可不轻,自己肩上的担子,沉得跟座山一样。但那时候的重庆,哎哟喂,乱得跟早市似的,人头攒动,乱哄哄一片。他揣着信,满大街地找人,结果呢,跟在大海里捞根针没啥两样,难着呢!

日子一天天溜走,黄茂才心里头那个急啊,跟被火烤的蚂蚁似的,团团转。他琢磨着,要是那封信不慎落进了敌人的爪子,哎呀,同志们可就惨喽!想来想去,他一狠心,一使劲儿,干脆利索,决定把那信给烧了!同志们的安全,那可是头等大事,啥也比不上!

黄茂才这么一来,虽说是被逼得没法儿了,可细想想,还真是挺机灵的一招儿。

新中国一建立,黄茂才脚底一抹油,嗖的一下子就奔回了老家,一门心思扎进了建设的热潮里。他摇身一变成了村里的小学老师,心里头琢磨着,这回可算能过上几天消停日子了。可您猜怎么着?1951年的某一天,他正拿着粉笔在黑板上划拉呢,冷不丁地被俩警察叔叔给“请”出门了。

黄茂才啊黄茂才!警察突然冒出这么一句:“你卷进了那个‘11.27大屠杀’的事儿,还成了杀江姐的黑手之一!”这话简直跟个大铁锤似的,直接把他给砸得晕头转向。他心里头那个冤啊,明摆着是让人给冤枉了嘛!

审讯那会儿,黄茂才一个劲儿地摇头,说啥也不认那罪名。可那些警察,就跟盯上猎物似的,咬定了他就是罪犯,死活不撒手。黄茂才被逼得没法儿了,最后只能无奈地叹了口气,心不甘情不愿地认了罪。嘿,这事儿,真是让人哭笑不得!

而后,黄茂才倒了大霉,被关进了大牢,还判了个掉脑袋的罪。眼瞅着就要上法场了,他眼泪哗哗的,扯着嗓子直嚷嚷:“我冤呐!我可没给江姐下过绊子,我还帮她不少忙呢!”

您瞧,咱们这儿的公安大哥眼睛可尖了,一瞅案子,嘿,不对劲儿!立马儿,脚底生风似的,给法院送了信儿。结果呢,您猜怎么着?法院大哥一拍大腿,说:“得嘞,这家伙的死刑,咱给他换个无期套餐吧!”事儿就这么定了。

在牢里头,黄茂才愣是咬定自己没犯错。他使劲儿表现,天天想着法子变好,就盼着哪天能给自个儿翻案。这么折腾了好些年,嘿,还真让他给盼来了减刑的好事儿,到了1964年,他总算大步流星地迈出了那扇铁门,重见天日了。

黄茂才一出狱,头一桩大事儿,那就是满世界溜达,寻摸着找个能给他翻案的主儿。

他心里头明镜似的,想挪开这块绊脚石,非得把曾紫霞给请来不可。曾紫霞嘛,那可是江姐的铁杆姐们儿,他能不能咸鱼翻身,全指望这位大姐头了。

您瞧,话说回来,曾紫霞这家伙到底躲哪儿去了?这事儿,乱得跟麻团似的,直把黄茂才的脑袋搅和得跟炸了锅一样疼。他东问西问,腿都快跑细了,愣是没摸着半点儿影儿。

到了1981年5月份,事儿总算是有了点眉目。黄茂才收到了一封从“重庆烈士陵园纪念馆”溜达过来的信,心里头那个激动啊,跟捡了宝似的。他手哆嗦着把信封撕开,嘿,里头是馆长卢光特亲笔写的。信里头说了啥呢?你猜怎么着?人家那是正儿八经地邀请他去重庆,说是要一起对对那些老历史资料,确认确认。

黄茂才二话不说,嗖的一下就窜上了去重庆的火车。到了烈士陵园,卢光特馆长那叫一个热乎劲儿,拽着他就聊开了,左一句右一句,全是想知道他在大牢里的那些曲折经历。黄茂才也是个爽快人,竹筒倒豆子,一股脑儿全给说了,还讲了讲自己是怎么被冤枉的那档子事儿。

卢光特听得那叫一个带劲,头点得跟拨浪鼓似的,眉头还时不时皱一皱。一听说黄茂才要找曾紫霞来作证,他眼睛噌地一下就亮了:“曾紫霞?嘿,那人现在不是在成都中医学院当老师嘛!”

嘿,您瞧黄茂才一听这话,乐得跟捡了个大元宝似的。他心说,这不就是现成的救星嘛!立马脚底抹油,恨不能立马飞到成都,去找那位能给他洗刷冤屈的活菩萨。

经卢光特这么一搭桥,黄茂才算是跟曾紫霞搭上线了。俩人一照面,那情绪,嗨,别提多激动了。黄茂才一把攥住曾紫霞的手,跟捞着根救命的大萝卜似的:“曾妹子,你得给我当个见证啊,我可是比窦娥还冤呐!”

曾紫霞瞅着眼前这位可怜巴巴的老大爷,心里头那叫一个不是味儿。她一拍自个儿胸口,豪气干云地说:“黄大爷,您把心搁肚子里,我铁定给您站台撑腰!”

嘿,您猜怎么着?多亏了曾紫霞的一番力挺,黄茂才这回可算是从那个冤枉他的罪名里头挣脱出来了。就这么简简单单,黄茂才头上的那顶“冤枉帽”啊,算是被摘了个干干净净。

一九八二年四月十二号那天,荣县法院里头,那气氛紧张得能拧出水来。法官老爷“啪”地一锤子下去,喊道:“黄茂才,没事儿啦!”就这么几个字儿,对黄茂才来说,那可是比山还沉。他眼泪“唰”地一下就下来了。

“这一天,我可算是盼来啦!”黄茂才嗓子眼里带着点儿哽咽,嘟囔着。你说说,谁能料到呢,这么一个平平常常的老头儿,心里头装过多少冤枉事儿,背过多少黑锅。可您瞧瞧现在,嘿,啥都跟那晨雾似的,散了!

他老想着在监狱里的那段日子,跟江姐他们这些革命老前辈一块儿干革命的时候。他们那股子勇敢和豁出去的劲儿,让黄茂才觉得,自己受的那点小憋屈,简直不值得一提。

说起感恩这事儿,黄茂才心里头最念叨的就是曾紫霞和江姐。在那兵荒马乱的年月,是这俩姐们儿给了他一个为党为人民卖力的活儿。“她们不光把我从水深火热里捞了出来,还让我这辈子找到了奔头。”黄茂才一提起来,心里头那个激动啊,就跟吃了蜜似的。

荣县法院那一纸判决,简直就是给黄茂才大大地正了名,还好好夸了夸他以前那些不容易的日子。再看荣县政协,发个增补通知,明摆着告诉黄茂才,往后啊,你肩上担子可不轻!虽说每月就给那么三十块钱的生活补助,数目不大,可这对黄茂才一家来说,那真是看到了日子里的光亮,心里头暖洋洋的。

二零一一年七月七号那天,八十七岁的黄茂才老爷子,迈着颤巍巍的步子,一路晃悠到了江姐的老宅子。他往铜像跟前一杵,俩眼珠子直勾勾地盯着,就好像穿透了时光,瞅见了当年的江姐似的。接着,老爷子慢悠悠地弯下腰,给江姐鞠了个大躬。“江姐啊,您那股子劲儿,一直在我心里头鼓着劲儿呢,您的恩情,我这辈子都忘不了。”他说话声音不大,可每个字都透着真心实意。

过了些年头,黄茂才那波澜壮阔的一生,居然上了大银幕,让老少爷们都知道了他的那些传奇事儿。记者们围上来采访他,他嘿嘿一笑,摆摆手说:“嘿,那些个陈芝麻烂谷子的事儿,现在想想,还都挺是宝呢。我就盼着啊,大伙儿能瞅瞅历史的真面目,别忘了那些为咱国家和老百姓拼过命的人。”