一个被诊断为癌症晚期的病人,真的有可能完全逆转病情、甚至肿瘤“消失”吗?

这是很多人在得知凌志军的故事之后,心头浮现的第一个疑问。

这位曾在媒体行业叱咤风云的资深记者,2009年被确诊为膀胱癌晚期,医生的话已经很明确:最多一年时间。

而如今十几年过去了,凌志军活了下来,还活得健康、充实,甚至连体内的肿瘤都一度“找不到了”。

他到底做了什么?

不是奇迹,是选择了另一种活法

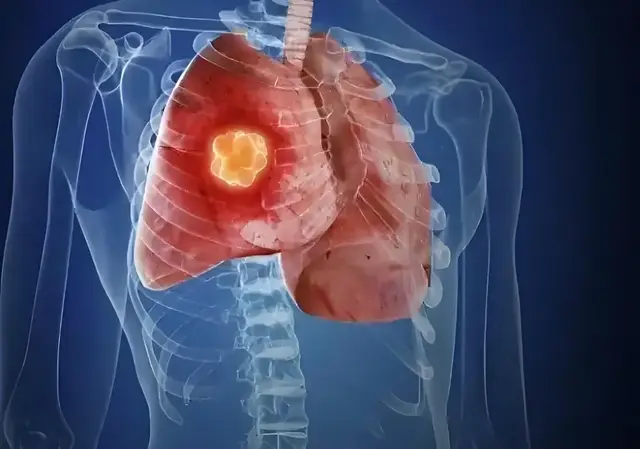

凌志军自己说,他并没有“战胜癌症”,而是学会了与它“合作”。这不是一句空话。他最初被确诊时,膀胱癌已经转移到了淋巴结和肺部。按照主流医学的判断,走到这一步的病人通常只能通过化疗延缓病情。可他并没有照搬常规路线。

他接受了化疗,但只做了3次就选择停下。他清楚地记得,在接受第三次化疗后,他虚弱得连站起来都困难。他开始反问自己:是想死在病里,还是死在治疗中?

于是他做了一个大胆的决定:不再盲目依赖治疗,而是从根本上改变自己的生活方式。他选择回到家中,依靠身体的自愈能力,进行一场彻底的“生活革命”。

第一步:吃,对身体是一种重新训练

在凌志军的“抗癌”过程中,饮食是他最早开始调整的部分。他彻底告别了过去的高糖、高油饮食,开始追求天然、纯净、低负担的食物结构。

他的早餐变成了燕麦粥加坚果,中午和晚上以豆类、蔬菜为主,肉几乎不碰,尤其是红肉。他开始自己打豆浆、煮粥、炖汤,完全拒绝加工食品。水果每天吃,但控制量,尤其是甜度高的香蕉、葡萄少吃。他甚至连调味料都精简到只用盐和胡椒。

他不是盲目“吃素”,而是通过调整体内营养结构,减少癌细胞“喜欢”的糖分和脂肪,维持身体环境的稳定。而最重要的,是他让吃饭变得规律、慢、专注。每一顿饭,都像在进行一场与身体的对话。

第二步:动,不是锻炼,是回到身体的节奏

术后恢复期间,凌志军不能剧烈运动。但他没有因此躺平。他从最简单的走路开始,早上走20分钟,下午再走一次。慢慢地,他开始加上太极、八段锦这些不激烈、但能调动身体气血的传统运动。

他说:“不是我去锻炼身体,而是我跟身体一起活动。”这句话听起来玄,其实很实在。很多癌症患者治疗后都虚弱不堪,一动就累。但恰恰是这种“怕累”,让身体越来越差。凌志军的做法,是每天都用一点点轻柔的活动,唤醒身体的代谢和免疫力。

而且他特别强调一点:动是白天的事,晚上必须好好睡。他把晚上10点到凌晨2点当作“身体修复的黄金时间”,再忙也不熬夜。即便睡不着,他也会闭目冥想,保持平稳的呼吸和心跳,让身体进入深度放松状态。

第三步:心,是最难的部分,也是最关键的一关

很多人都忽略了情绪这部分。凌志军没有。他说,癌症不是一天长出来的,情绪上的“毒素”往往比食物更凶险。

他曾在确诊初期陷入过深度的焦虑和绝望,每天都在网络上查病例、看数据,把自己“吓”进了更大的恐惧里。直到有一天,他意识到:自己不是在活着,而是在等死。

从那天起,他决定放下。他开始写作,记录每天的状态和感受。他和朋友聊天,不再谈病,而是谈书、谈人、谈未来。他去山里住了一段时间,每天听鸟叫、看云走,慢慢地从“病人身份”中走出来。

有研究发现,长期焦虑和抑郁会明显降低免疫细胞的活性,尤其是NK细胞(自然杀伤细胞),这是身体用来清除癌细胞的“武器”。凌志军的转变,正是从“恐惧癌症”到“理解它”,再到“与它共处”。

第四步:不是只靠意志,而是科学地监测和调整

虽然他选择了不再继续化疗,但他并没有放弃医学。他定期做影像检查,密切关注肿瘤的变化。他的医生团队也尊重他的选择,用“补充治疗”的角度来支持他,而不是强迫他回到常规治疗路径。

有一次检查,医生发现他肺部的肿瘤影像突然“消失”。不是因为做了什么特别的治疗,而是他的身体在持续的稳定生活中,逐渐恢复了“清除异常细胞”的能力。

这不是神话,而是身体的自然能力。在营养、运动、睡眠、情绪全面配合的状态下,人体的免疫系统确实可以“吃掉”部分癌细胞。不是所有人都能达到这样的结果,但凌志军用实证告诉我们:方向对了,身体会给你答案。

结语:不是抗争,而是重新和身体“联络”

凌志军的经历并不是一种“放弃治疗”,而是一个从医学走向生活、再回归身体本能的过程。他说:“我不是打败了癌症,而是活成了癌症也无法侵蚀的样子。”

他做了四件事:吃得清淡专注、动得有节律、睡得早深沉、活得不纠结。每一件事,看起来都不神奇,但正是这些平凡的细节,构成了他“反转命运”的力量。

癌症并不可怕,可怕的是我们跟自己的身体脱节太久。凌志军的故事,不是奇迹,而是提醒我们:真正的治疗,有时候不是从医院开始,而是从我们每天的选择开始。

来源:健康科普王医生