当我们读历史,总有一个心坎过不去,那就是为何后金10几万人能击败明朝,入主中原,统治3亿人268年?

今天我们就拨开历史的迷雾,找到这个问题的答案。

其实这里我们通常犯了几个常识上的错误。

第一个常识错误是“打仗我们人多,人多就一定有优势!”。

1,打仗不是比人多人少,而且人多的时候不一定能集中优势兵力打仗并非单纯比拼人数,人多时也难以集中优势兵力。

在战争中,兵力的多少并非决定胜负的唯一因素。即使拥有庞大的军队,也不一定能够集中优势兵力取得胜利。这主要受到以下几个方面的制约:

庞大的军队往往分散在全国各地,用于维护边疆安全与地方稳定。调动和集中这些兵力面临巨大挑战,需要考虑后勤补给、军队训练、指挥体系等多个方面。

军队的战斗力不仅取决于人数,还取决于士兵的素质、训练水平、武器装备以及指挥能力等多个因素。

即使人数众多,如果军队素质低下、训练不足或指挥混乱,也难以形成有效的战斗力,战争中的胜负往往取决于战略与战术的正确运用。

正确的战略可以弥补兵力的不足,而错误的战略则可能导致兵力的浪费和失败,如政治腐败、内部矛盾、外部干涉等因素也可能影响战争的胜负。

这些因素可能削弱军队的战斗力,使军队难以集中优势兵力取得胜利。

我们以萨尔浒战役为例。

战役时间是在1619年(明万历四十七年,后金天命四年)二到三月间,地点是在萨尔浒(今辽宁抚顺东大伙房水库附近)及其附近地区,明军部署:明军集结全国精锐,号称47万大军,主要将领包括杜松、马林、李如柏和刘铤,实际约10万,兵分四路进攻后金。

我们可以看到明军实际人数也就10来万,我们汉人军队一直有夸大军队数量的传统,表面上想震慑对方,实际是在欺骗自己。

在萨尔浒战役中,努尔哈赤采取了“凭尔几路来,我只一路去”的战略,集中兵力逐个击破明军的四路进攻。

首先是杜松部。

明军采取分进合击的战术,杜松部是其中的主力,兵力雄厚,约有三四万人。

杜松部于1619年二月二十九日从抚顺出发,迅速推进。

在浑河附近,杜松做出第一次分兵决定,辎重部队由龚念遂带领造浮桥慢慢过河,精锐部队则直接蹚水渡河。

渡河后的明军顺利袭击了后金哨所,成功拿下萨尔浒,萨尔浒成为明军的一个重要据点,但主战场并非在此。

然后杜松决定第二次分兵,留下王宣、赵梦麟守萨尔浒,自己带精兵过苏子河去打界凡。

然而,这一决定使得明军兵力分散,为后金的反击提供了机会,后金军迅速集结,以强大的兵力对杜松部进行围攻,杜松部虽然勇猛抵抗,但终因兵力不足和战术失误而陷入绝境。

也就是说杜松部最后是被努尔哈赤以优势兵力消灭的!

其次是马林部。

马林部作为其中一路,负责“左侧北路”,从开原出三岔口,与接应的女真叶赫部配合,抄掠敌军后路。

但是马林部在行军途中就已得知杜松部已被后金军歼灭,于是果断命令暂停前进,就地组织防御。

马林部署严密,营寨外围挖掘三重深深的堑壕,火器部队在壕沟外围列阵,并以随行的大车环绕作为掩护。

然而,努尔哈赤迅速集结兵力,对马林部发起猛攻。

尽管马林部进行了顽强的抵抗,但最终仍被后金军击败。

杜松都不是对手,更何况马林,马林部仍然是被努尔哈赤以优势兵力歼灭的。

最后是刘铤部。

在萨尔浒之战中,刘铤部是明军四路大军之一,由刘铤亲自率领。刘铤,被誉为“晚明第一猛将”,以其勇猛和作战经验著称。

兵力构成刘铤部共有4万人,其中包括1.3万朝鲜援军,由游击将军乔一琦监督。

刘铤部从东路出发,由于山路崎岖和朝鲜军队的迟滞,进军速度较慢。初期,刘铤部在宽甸境内取得了一些胜利,击败了后金军的一部分兵力。由于情报不通和刘铤的骄傲自大,后金军利用诈术诱使刘铤部快速进军,最终陷入伏击圈。

明军的分兵合击策略在实施过程中出现了严重的问题,各路大军之间缺乏有效的配合。武器装备方面明军的武器装备相对落后,三眼铳在实战中的表现不如后金的弓箭。

最后刘铤部在萨尔浒之战中全军覆没,刘铤本人也战死沙场。

消灭了杜松部,马林部后,后金围攻刘铤部,意料之中的全军覆没,而而李如柏的南路军由于行动迟缓,未能及时参与战斗,最终败退幸存。

整场战役可以说努尔哈赤指挥高超,也可以说明军大意冒进,但是我们必须要有一点常识,那就是打仗并非单纯比拼人数,而是需要综合考虑多个因素。即使拥有庞大的军队,也需要正确的战略、战术以及高效的指挥体系来确保胜利。

如果没有优秀的将领,高超的战术,高效的指挥体系,不一定能指挥庞大的军队,战场上瞬息万变,军队是移动的,战况随时发生变化,有时候人数多并不一定有优势,而且萨尔浒战役明军人数和战备都不占优势。

第二个常识错误是认为女真人比较落后,装备比较差,其实不然,后金的装备并不比明军差。

2,后金的装备并不差

努尔哈赤的家族,特别是他的祖父和父亲,曾是明朝的建州指挥使,负责管理女真部落的事务,并接受明朝的册封和管辖。因此,在某种程度上,明朝可以视为努尔哈赤家族早期的“上级”或宗主国。然而,需要注意的是,这种关系更多是政治上的隶属和依附,而非军事或行政上的直接上下级关系。

后来,努尔哈赤起兵反抗明朝,逐渐统一了女真各部,并建立了后金政权,与明朝形成了对峙的局面。因此,在努尔哈赤起兵后,他就不再依附于任何“上级”,而是成为了一位独立的政治和军事领袖。

但是,后金的装备来自于哪里?

这可能是多方面的。

第一是自行制造,努尔哈赤早年生活贫困,一度受到明朝辽东总兵李成梁的赏识,并在其帐下任职,这段经历使他对汉文化有了较深的了解。

努尔哈赤利用辽东地区的冶金资源,自行制造装备。他深知铁器对于军事的重要性,因此上任后聘请了汉人铁匠,为军队制造坚固的铠甲和锋利的武器,从而提升了军队的战斗力。

努尔哈赤通过开放八旗制度,吸引了汉族工匠加入,其中不乏冶铁工匠,大大提升了后金军队的装备制造能力。

第二是战争缴获,在接连的战斗中,后金军队缴获了大量明军的武器装备,比如在萨尔浒战争中,后金就缴获了大量紫红,包括火炮等重武器。

第三是走私贸易,在金国时期,女真部落通过与中原商人和朝鲜的走私贸易,获取铁等原材料,用于制造武器装备。

第四是投降部队的装备,后金通过接纳投降的明军部队,如孔有德、耿仲明等,获得了大量的火炮和火炮工匠,极大地增强了后金的火器实力。

后金铠甲

所以当时的装备情况,后金并不比明军差。

明军方面:明朝掌握当时世界领先的火器技术,并发明了多种火器,如三眼火铳、火龙出水等。然而,明朝的生产体制落后,部门间相互压制,导致兵器制造不力,且战场上使用的火器兵往往缺乏训练。

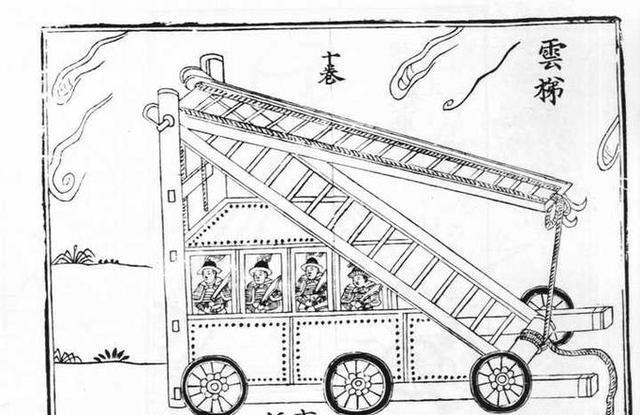

后金方面:后金虽然起初没有火器,但懂得利用资源换取火药,并雇佣工匠研究火器。同时,后金骑兵装备精良,是武装到牙齿的重甲骑兵,且后金在攻坚时也会使用重型器械如楯车。

后金楯车

最后体现在战斗力对比方面:

明军虽然拥有火器,但由于组织结构、训练不足以及战场策略等问题,其战斗力并未得到充分发挥。后金则通过严格的奖惩制度和连续的掠夺,培养出了当时最强的军事集团,其战斗力远超明军。

总结来说,明军虽有火器加持,但是缺乏训练,内部腐朽,指挥体系混论,战场决策失衡,而后金呢,虽然在火器上略有逊色,但是有重甲骑车,攻坚时也有楯车和重型器械,综合战斗力远超明军。

第三个问题,既然后金战斗力这么强,指挥体系完善,明朝为何一开始没有集中所有优势兵力将后金消灭在萌芽中?

明末为何没有集中力量一次性歼灭后金

其实不是明朝不想,而是没做到,做不到。

总的来说,后金是越打越强,明朝是越打越弱。

从一开始可能没有足够的重视,到最后无力回天。

第一场战役抚顺之战(1618年):这是后金与明朝之间的首次正面交锋。努尔哈赤以“七大恨”为由发动战争,成功攻占抚顺,并击败了前来救援的明军。这场战役标志着后金势力的崛起。

这明显是造反了,明朝自然不会善罢甘休,明朝为了解除后金的威胁发起了萨尔浒之战。

萨尔浒之战(1619年):在抚顺之战后,明朝组织了大规模的反击,由杨镐指挥,分四路进攻后金。努尔哈赤采取“凭尔几路来,我只一路去”的策略,集中优势兵力逐个击破明军。在五天内,后金军连续击败三路明军,歼灭约五万人,这一战役是明清战争史上的重要转折点。

事实上萨尔浒之后明朝精锐尽失,已经没有足够的力量对后金发起进攻了,对后金政策转为战略防守。

随后后金发起了广宁之战(1622年):后金攻占广宁,进一步削弱了明朝在辽东的控制力。

后来的袁崇焕时期,明朝仅仅也只是守住而已。

宁远之战(1626年):在这场战役中,明朝将领袁崇焕成功抵御了努尔哈赤的进攻,这是明军对后金的一次重要胜利。

袁崇焕

到了洪承畴时期,明朝已经有点守不住了。

松锦大战(1639-1642年):这场战役持续了三年,最终以明朝失去松山、锦州等关键城池而告终,洪承畴、祖大寿等明军将领投降清军。这场战役后,明朝在辽东的防御体系被彻底摧毁。

最后的事情大家也都知道了,山海关之战(1644年):李自成农民军攻占北京后,吴三桂拒绝投降,并引清军入关。在山海关一片石,吴三桂与清军联合击败李自成,清军由此顺利进入北京,为大清王朝的建立铺平了道路。

入山海关之后,后金再也没有遇到像样的抵抗,因为明朝已经完全没有了可以抗衡后金军队的军事力量。

所以这里又引申出第四个常识,一个国家要保持军队和武装力量是成本非常高的,而短时间把平民训练成军事单位也是不可能的。

而明朝的军事建制也存在非常大的问题。

明末军事力量的保持和养成明末军事力量的保持和养成存在诸多问题,导致其实力逐渐下滑。

一、军事建制与兵源问题

建制弊端:明军的建制原则是“将不专,兵不私”,导致将领与士兵之间缺乏紧密联系,管理混乱,训练不充分。兵源素质:明军主要由军户制的垛集军组成,这些士兵待遇微薄,生活悲惨,平时屯田被役使,战时则因疲弱无力而毫无斗志。

二、养兵与后勤问题

养兵制度:明朝实行军事屯田制度,但承平日久后,屯田荒废,将帅贪腐,军户怯懦,导致军队战斗力下降。后勤不足:明中后期军饷供给危机严重,粮饷不足成为常态,无法有效支撑军事行动。

三、战略与指挥问题

战略失误:明朝在对抗后金时,缺乏有效的战略规划,如萨尔浒之战中,明军四路出击,导致兵力分散,被后金逐个击破。指挥不畅:明朝军队内部政治斗争严重,指挥体系不畅,无法形成有效的统一指挥,导致战斗中配合不默契。而明末的政治斗争和权力斗争十分激烈且复杂,在一定程度上也影响了明军的士气和战斗力。

明朝末期党争愈演愈烈,东林党与其他党派如宦党、浙党等之间争斗不断,导致朝政混乱不堪。

京察成为党派倾轧与清洗的重要手段,不同政治理念、政治派别的士大夫通过京察进行残酷的斗争。

明朝皇帝与大臣之间的权力争夺始终存在,如万历皇帝与大臣张居正之间的权力斗争,以及后来皇帝与内阁、宦官等势力的较量。

大臣之间因政见不同、权力之争而普遍勾结同党、排除异己,形成多个政治派别,如宣党、昆党、齐党、楚党、浙党等。

这些政治斗争和权力斗争对明朝的统治造成了极大的破坏,加速了明朝的衰落和灭亡。

综上所述,明末的腐败,战斗力下降,军事指挥失误,没能集中力量一次性歼灭后金,后金军以骑兵为主,战斗力极强,被称为“满万不可敌”。明军在多次战斗中屡战屡败,如萨尔浒之战等,使得明军难以一次性集中足够的力量进行决战。

明末时期,明军的战斗力已经大幅下降。军队腐败严重,装备落后,士气低落。此外,明军还需要应对其他地区的叛乱和外部威胁,如西南地区的土司叛乱、西北地区的农民起义、东南沿海的荷兰殖民者侵扰等,使得明军难以集中力量对付后金。

另外经济困难,明末时期,明朝政府财政困难,国库空虚。大量的军费开支使得政府难以承受,更无法一次性集中足够的资源和兵力进行决战。

政治腐败和党争,明末政治腐败严重,党争频发,导致政府决策混乱,难以形成有效的战略规划。此外,一些官员为了个人利益,可能不愿意将兵力集中在一处,以免影响自己的权力基础。

辽东地区地理环境复杂,后金军熟悉地形,具有地利优势。明军在此地作战,需要面对恶劣的自然环境和后勤补给困难,增加了作战难度。

战略失误,明军在面对后金时,多次出现战略失误,如分兵作战、指挥不统一等,使得明军难以发挥整体优势。此外,明军缺乏有效的战略规划,没有制定出一次性歼灭后金的明确战略目标。

所以,您认为后金入主中原,是历史的偶然性还是必然性?