当一名医生,真能平衡好工作与生活吗?

工作和生活,像是一个平衡木的两端。随着年资的增长,医生们只能想方设法地从自己身上挤时间,维持两端的稳定。毕竟,这个摆在大多数上班族面前的难题,对医生这个特殊的职业而言,又多了一层道德压力。

无暇抽身的日常

除了看诊,医生每天都在做些什么?

这可能是许多不从事医疗工作的人的疑问:为什么一个医生每周只出诊两天?剩下的几天,都是他们可以自由掌控的时间吗?他们在忙碌些什么?

自由时间?想多了!

图源:百度搜索

宣武医院神经外科医生段婉茹给我们细数了自己一周的安排。每天上午7点到医院后,段大夫开始和团队医生一起查房、分析病人情况、决定手术策略、安排次日手术,或是开小会做手术预案的介绍。这些工作需要在清晨的一个小时内完成——从8点开始到一天结束,医生们可能很难再有时间聚在一起。如果是安排了门诊的上午,段大夫会看四五十个病人,一直到中午十二点半;除了周三以外,每天都是手术日,3至4台手术会从上午8点延续到晚上9点甚至更晚。

除此之外,还有各种学术活动、会议、学生考核,把所有时间“溜缝”填满。即便到了周末,一个紧急打来的电话可能会随时结束医生的“休息日”。很长一段时间里,段大夫会在周日也到医院查房,因为「外科手术的情况变化大,间隔了两天再来看,不太放心。」

我们见到段大夫的那天是周三晚上的七点半,天已经完全黑了,她刚刚结束一个小组会议。这时她看过了日程安排,有些放松地说,接下来「应该没有别的事情,这是下班比较早的一天了」,而这种情况在医生群体里已经是常态。

采访北京协和医院基本外科医生徐协群的那天是晚上8点,他一整天上午、下午和晚上三个单元门诊看了将近一百个病人。

「一上午坐着三四个小时,不敢喝水、上厕所,不停地说话,最近嘴里都长了好几个口腔溃疡。」

医生们还同时承担着行政上的事务性工作。协和医院血液内科医生医生张炎说,同事和朋友经常戏称他的家庭为“丧偶式育儿”——在家里,由张大夫的妻子承担了绝大部分照顾孩子的工作,尽管妻子也是协和医院的一名内科医生。除了出诊、手术、科研等工作,张大夫同时还是中央保健医生和科室副主任,需要处理额外的事务,「但凡有需要,就得马上去科室,不能随便离开。」2023年,张大夫没有在节假日休息过,五一期间,其他家庭成员一起到外地度假,只有他“留守北京”。

这样密集的工作安排之下,一个医生要同时平衡好工作好生活不是一件容易的事情。大多数医生在面对这个问题时,下意识的反应都是,「我平衡得不好,对家庭的投入太少了」。在一部韩国SBS播出的医疗剧《浪漫医生金师傅》中,出现了一位强调 “要平衡工作和生活” 的年轻医生,他看表下班、讨厌加班,休息时间会打开手机玩游戏。如此行动的医生,即使在影视剧里也是梦幻的,也成为了其他同事眼中的 “新人类”。

平衡工作和生活,这个摆在大多数上班族面前的难题,对医生这个特殊的职业又多了一层道德压力。我们很自然地会在家里有突发情况时 “请一天假”,医生却很难腾挪出时间:每一天、每一个上午,都可能有几十个千里迢迢从外地赶来就医的家庭,或是一个正躺在手术台上等候的患者。徐大夫有时会计划着回家陪孩子,「但一看,还有好几个病人还在等着。怎么办?只能先亏欠孩子了吧。」

这也是病人对医生的期待。生命和健康是一个人最宝贵的东西,人们将它托付于一位素未谋面的医生。于是,人们期待中的医生是理性而冷静的技术人才,拥有解决病痛的高超能力,全心全意投入自己所有的时间:在我生命垂危时,希望得到你无条件的、随时随地的拯救。

于是,大部分医生只能依靠老人来协助分担家庭事务。接送孩子、做饭、日常看护,这些原本该有父母承担的责任不得不转移给上一辈人。但老人无法解决所有问题。北京协和医院儿科医生简珊告诉我们,她有一个两个9岁和5岁的儿子,至今,她只参加过一次老二的家长会。

「我妈每次参加完回来就说,“你看,别人都是爸爸妈妈在,就我这么大年纪”,心里挺难受的,但家长会都在工作日,实在抽不出时间。」

唯一参加过的那次家长会,简大夫发现,现场的沟通和在家长群里看资料是完全不同的。「我和老师沟通的问题和我妈肯定不一样。老人可能更多想到的是,孩子有没有吃饱?有没有穿暖?我会想知道,孩子的表现怎么样,和小朋友相处如何,课堂上学会的知识,我们在家应该如何帮他辅导。」

探索

「如何挤出时间来维持好这根平衡木的两头,依然是医生们不得不直面的问题,而这个问题是在大多数医生的成长过程中逐渐显露出来的。

初入行的医生或医学生还没能直观地感觉到工作和个人生活的双重挤压,更多的时间可以被投入到工作中。协和八公众号的成员绝大部分是在校的高年级医学生,他们为考试、实习和找工作而焦虑,采访中最常向医生们请教的问题,是关于职业路径规划、工作内容。他们对于学业、工作和未来十分焦虑,而对于医生们提到的家庭生活、个人生活问题,虽然同样感兴趣,却明显有一种「为时尚早」的松弛。

「我经常跟在我们这里轮转的同学说,学习的时候好好学习,下班了该谈恋爱、该玩的时候就尽情去,但很难做到的,全都扑在工作上」,徐协群大夫开玩笑,大多数人总是“顾此失彼”。他也能理解这样的状态,「所有刚到临床一线的医生都觉得,工作是绝对的第一位」。徐大夫和爱人都是协和医院的医生,他还记得,当时两人都是科室的总值班,24小时倒班,整整半年,夫妻俩在家很难碰面,只有在手术室里才能见到。

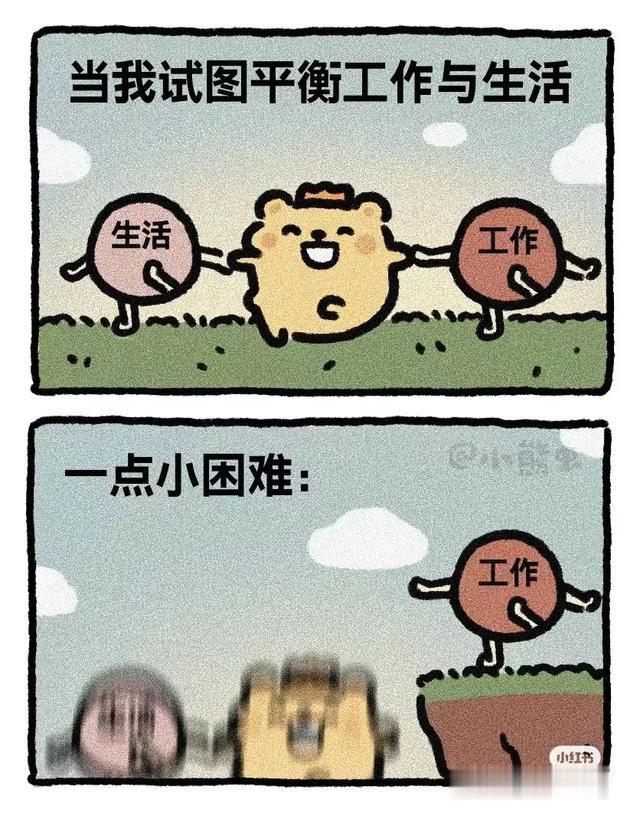

图源:小红书@小熊虫

图源:小红书@小熊虫但随着年资慢慢增长,工作和生活的矛盾会日益突出。徐大夫告诉我们,一个医生快速成长的阶段是35-55岁,身上的责任和担子越来越重,「年轻大夫只要管好病房、操心门诊病人、写好病例,其他的事情相对少。后来,你就要做手术、带学生、完成科研项目。」而大多数医生会在这个阶段里成家,有年幼的孩子需要照顾。

时间,成了最宝贵的资源。简珊大夫向我们回忆起自己还没有孩子时的生活节奏:爱人从事科研工作,两人各忙各的,平时一起吃个饭、聊聊天,一天就过去了。但有了孩子之后,「只能让自己少加班,你的时间一定要留给孩子。几岁的孩子正是比较依恋父母的时候,这时晚上他临睡前看不到你,你还在熬夜加班,对孩子是有些残忍的。」

采访前,我们还在徐协群大夫的微信里看到了一则小视频,是今年暑假期间一家四口外出旅游,在某个景区的湖面上泛舟的场景。他说,这是一家人“雷打不动”的传统,每年要想方设法把所有人的假期拼凑到一块,来一场家庭旅行。他有两个女儿,办公室的桌面上就摆着两个孩子的照片。这种“雷打不动”的陪伴其实来源十几年前,大女儿三四岁时的一场病。

当时,徐大夫和妻子还在医院上班,根本没有时间回家带孩子看病,只能提前联系好儿科的一位老教授,让姥姥、姥爷把孩子带到医院,两人再从手术室赶到门诊。看完病后,老教授叮嘱他们,「你们每天少安排一台手术,可能影响不大;但如果因为工作耽误了家里人的健康,会后悔一辈子的。」也是那时,徐大夫的脑子里才第一次有了平衡工作和生活的意识,「工作也是为了让家里更幸福更和睦,如果最后家庭生活搞得一团糟,多少有些本末倒置了。」

图源:百度搜索

图源:百度搜索如何把时间从工作转移到生活里、转移多少,这是一个漫长的尝试和探索的过程。对于有孩子的家庭,第一步就是夫妻双方如何合作。徐大夫开玩笑,自己和妻子常常相互“请假”,「今天我有饭局,就要提前请假,她推掉其他活动留在家里;她要外出时也是这样。」

但一个现实的问题是,女性总是会在家庭里承担更多。

「我觉得两个人应该是一个平等合作的关系,当然,我们确实在平等地合作,但妈妈似乎就是会比爸爸考虑得更多。」简珊大夫的大儿子有结膜炎,反反复复,还在进行牙齿矫正,需要惦记着定期到医院复查,「很多事情不知不觉就变成了妈妈要操心的事。」

她在医院里请教过许多医生,有的女医生告诉她,会在医院把所有工作都做完,回家只陪孩子,不再考虑工作。但简大夫做不到分割得如此清楚,「医院里的工作不止临床,真的很复杂。我们并不是不断做重复工作,会有新的病症,或是老病症的新问题。我还可能明天要参加个会议,要提前准备好PPT,白天根本没有时间。」有时候,她忙得连午饭时间都没有,只能用早餐留下的豆浆糊弄过去。

平衡点

如今,简大夫找到了一个相对舒适的平衡点。我们是在周三上午8点在医院见到她的——为了能尽量把下班后的时间留给孩子,她把自己的时间整体往前挪了一格。简大夫住得远,她每天早上5:30起床,7点之前到医院,在上班之前,还能有一到两个小时的时间由自己支配,用来整理一天的工作清单,或是看文献、处理科里的其他事情。如果有白天忙不完的事情,她会在晚饭后和孩子坐在同一张桌子上工作,两人做作业时有任何事情,都可以随时问妈妈。

在采访之前,简大夫在一张纸上密密麻麻地写满了要回答的内容,还计算了一下,自己大概有50%的时间在工作,一周七天时间,平均每天投入家庭的时间是3~6个小时。

能陪伴的时间有限,但和孩子相处时的模式是可以改变的。简大夫告诉我们,当孩子已经能“讲道理”地进行对话时,可以让孩子自己选择相处的方式。

「昨晚我还问老大,“你觉得妈妈有没有缺席你人生哪个比较重要的时刻?” 他说没有,“我觉得比较重要的时候你都在”,比如他过生日时,或者是小朋友的爸爸妈妈要到学校里给同学们讲不同职业的故事。」

简大夫对这个回答有些意外,毕竟,大部分时候都是孩子的姥姥和奶奶在负责接送上学放学。

其实,很多时候孩子并不是在生日当天庆祝的,但简大夫会提前和孩子说好,把生日提前到某一天或是某一个周末来庆祝。「有的事情父母暂时做不了,比如随时的陪伴,但孩子有自己的选择权,比如在哪一天来和爸爸妈妈一起过生日。」

简大夫觉得,儿子已经有了沟通、理解和共情的能力,不再是一个完全懵懂的小孩,「有时他看到我做的PPT,也会来问我,“妈妈,这个人得的是什么病?该怎么办?”我能感觉到,他理解了我们所忙碌的、医生这个职业是能帮助到别人的,为此还有一点小骄傲。」

图源:bing搜索

图源:bing搜索不过,不管如何调整,当父母直面孩子的学习成绩时,难免有焦虑的时候。课外辅导几乎成了孩子们在学校之外的必备辅助,不仅是一场经济投入,更是对父母心力的消耗。交谈中,医生们都提到,自己曾经在孩子的学业上挣扎过——「没有人一开始就接受现状。想给他/她报好几个辅导班,但自己没时间盯着,孩子又上得痛苦。」

这个似乎无解的问题,最后的答案都是父母与自己的“和解”。作为一个儿科医生,她曾经在门诊见过太多焦虑的孩子和父母。「我们每年都会遇到有一些‘伪装’的孩子,就是假装发热,不愿意去上学或辅导班。这样的孩子并不是装病,他的心里一定已经承受了很多压力,才会有这样的表现。」

简大夫表示她并不是心理医生,也无法通过一次门诊就帮忙理清这个家庭内部积聚已久的矛盾,只能想办法提醒家长更多地关注孩子的心理健康。「见过各种各样的孩子和父母后,自己的包容性也会很强。孩子是一个独立的人,会有自己的想法,不能强求他按照父母的想法来。成长是一场马拉松,要让他们知道学习很重要,但也要给他时间去摸索应该怎么做。」

在这个话题里,我们想讨论的是“平衡工作与生活”,但在采访中,已经成家的医生很容易将话题默默转化为“如何平衡工作与家庭”。整个过程中,大家谈论照顾家庭、孩子的心得和方法,却很少有人提到自己。

唯一一次让我看到了医生“自己”,是在徐协群大夫的夜门诊结束后,他在值班室里研究一款手机。他的桌面上摆着两台不同的手机,起初,我以为那是把工作和生活区分开的,但他告诉我们,自己对数码产品感兴趣,喜欢研究不同产品的新玩法。徐大夫是甲状腺领域的专家,平时门诊、手术不断,但他还有自己的微信公众号,用一些空隙的时间写科普文——不是出于工作和考核的需要,纯粹是一个医生因为热爱而行动。

这或许是大多数成年人的情况,有了孩子之后,时间几乎完全被工作和家庭分割,能留给自己的时间少得可怜。简珊大夫回忆起自己第一次感染新冠病毒时的情况,当时,第一波高峰已经过去,家里的孩子和老人接连感染、痊愈,医院人手最短缺的时候也过去了,她觉得自己「终于可以松口气」,很快就开始发高烧。

那天是周六,她在心里计算,周末两天是休息日、周二是线上门诊,可以在病床上把门诊看了,这样自己只需要请假周一一天。

「不敢生病,都要挑个时间」,简大夫开玩笑。「不敢在最前面就倒下,否则老人和孩子怎么办?大伙都会觉得很无力。也不能随便在门诊请假,你的病人会被退号、改约,许多人是千里迢迢来的,他们也没有那么多时间。只有自己,是可以掌控的。」

作者:吴淑斌

编辑:呼噜狗子 阿司匹林 当归不归