每当提到解放战争后期我军的战斗序列时,各大野战军都有自己的代表人物,比如四野的“林罗刘谭”,三野的“陈粟谭张”,二野的“刘邓”,一野相对规模较小,除了“彭”之外,“王”、“许”等人的存在感也不容小觑。

我军一直以来都是走的军政一体路线,司令员、政委、参谋长、政治部主任,犹如四根支柱,支撑起了一个野战军的指挥框架。

但是唯独二野比较特殊,“刘邓”的名气大家耳熟能详,参谋长李达在军事上也有所造诣,55年被授予了上将军衔。

可当提到二野的政治部主任时,却鲜有人知道,在55年大授衔时,毛主席甚至明确表示:“此人不授衔!”这位在邓公身后默默付出的人,难道真的贡献不足吗?

乡下的教书匠

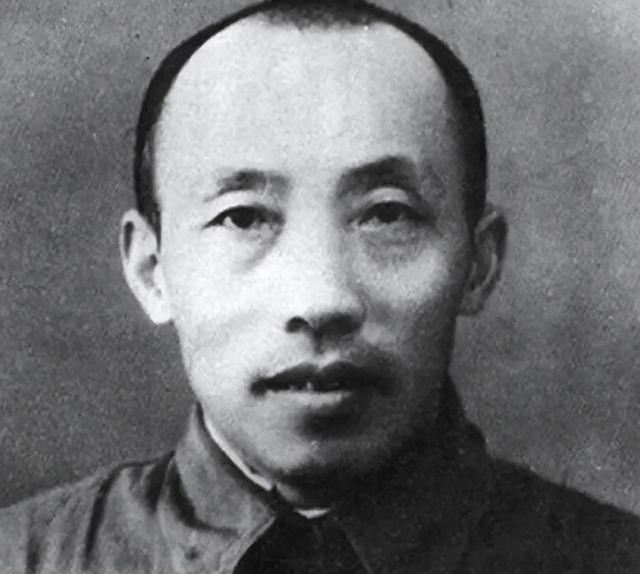

乡下的教书匠这位被毛主席“撤销”军衔的人名叫张际春,1900年出生于湖南宜章的一个小村庄,相比于家庭贫困的革命者,张际春的家境稍好,家中有一亩三分地,起码没到拉饥荒的地步。

但这并不意味着张家日子过的很悠闲,张父有点小手艺,田里的活儿不多时,一般都会在家里编筐,虽说张家的米缸里一直都有余粮,张父手上的老茧却越来越厚。

张父吃了一辈子没文化的苦,自然知道“知识改变命运”这一道理,当下兵荒马乱,好好读书,将来在朝廷某个一官半职,不仅光宗耀祖,娃将来日子过的也能轻松些。

所以,张父宁可砸锅卖铁也没让儿子在受教育上落后。然而,张际春刚一出生就见证了“庚子国难”,再加上当时的私塾老师是个进步之士,从小就给他灌输家国情怀,所以张际春的志向早已超过了父亲对他的期望。

1911年,清政府倒台了,许多迂腐文人痛哭流涕,感慨自己半生的书白读了。但张际春却不以为然,因为在他眼里,那个腐朽不堪的清政府不值得他去服务,他读书的目的是为了将来能成为孙文先生一样的人。

高小毕业后,张际春以优异的成绩考入了湖南省第三师范学院,但是高昂的学费给张家带来了极大的负担,于是张际春只能半工半读,白天在学校里上课,晚上帮着父亲去街头卖竹筐,就这样凭借着一家人的省吃俭用,张际春完成了学业。

张际春认为,北洋政府为了自身统治,与西方列强眉来眼去,本质上与卖国的清政府没有区别,所以他没有选择为北洋政府效力,而是回到了家乡的一所不知名小学当起了教书匠。

虽说职业道路被自己走窄了,但张际春在当地收获了极大的声望,首先小地方原本读书人就极为稀缺,再加上张际春性格谦逊,善于沟通,很快他就在当地一呼百应。

二十年代初,“十月革命”的春风吹遍了华夏大地,大革命期间,张际春利用自身影响力多次发起学生运动,他在宣传工作方面的天赋得以体现。

除此之外,张际春还回到乡下成立了“农民协会”,多次开展打土豪活动,在他的号召下,当地农民开始觉醒,地主在当地的统治摇摇欲坠。由此可见,张际春虽说入党时间比较晚,但在革命方面的资历,被授予大将也毫不为过。

一个不起眼的教书匠竟然掀起了这么大的风浪,张际春很快便引起了国民党的注意,并向他投来了橄榄枝。

毕竟国民党是由自己的偶像孙文先生创建,而且加入国民党后张际春能够更加方便的开展工农运动,所以他欣然接受,成为了一名国民党党员,并继续在当地从事宣传工作。

其实当时的国民党与张际春的革命理想还算吻合,但这一切都随着孙文先生的去世而改变,国民党内部各大派系明争暗斗,早已将孙先生的遗言忘到了脑后,而且军队内部的腐败问题也开始滋生,与旧军阀相比有过之而无不及。

心怀正义的张际春多次写信向上级反映部队的腐败情况,但各级军官层层包庇,反映问题的人反而被处处穿小鞋,这让张际春极为寒心。

1926年中山舰事件之后,以蒋介石为首的国民党右派的行径令人作呕,张际春开始意识到国民党并不能代表中国革命的未来,主张拥抱广大工农阶级的共产党才能带领中国摆脱羸弱。

当时蒋介石已经开始了清共政策,以张际春的工作能力,留下来意味着高官厚禄,离开则意味着前途未卜,但为了自己的理想,张际春毫不犹豫的选择了后者。

假如中山舰事件算是蒋介石阴暗内心的初现端倪,那么一年之后的“四一二政变”则是图穷匕见。

危机时刻,张际春并没有改变自己的决定,带领一支队伍几经周折,前去与朱德、陈毅领导的湘南起义部队会合。

宣传工作的天才1928年4月,张际春跟随朱德来到了井冈山与毛主席领导的秋收起义部队会师,毛主席第一次与张际春见面,两人相谈甚欢,毛主席对张际春领导工农运动的行为表示了肯定,还赞美他是“抵挡千军万马的雄狮”。

张际春则谦逊的说道:“这已经是我们第二次见面了,第一次见面时,您在台上,我在台下,您是老师,我是学生。”

原来1922年毛主席曾前往张际春所在的学校进行过一次讲座,张际春对毛主席的言谈举止留下了深刻的印象,后来毛主席经常在报刊上发表进步文章,张际春每一篇都会精读。

初到井冈山,张际春的部队被编入了毛主席直接指挥的红四军,毛主席还任命他为第二纵队政治部宣传科科长。

刚一上任,张际春便接到了一个艰巨的任务,前往王佐部开展政治工作。

王佐的部队是最早来到井冈山的队伍之一,这支部队虽说也是由农民组成,但略带匪气,虽说同样有斗争精神,但思想方面距离革命者还有一定的差距,大多数人不知道自己究竟为何而战,要想感化这支部队,并不是一件轻松的事。

值得一提的是,后来被授予开国上将的宋任穷当时还是张际春的下属,宋任穷回忆:“张际春深入这支部队,与士兵同吃同住,和同志们打成了一片,将毛主席的建军思想注入了这支绿林武装。”在张际春的努力下,王佐部的精神面貌焕然一新。

从五次反“围剿”到陕北会师,红军经历的多次危难时刻,张际春虽说很少参与军事指挥,但却始终在背后默默付出,正是因为他出色的完成了宣传工作,红军才能在困难面前团结一致,顽强斗争。

比如懋功会议之后,张国焘妄图在党内搞分裂,张际春坚定的和党中央站在一起,利用自己所创办的报刊《烘炉》抨击张国焘,维护了红军内部的团结。

红军抵达陕北后,张际春在抗日军政大学从事教育工作,从教育科长一直干到了政委。即便后来张际春没有参加授衔,很多抗大毕业的开国将军见到他时依然会毕恭毕敬的叫上一声“老师”。

解放战争爆发后,张际春被调往了中原野战军担任政治部主任,成为了“刘邓”的好帮手,或许是因为“刘邓”的贡献过于突出,以至于张际春在中野显得像是个透明人。

其实不然,中野的情况比较特殊,邓公虽说是政委,但经常协助刘伯承在军事方面进行决策,所以中野的政治工作基本都是由张际春负责。

刘伯承曾评价张际春:“张际春同志在政治工作方面发挥了不可估量的作用。”邓公也不吝自己的赞美:“张际春同志不止有功劳,还有苦劳。”

千里跃进大别山之前,中野刚刚在鲁西南经历了一场恶战,部队物资紧缺,张际春凭借自己的三寸不烂之舌四处筹集物资,为部队后续作战打下了坚实的基础。

后来中野在大别山区应对国民党的“围剿”时处境艰难,部队损失惨重,士气低落,许多战士对未来感到迷茫,张际春经常深入到连级单位与战士们交谈,用通俗的语言向他们表明部队在大别山区坚持斗争对全局的意义。

张际春之所以能够和战士们打成一片,更好的开展政治工作,这和他的一项能力脱离不了关系,战士们评价他是“最不像文化人的文化人”,他总是能用最接地气的话将深奥的道理讲明白。

淮海战役后,二野向军委递交关于思想情况的报告由张际春主笔,内容严谨又不失风趣,毛主席看后给予了高度评价:“这样的报告我们应该提倡,生动形象,谁都能看懂。”

其实张际春一直以来都是二野的三号人物,当时二也前委共有5人,分别是刘伯承、邓小平、张际春、陈赓、李达,各个文件中,张际春这个名字一直都位于“刘邓”之后,甚至要比后来被授予大将的陈赓地位还要高。

只不过是因为张际春处事过于低调,所以显得存在感不足。有一次二野举行展览活动,墙上挂着刘、邓、张三人的照面,张际春看到后坚决要求工作人员将自己的照片撤下,还说:“我只是二野的一个勤务兵,怎么能和两位首长并列?”

“此人不授衔”渡江战役之后,张际春跟随二野挺进西南,他先后担任西南军区党委第一副书记、副政委兼政治部主任等职务。

虽说当时全国已经解放,但西南地区匪患严重,对待这些土匪,光靠武力讨伐是不够的,要想一劳永逸的解决匪患问题,笔杆子比枪杆子更为重要,只有在思想上对其进行改造,他们才会永远不会和人民站在对立面,对于国民党军的降兵降将亦是如此。

为了西南边陲的安定,张际春长久扎根于此,直到1954年,张际春被调到了中宣部担任副部长,这也意味着他27年的军旅生涯正式告一段落。

因为评衔工作在他调任到中宣部之前就已经开始了,所以军衔评定委员会是将张际春考虑在内的。但毛主席审阅过名单后却用笔将他的名字划掉,并说:“此人不授衔。”

毛主席的本意是,张际春宣传工作做的更加出色,如今国内外环境已经趋于和平,经济建设明显比军队建设更为重要,像张际春这样的人才,中央另有其用。

虽说张际春已经被调到了中央工作,但他的革命生涯大多数都和军队打交道,而且军衔评定工作尘埃落定时他也仅仅被调到中宣部不足一年,这种情况下,张际春获得一个象征军人荣誉的军衔也无可厚非。

周总理得知情况后担心张际春心里不平衡,于是亲自找他去谈话,询问他有没有什么意见。张际春却淡然的说道:“有军衔固然好,没有也不要紧,关键是能够做好工作就行,无论是在军队还是在中央,都是一样的。”

之后的十几年里,张际春在文化宣传领域兢兢业业,多次推动新中国在文化方面的改革,直到1968年因病去世。

结语雷锋同志曾在日记上写道:“一个人的作用对于革命事业来说就犹如一架机器上的螺丝钉,机器正是因为每一颗螺丝钉的固定,才成为了一个坚实的集体。”张际春的一生完美的诠释了什么是“螺丝钉精神”。

其实除了张际春之外,我军还有好多高级将领为军队奉献半生,却没有参加授衔,比如邓公、滕代远、李先念、程子华、谭振林等,这些人完全有资格被授予大将甚至元帅军衔,但为了国家的发展,他们放弃了这一荣誉。