元和十二年冬,蔡州城外《平淮西碑》轰然崩裂。李愬部将石孝忠挥锤怒砸御碑,高呼“功勋不公”,惊动长安。这场由韩愈执笔的纪功碑风波,揭开了中唐文武集团的深层博弈。

淮西之乱初起时,朝廷连派严绶、韩弘等宿将征讨,却屡遭挫败。洛阳出土的《元和军费簿》显示,三年间耗资逾千万贯,唐军竟连失慈丘、霍丘等七城。吴元济甚至反攻至汝南,距东都洛阳仅三百里。

转折始于元和十一年,太子詹事李愬自请出征。这位名将李晟之子虽无实战经验,却深谙攻心之术。敦煌残卷《李愬军牒》记载,他接管唐邓隋残兵后,率先废除“降卒连坐”旧制,每日亲巡营帐抚慰士卒,甚至用私财购置寒衣。不足三月,七千溃卒竟成虎狼之师。

李愬最致命的杀招藏在敌营之中,当他在文城栅收服叛将吴秀琳时,长安朝堂正为“儒将误国”的弹劾沸腾。这位书生统帅却顶着压力,将降卒编入亲卫“突将营”,更以性命担保策反淮西智囊李祐。

出土于蔡州的吴元济密信残片显示,李祐归降后,淮西布防图、将领派系尽入唐军之手。李愬更借李祐之口散布“东线危急”的假情报,致使吴元济抽调蔡州精锐增援洄曲。当风雪夜九千唐军奔袭时,蔡州守军竟不足五百。

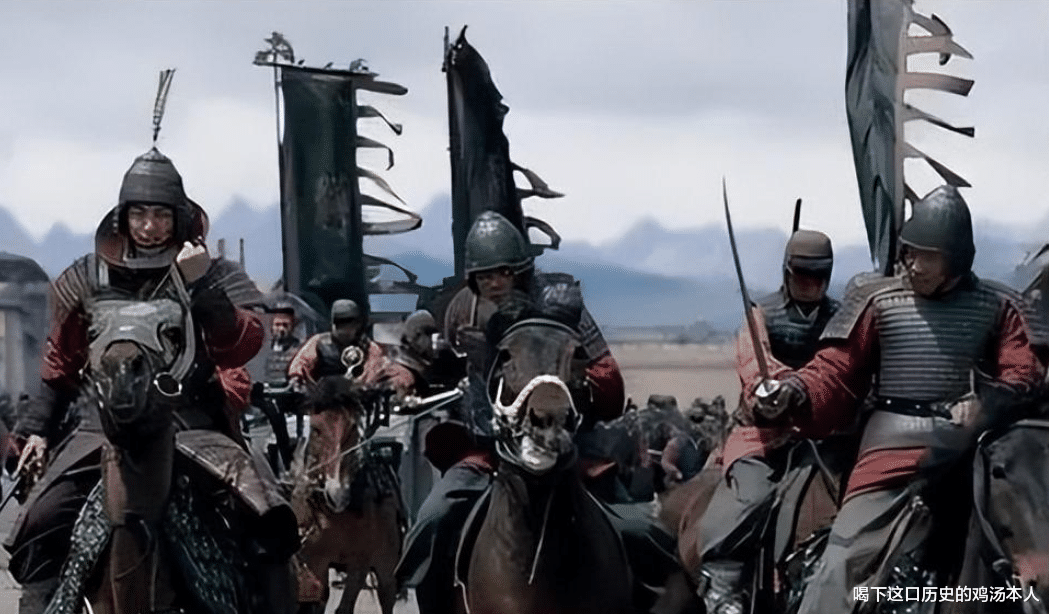

元和十二年十月十日,唐军顶风冒雪急行六十里。偃师唐墓出土的戍卒日记描述:“士卒抱戈僵毙者十二三,马匹口鼻结冰如钟乳。”这种搏命式突袭,终在黎明前撕开蔡州城墙。

当李愬将吴元济从被窝拖出时,朝中正为战功归属激烈争论。韩愈执笔的《平淮西碑》将首功归于宰相裴度,李愬的奇袭仅以“夜半破门”四字带过。

邢州出土的裴度幕僚手札透露,这种叙事实为压制武将集团的刻意之举——李晟家族三代掌兵,已令文官集团如芒在背。

石孝忠砸碑事件后,唐宪宗虽命段文昌重撰碑文,却将韩愈原文存入史馆。西安大明宫遗址出土的密谈记录显示,皇帝曾言:“武功可耀于一时,文治方安于百年。”

这种平衡术,体现在对李愬的明升暗调——加封凉国公,却削其兵权改任太子少保。

韩愈碑文争议的本质,是科举士族与勋贵将门的权力博弈。当河朔三镇仍盘踞北方时,朝廷既需武将平叛,又恐再造安禄山。李愬的遭遇,恰是帝国在藩镇割据困局中的艰难抉择。

这场碑文风波,最终以段文昌新碑的竖立告终。但长安文华殿暗室内,韩愈原文与段文昌改稿并悬于壁,昭示着中唐权力场的永恒规则:武功终将褪色,笔墨方成青史。