最近,湖南郴州一位23岁小伙因频繁改名冲上热搜。从最初的“朱云飞”到“朱雀玄武敕令”,再到正在申请的“周天紫薇大帝”,他的改名经历不仅让网友直呼“离谱”,更引发关于姓名权、文化符号和社会包容度的激烈讨论。有人调侃“这是要修仙还是称帝”,也有人质疑“拿名字博眼球”,但当事人小朱却淡定回应:“名字只是符号,我想活出自己的个性。”

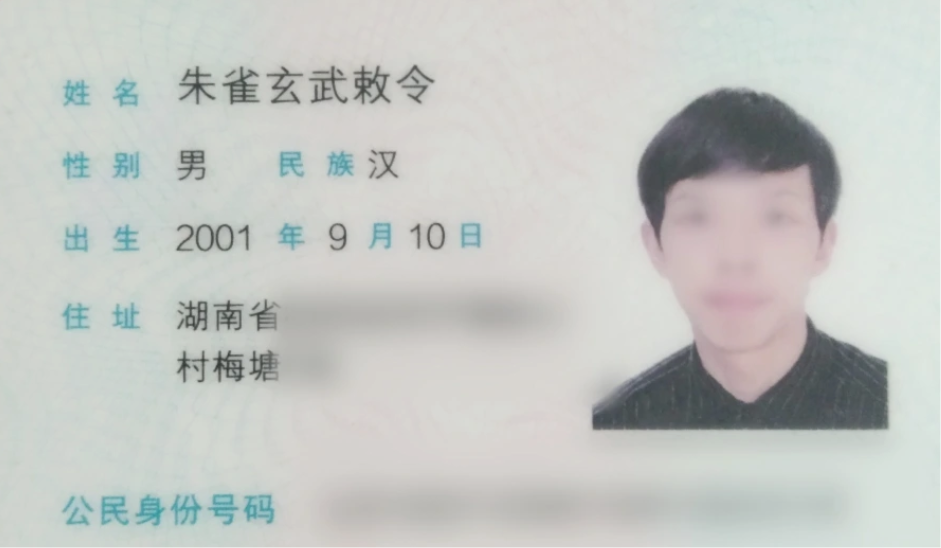

图片素材由当事人提供

一、“从朱云飞到大帝”:一个农村小伙的改名执念

小朱是土生土长的郴州农村娃。2001年出生时,父母给他取名“朱云飞”,寓意“平步青云,一飞冲天”。但这个名字在村里撞了两次,上学后他又发现全国有上千个“朱云飞”,“太普通了,像路人甲”。

2024年,23岁的小朱第一次改名。他选择了一款仙侠游戏中的ID“朱雀玄武”——朱雀象征火与重生,玄武代表水与守护。没想到提交申请时,工作人员反复确认:“你确定要用神兽名?”最终他成功拿到了新身份证。

但小朱觉得还不够特别。半年后,他给名字加上“敕令”二字。这两个字源自道教符咒中的“急急如律令”,在他看来是“祈福平安”的意思。然而,新名字带来的不仅是回头率:去工厂应聘时,老板盯着身份证直皱眉:“你这名字像搞封建迷信的。”面试三次被拒后,他干脆打起了零工。

今年4月,小朱第三次提交改名申请,这次的目标是“周天紫薇大帝”。“紫薇星是帝王星,加上‘大帝’更霸气。”他坦言,母亲姓周,新名字也算“随母姓的创新”。不过父母依然叫他“云飞”,村里老人更是嘀咕:“娃是不是中邪了?”

二、法律允许,但社会接受吗?

根据《民法典》,公民有权依法改名,但不得违反“公序良俗”。小朱的第三次申请卡在预审阶段,正是因为“周天紫薇大帝”触动了三个争议点:

“紫薇”涉及道教文化——紫薇大帝在道教中是执掌天经地纬的尊神,部分学者认为普通人使用神格称号不妥;

“大帝”引发权力联想——有基层民警私下表示:“这名字像古代圣旨开头,怕引起误会”;

改名频率遭质疑——湖南规定五年内无特殊理由不得二次改名,小朱却在一年内连改两次。

法律界人士指出,这类案例的关键在于“公序良俗”的界定。2023年北京曾有人申请改名“轩辕黄帝”被拒,法院认为该名称“承载中华民族集体记忆,不宜个人独占”。而小朱的申请是否获批,可能成为类似案件的“风向标”。

图片来源于网络

三、代际冲突:老一辈的困惑与年轻人的叛逆

小朱的改名风波背后,藏着两代人的文化代沟。

父母一辈的命名逻辑简单务实:村里老人至今还保留着“狗剩”“招娣”之类的小名,只为“好养活”;大名则偏爱“建国”“建军”“芳”“伟”等字眼,强调集体归属感。

而现在的年轻人,名字越来越像“游戏ID”。有人叫“王者荣耀”,有人叫“李不尚书”,甚至“谢祖隆恩”。腾讯调查显示,61%的95后玩家考虑过把游戏名变成现实用名。对他们而言,名字不仅是身份标识,更是个人品牌的“LOGO”。

这种冲突直接体现在职场上。一位HR透露,收到“奇怪名字”的简历时,第一反应是“这人是不是在恶搞?”尽管法律禁止就业歧视,但隐性偏见依然存在——名字特殊的求职者,往往需要多花10分钟向面试官解释“这不是艺名”。

四、当事人回应:“我不是神经病,就想活出个性”

面对网友“想红想疯了”“精神有问题”的质疑,小朱显得很平静。他晒出打工记录和复习资料:“我在准备高考,改名字和当网红没关系。”关于“大帝”的争议,他翻出《封神演义》和道教典籍解释:“紫薇大帝在民间也是保护神,我想讨个吉利有错吗?”

最让他难受的是家人的态度。父亲曾骂他“瞎折腾”,母亲偷偷问:“是不是小时候没给你起好名?”但小朱坚持认为,名字是“自我表达的自由”:“我叫什么不重要,重要的是我能活成什么样的人。”

五、专家声音:社会需要更多包容

民俗学者王教授认为,年轻人的“奇葩名字”本质是文化创新的试探:“当年‘建国’‘卫东’也曾被视作激进,如今却成为时代印记。只要不违法,社会不妨多点包容。”

也有法律专家建议完善审核机制:“比如建立姓名分级制度,普通名字快速审批,涉及历史人物或宗教符号的,由专家委员会评估。”

结语:从“朱云飞”到“周天紫薇大帝”,这个23岁小伙的改名史,像一面镜子照出了时代的变迁。当老一辈还在纠结“名字要稳重”时,年轻人早已把姓名当成彰显个性的画布。或许正如小朱所说:“如果哪天‘大帝’不能通过,我就再换个名字——反正人生不止一个答案。”

(本文所有信息均来自潇湘晨报采访及公开资料)