这几天,在杨树行的“云天空”里依旧唇枪舌剑,不绝如缕。

最热议的几个问题,令人耳朵磨成了茧,几乎听到就要条件反射性地作呕,无非是合同诉讼、泼水事件。这两个事件,自有对口部门解决,讨论来讨论去,也讨论不出一个子丑寅卯。

有一个议论,认为拉面哥增加了当地的负担,说政府出动很大的资源,来维护杨树行村的安定局面。

这也是“一百多天,烦死了”的慨叹产生的一个由头。

不错,拉面哥引爆了一个小村的大集兴起,必然带来连琐的社区产生,后延的社会配套跟进,也是一个社会体系健全的应有之义。

如果抓住这个机遇,能够给当地的基础设施建设,带来一个很大的推动。

这也是全国各地的网友,狗逮耗子,为杨树行、为梁邱镇、为费县咸吃萝卜淡操心的主要聚焦点。

与其在“云天空”里空对空地你来我往,不如找一点实证,寻觅到一些实质性的可能性发展途径。

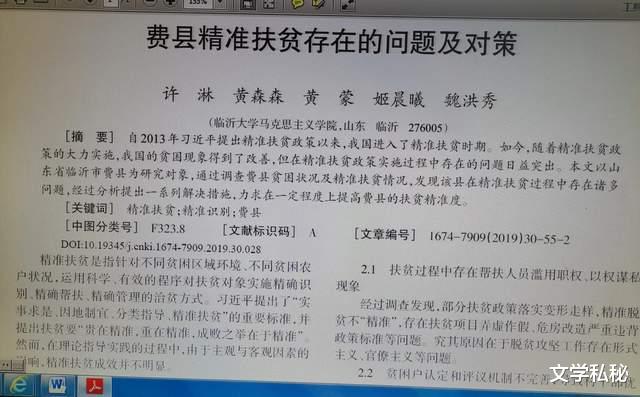

笔者查到了一篇发表在《乡村科技》2019年10月号(下)的文章《费县精准扶贫存在的问题及对策》,此文系由临沂大学2017 年大学生创新创业训练计划项目成果,并纳入山东省社会科学规划重大理论与现实问题协同创新研究专项课题“法治视角下提升村民自治有效性的途径研究”。

文章距今天的时间,大概四年左右,其中提到了梁邱镇的一些扶贫中的一些问题,我们看一看:

“通过走访梁邱镇新柱子村等村落发现,部分贫困村交通不便,通信、住房等基础设施依然落后,部分贫困户居住的仍然是20世纪七八十年代的老土房;村里的路还是泥土路,晴天尘土漫天,雨天泥土满身,汽车很难通行,交通极不便利;农民还在使用传统的农具耕种,政府对贫困村的资金投入力度不够,导致很多基础设施欠缺,一些依靠当地资源而开展的扶贫措施得不到先进设备的支持,只能被迫停止实施,这些情况都与贫困村的公共服务保障能力弱有关。”

四年前的文章,所描述的这个杨树行村邻村的现状,依然并不让我们感到陌生。

昨天下雨,杨树行村遍地泥泞,正是文中所说的“泥土满身”,到了晴天,“尘土漫天”,我们可以看到光明顶铺红地毯的时候,都必须在地上浇水。

我们有一些人,看到了拉面哥引爆的游客热潮,给当地带来的“烦死了”的后果,但是,杨树行村的这种基础设施的困窘局面,是否也是让村民们“烦死了”的一个老大难问题呢?

拉面哥给杨树行村带来了一个极好的发展机遇,这是谁都看到的事实。

今天,我们稍稍离开杨树行村,看看曾经在杨树行村呆过的甘肃主播“北漂回农村”。通过她的一线牵,将西部与东部的不同山区牵连起来的PK,来看看杨树行村拉面哥的价值与意义所在。

她是4月27日来到杨树行村的。

她喜欢出来走走,去年她去了北京,今年她无意间听说拉面哥全国火爆,便来到了杨树行。

在这里,她第一次见识了主播们的生活,也因此萌生了尝试一下对主播生活的介入。

我也是从这个时候,认识了这个来自甘肃的主播新手。她当时站在二哥妈妈家的门前,与刚刚来到的老发明家,相谈甚欢。

甚至那个老发明家,还向她请教如何直播,而实际上,她还是一个初入直播领域的新手。

杨树行给她打开了一个新天地,她与妹妹商量了一下,决定辞掉之前的工作,从杨树行村开启她的直播之旅。

才直播,没有经验,她拍了吸烟的镜头,封禁了三天,错过了五一节的人流高峰期。

就在她干的顺风顺水的时候,妹妹打来电话,八十岁的老父亲生病住院。

她只带了几件衣服,便匆匆赶回,包括直播架,还留在杨树行租住的民房里。

没想到父亲病势严重,撒手人寰,亲人的离去,给她留下了无尽的伤痛。

很久,她都没有开启直播。

父亲离世九天后的今天,她尝试着开了直播,走出家门,她希望家乡的天阔地广,能够化解一直积留在心中的压抑。

门前门后,包裹着她的家的,是一片广袤的黄土高原的塬。

当杨树行村被湿热裹胁的时候,这里还很冷,温度在二十多度。晚上,还要烧炕。

烧的暖暖的炕,发散着热量,躺在上面,很舒服。炕的灶口,在墙外面。

家里的炕,总使她想到杨树行村的山坡上的农家老屋里的潮湿的环境,她情不自禁地想,如果把家乡的炕搬到那里,也能祛除那儿充斥在屋子里的阴湿。

在杨树行呆了几天,她总是习惯性地把山东的山与家乡的山作着对比。

她的家乡,在黄土高原上。这里是白银市会宁县河畔镇李原村。

杨树行村所在沂蒙山区,是一块红色热土,而她的家乡,同样是红军三军会师的红色故地。

大西北与鲁东南之间,有着一根红线的牵连,而她自己的家乡与杨树行村,相隔关山万重,但却有着当下中国乡村的共同面临的严峻现实。

她家的房子是刚刚翻盖的,房子很新,2018年,她花了三个月,耗了很多的心血,就是想给父母亲一个更宜居的环境。

村里的年轻人,都出去了,留在这里的是老人。这与杨树行村一样,年轻人都远走高飞,留在村里的都是老人。

空壳村、老人村,这就是当下中国乡村面对的实际现实。

父亲去世了,喜欢养花的父亲,留下了他曾经心爱的花与草,屋子里只有母亲,这也阻挡了她远去的雄心,在家里陪陪母亲,使她的重归杨树行村之行一次次往后推延。

她家在村子的最东边,家边有一条路,开着通往县城的公车汽车。村庄是寂寞的,一如杨树行村之前的模样。

如果不是拉面哥开启了对自己所在的小村的揭开,那么,杨树行村也是这么一个孤寂的小村。

一个人的力量,能造热一个小村,这就是杨树行村的奇迹。

而她的小村没有这样的热点,只能依然寂守着寂寞的岁月。

但是开发的步伐也延续到了村里。土地流转了,母亲用不着再去种几亩地的玉米了,过去种玉米的时候,都是她们姐妹几个赶回来,种下玉米,收获的时候,也是赶回家,帮助老人收割。收下来的玉米,连姐妹们的路费都不够。

土地流转之后,实行了机械化作业,在广袤的塬上,拖拉机耕种的身影,代替了她与父亲、母亲种地的艰难与困苦。

听说黄河提灌工程,已经驾临到身边,今天,为了排遣亲人离去之后的心中阴云,她走出家门,步行着,来到了塬的边缘,这里可以看到下陷的深谷,如同割裂的伤口一样,东一刀、西一刀地切出了边缘的凹陷地带。

在这里,铲开的黄土暴露着,仿佛是火星上的荒凉的原野,而在这个扑面而来、会让人产生巨物恐怖症的黄土画面中,一座巨大的建筑,如同史前怪兽的骨架一样,竖立起来。

这就是黄河提灌的中转泵站,将来,这里能把黄河水提送上来,运到塬上去。这里过去只能种玉米的土地,将来会种上葡萄,建起采摘园,开发旅游项目。

家乡在变好,这是她欣慰的地方。幼年的时候,家里吃水很困难,平时都是到远处的河里去挑水,冬天的时候,就是把雪铲了,储存在水窖里,作为家里的用水。后来村里通上了自来水,饮水困难不存在了,但是庄稼的灌溉依然受阻于没有水源。

山上,这样的时节,杨树行村已经满身翻绿了,而在这里,还是苍黄一片,偶有一点绿色,那还是星星点点的冰草、苦菜、柠条露出的萧瑟的身影,都是没有水。黄河水引灌上来之后,将来这里会有一个极大的改观。

杨树行村与她的黄土高原有着太多的不同,但又有着乡村的共性质素。

这里是深不见底的黄土,找到一个石子,比找到一颗珍珠还难,杨树行村却是满山石头,生长起绿树的杨树行村,犹如一个迷宫,她爬过杨树行村的那座著名的山,差一点在山上迷了路,而她的家乡,山都是秃秃的,一眼就望到它们的胴体,绝对不会迷路。

在塬的周边,是一座一座山,山的谷地里,一片白色的,看起来像水,却是塑料大棚,种植这些的,都是外来户,主要是浙江那边的外来人,他们懂得种植,也懂得运输,当地人都把地流传出去了,只好到外地人那儿去打工。

这一点与杨树行村是多么的相似。

但是拉面哥第一次,把乡村的自我发展的可能性给推举了出来。乡村第一次亮出了它还有值得被人们铭记与触摸的价值。

如果,我们想象一下,在她的故乡,也出现一个拉面哥,那么这里的千年沉寂,也将会被彻底打破,这种打破的力量,可能要比建一座黄河提灌站更加势不可挡,摧枯拉朽。

这里正在运营着的未来的旅游项目,也会提前地因为人流的汹涌澎湃,而让这块土地日新月异。

拉面哥是一个何等值得抓住的奇遇与奇迹啊。

在西部,一个偏远的山沟里,一个曾经去过杨树行村的甘肃女主播,从东部那里感受到了一种奇迹,并且把那一份对奇迹的赞叹,带到了她的大西北的故乡。

这里的一切,与杨树行村站在同一个赛道上,只是缺少一个核心的激活乡村热点的力量。

塬上土地的博大、塬边缘的错综复杂、塬身边依傍着海螺一样的小山包,它们同样的瑰丽,同样的神奇,同样的等待被点石成金,它们在默默地等待发现,就像拉面哥在没有火爆之前一样,沉寂在漫漫的冗长的时光里,忍受着无边无际的寂寞。

而她的四周正弥漫着这种深不见底的寂寞。

这世界不缺少风景,缺少的是让风景激活的人。

杨树行村的被发现,就是因为一个人的精神的被发现。

而甘肃主播“北漂回农村”也在她身处大西北的故乡,了望着东部的山乡小村,想着如何让自己的家乡,也能乘上互联网的翅膀,展翅翱翔。

杨树行村,你还有什么理由,不抓住这千载难逢的时机,带着一个地方,冲出寂寞,击碎孤独,跨上腾飞的潮汛,奔上时代的前列?

大西北的一个小村庄那种望杨树行村而不及的深情中,就可以看出,没有任何一个人,能够负了杨树行村的大好前程,负了杨树行村的一腔锦绣。

甘肃主播“北漂回农村”想先在家里陪伴老母亲,她想拍一些反映家乡神奇雄浑面貌的作品,但是,她找不到一个助手,乡村太寂寞了,连人手都那么匮乏,是凡有一点能力的年轻人,都离开了乡村。

快一点来吧,乡村振兴的春风,快快地飘到这个还回荡着苦寒的黄土高原的塬上塬下。

也希望,那远在天边的杨树行村,能早一点享受到乡村振兴的红利,早早地成为一个能够被国家政策推广与示范的标杆范例。

杨树行村的变迁,也能够把它的成功的光泽,辉映到她的家乡,这个红军曾经浴血奋战、迎来三军会师辉煌胜利的红色土地上。

沂蒙山的红色沃土,与红军三军欢颜照耀下的黄土高坡,因为拉面哥开启的一个窗口,在我们的面前呈现了当下中国东部与西部两个最基层的乡村一隅,所踏上“乡村振兴”快节奏的一个巨幅的连麦画面。

这怎能不让我们心潮起伏?

(感谢众多的网友对“杨树行村秘史、番外篇、拉面哥聊斋”系列提供的信息资讯。本文图片来源网络,如有侵权请联系删除。)