从语言学的角度进行一些分析,也是很有意义的。我们很容易看到,六十四卦的卦名,明显地表现出有机整体论的思想特征。

如果从各卦的词性进行分类,六十四卦可分为两大类,一类是名词卦,一类是动词卦。名词卦指示“象”,即各种物象,可归之于存在范畴;动词卦指示“动”,即各种运动或活动现象,可归之于功能范畴(《易传》的解释是以卦为象,“象者像也”,“爻者动也”,其实,卦不仅是“象”,也有“动”)。然而,这两类中都有人与物、主体与客体的关系问题。如果再进行分析,便可以分出四种类型。第一,指示客观物象的名词卦,为乾、坤、艮、兑、坎、离等等。第二,指示主体物象的名词卦,为蒙、师、颐、家人、旅等等。第三,指示客观运动的动词卦,如复、震、巽等等。第四,指示主体活动的动词卦,如讼、履、临、观、姤、革、归妹、大过、小过等等。这四种类型的卦是互相联系的,决不是孤立存在的,就是说,它们存在于一个有机整体中。

特别需要指出的是,这个分类远不是确定无疑的,有些卦很难归之于名词或动词,主体或客体。比如震、巽、艮、兑是名词卦还是动词卦,很难确定;又如泰、否、损、孟、既济、未济等卦,究竟是客体卦还是主体卦,是客观的还是主观的,也很难确定。因为它们既可以从存在方面去理解,也可以从功能方面去理解,既可以从客体方面去理解,也可以从主体方面去理解。存在与功能、主体与客体本来就是合一不分的。任何一个名词卦,作为存在范畴都是具有功能的,而任何一个动词卦,作为功能范畴又都是存在的。比如师卦,既是军队,又是军事行动;又如旅卦,既是旅客,又是旅行。存在和功能是不能截然分开的。任何一个客体卦,既象征某种客观物象或运动,又包含着对应的主体事象或活动;而任何一个主体卦,既象征着主体事象或活动,却又包含着对应的客体物象或运动,这样的例子是很多的。总之,任何一卦(包括其中各爻),都不能说是纯粹客体的,也不能说是纯粹主体的,既不是只存在而无活动,也不是只活动而不存在。这个事实再次说明,主体与客体,人与自然,处在相互对应的有机联系中,也就是存在于统一的生命过程中。其中,有些生命原则是潜在的,有些则是现实的,有些是作为生命条件存在的,有些则是以各种生命形态出现的,并且具有明显的社会性。这种有机论的整体思想,正是《易经》“天人合一论”的最初形态。

我们已经说过,这种“天人合一”的有机整体思想,还有神秘主义的外衣,其中还保留着原始思维的形式;但是,从整个《易经》的基本倾向而言,则有很大突破,它不仅认识到生命的某种意义,而且从自然界寻求人类生命的来源和根据,尤其重视人类生命活动的实践意义和社会意义,从而实现了人的主体性,表现出主体思想的特征。

这里提出主体思想,是否同整体思想有矛盾呢?我认为不仅没有矛盾,而且是完全一致的。这里所说的主体思想,虽然处在整体思想的整个框架里,并且是萌芽状态的,但是却最有生命力,它对后来的中国哲学思想产生了实质性影响。

所谓主体思想,就是重视主体即人在有机整体联系中的地位和作用,甚至意识到主体在实现“天人合一”方面能起到决定性作用。从占筮的观点看,这就是后来(春秋时期)人们所说的“吉凶由人(叔兴语)[4],就是说,吉凶祸福是由人自己造成的,并不是由天命或神意决定的。如果说,《易经》在这方面还保留着天命或神的形式,那么,它在实质上已经不起重要作用了。这种由整体思想进而强调主体地位和作用的思想特征,在《易经》中已经表现出来,并且越来越突出。这是对神秘主义思想的一个突破。

《易经》中的主体思想是在“天人合一”整体论的模式中发展的,因此,它并不是认识论意义上的主体思想,后来也没有发展出这样的思想。它是从为何完成生命过程、实现生命价值这个意义上,也就是从主体实践的意义上形成和发展的,因此,它是一种主体实践型的思想。由于《易经》所强调的主体性,不是以主客体相对立、相分离为特征的,而是以主客体相统一、相融合为特征的,因而,它是绝对的,不是相对的,从这个意义上说,它是一种绝对主体性思想。

在《易经》的卦、爻辞中,提出许多占筮的原则和条件,其中最重要的一个原则就是主体原则,它说明主体的行为和道德实践,不仅决定吉凶祸福等结果,而且能提高人的生命价值和意义。这就使《易经》的生命哲学得到进一步提升,其特征则主要表现为道德主体的确立。比如谦、复、无妄、颐、恒、艮、节、小过、蛊等卦,在这方面有非常具体的表现。谦卦本身就是一个主体卦,卦义即指示某种道德品质。因此,卦辞非常明确地说:“谦,亨,君子有终。”由于谦卦暗含着以谦虚的道德品德为前提,因此凡筮遇此卦者,便是“君子有终”。爻辞将谦的各种具体内容展示出来,从中引出各种具体的结论。其中,初六爻之“谦谦君子”,六二爻之“鸣谦”(以谦而鸣),九三爻之“劳谦”(以谦而劳作),六四爻之“撝谦”(撝,施也,为也),以及上六爻之“鸣谦”,都是吉爻。抛开卦位不谈,就爻辞本身的意义而言,这些爻实际上预设了君子在言谈、劳作、施行等方面都具有谦虚美德,其结果则一定是好的。恒卦则从两方面说明了这一主体特征。恒是指恒久不变的意志品质而言的,在某些情况下,恒则有凶,在另一些情况下,则恒而有吉。特别是在道德修养方面,恒的正面意义是非常明显的。相反,如果不恒,则有危难与灾祸。正如九三爻辞所说:“不恒其德或承之羞。”这曾经是被孔子所引用过的,他并且断定“不占而已矣”[5]。意思是,如果没有恒久的德性,就不必占筮了,因为结果是明白的。《易经》中的这类卦、爻辞,实际上是对道德主体性的一个肯定。

这类卦、爻辞所表现的思想,是不是“天命有德”、“赏善罚恶”那样的宗教思想呢?确实在某些儒家经典中出现过这样的说法,但在这样的说法中,有明确的主体,即施祸施福的主宰者,这就是大帝或神。但是在《易经》的有关卦爻辞中,却没有这样的主宰者,主体就是人自身,人应当承担自己行为的后果,因此,不能被单纯归结为神报论的宗教思想。

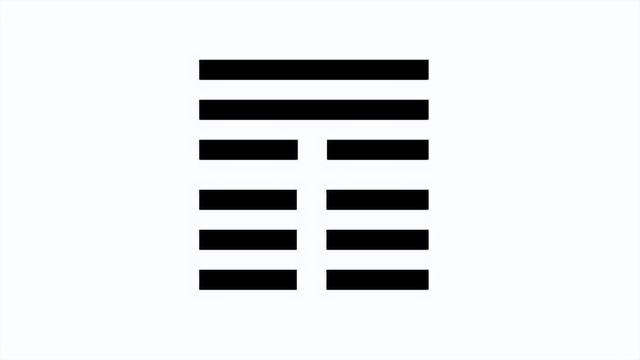

有些卦,则与人的心理行为有关,其中既有主体修养的因素,又有心理承受能力的问题,其中还涉及身心关系等问题。但在整个生命过程中,主体因素起主要作用,这一点是可以肯定的。比如节卦(

),是讲节俭的,节俭作为中国人的传统美德,由来尚矣。但有各种各样的节俭。以节俭为苦,则不可,故卦辞有“苦节,不可贞”,以及上六爻有“苦节,贞凶”之说。而六四爻辞“安节”,与九五爻辞“甘节”,则为吉。所谓“安节”就是能主动安于节俭,“甘节”则是以节俭为乐。很明显,“苦节”、“安节”、“甘节”都是从主体的心理和精神方面来说的,没有其他附加的条件,只是由于主体的精神状态不同,其结果也就不同。其他如兑、豫、无妄、益等卦,都有类似情况。这说明主体的心理条件和精神因素对于行为的结果具有十分重要的作用。

还有一种情况,是讲认识和实践的,它强调主体的认识能力和实践效果,对于某类事物或活动具有重要作用。这虽是有关认识的主体性思想,但它并不强调人对自然界的认识,而是强调对社会生活以及道德行为的认识,因此,仍然属于主体实践范畴。比如观卦(

),就是讲观察、认识的,在这里,主体所处的地位和观察方式是非常重要的。初六爻之“童观”与六二爻之“窥观”,是讲“小人”与妇人之观,故有利于“小人”和妇人。六三爻、九五爻之“观我生”,上九爻之“观其生”则是讲“君子”之观,故有利于“君子”。从各爻辞可以看出,观察者的出发点、观察方式和观察对象不同,其结果也就不同。这种观察,显然与某种行为方式有关,它要实现某种行为目的和效果。又如复卦(

),六五爻之爻辞说:“敦复,无悔。”艮卦(

),上九爻之爻辞说:“敦艮,吉。”这里所说的“敦”,是考察的意思,具有认识和实践意义。复者往复循环之复,艮者顾也。对于往复循环的现象和规律,如能进行亲自考察,就能得出正确的结论;对于某些生命活动和行为规律,顾及何者为当,如能进行考察认识,也能得出正确的结论。这些都是对主体提出的要求,强调主体能动性,因而具有主体性特征。

这类观察和考察,多半是指主体的主观态度和主动性而言,并没有讲到认识本身的问题,但是其中包含着某种认识的意义。至于强调主体实践方面,那就更加突出了。可以毫不夸张地说,《易经》中绝大多数卦都是讲主体实践的,而所有的卦都与主体实践有关。《易经》认为,主体的参与和实践活动对于生命而言,决不是无关紧要的,而是决定性的,不管这种作用是间接的,还是直接的。比如履卦(

),就是讲实践的,卦辞说“履虎尾,不咥人,亨。”各爻辞则说明各种具体的践履方式和条件,如初九爻之“素履往”、九二爻之“履道坦坦”、九四爻之“履虎尾,塑塑(恐惧意)、上九爻之“视履考详”,或者无咎,或者为吉。而六三爻之“眇(瞎)能视,跛能履,履虎尾,咥人”、九五爻之“央(即决,裂也)履”,则为凶,为厉。这里有某种隐喻,并且几次提到“履虎尾”,但有的“咥人”,有的“不咥人”(咥者伤也),究竟为什么?其中可能有各种因素,既有人的因素,又有非人的因素,但是从全卦的意义来看,人的因素是最重要的。如六三爻说,瞎子能视,跛子能走,这是很特殊的情况,很可能带有很大的盲目性,故有“履虎尾,咥人”之说。而九四爻说,履虎尾而恐惧谨慎,则“终吉”,可能是由于有充分准备,故有好的结果。

很多学者和注释家喜欢用“卦位”和“卦时”解释《易经》中各卦、爻所表现的各种联系及其结果,这种引进空间和时间观念以说明《易经》思想的解释方法,是很有意思的。但是,在《易经》中,由“卦位”和“卦时”所表示的空间和时间,同样表现出主体性特征。《易经》中的“象”,本身就是知觉表象性的,其意义则是隐喻性的,它并不是纯客观的物象或现象。《易经》并不否定时间和空间的客观性,但是同物理学上所说的时间和空间,并不完全相同。它既不是欧氏几何学意义上的绝对空间,也不是牛顿力学式的绝对时间,而是存在于主体实践活动中的时间和空间,也就是说,《易经》中的“时”和“位”是具体的,不是抽象的,是相对的,不是绝对的,是变动的,不是静止的,一句话,它是随主体实践活动的展开而展开的,并不是孤立的。《易经》中的“时”,是“与时偕行”之时,或“时行则行,时止则止”之时,《易经》中的“位”,是“各当其位”之位,或“各变其位”之位(占卦就是根据“变卦”占吉凶的,而“变卦”就是爻位发生了变化),任何一卦都有六爻,每爻有一个“位”,相应地也有其“时”,一般说来,阴(- -)、阳(—)二爻各居其位(自下而上,单数位是阳位,双数位是阴位,此外,还有上卦下卦之说、内卦外卦之说),便是当其位,顺其时。但是情况并不都是如此。经常会出现很大变化,有时甚至完全相反。这中间并没有固定的公式或程式,正如《易传》所说“错综其数”、“唯变所适”。在这样一个错综复杂、变动不居的关系网中,主体实践具有极大的能动性和灵活性,并不是由固定不变的“时”和“位”来决定的。这样的例子在《易经》中是随时可以找到的。

《易经》主体思想的进一步发展,必然摆脱占筮的形式,直接由主体实践来说明一切。在这种情况下,主体实践的意义被空前地提高了,它不再仅仅是决定某种吉凶祸福的条件,而且是实现生命价值的根本途径。前面所说的谦、恒两卦,就是明显的例子。其他如蛊卦上九爻辞说:“不事王侯,高尚其事。”这可能是指某一历史故事(有人认为是伯夷、叔齐的故事),但不管怎样,这句话出现在《易经》中显然具有某种普遍意义。“不事王侯”未必有吉,但是能“高尚其事”,即高尚其志,则能完成一种道德人格,这已不是一般吉凶祸福所能范围了。像这类卦爻辞在《易经》中虽不是很普遍,但也不是个别的,它们所表现的意义可说是《易经》主体思想所能达到的最高成就。

注释:

[4]《左传》僖公十六年。

[5]《论语·子路篇》。

摘自《“天人合一”说的发生及发展——〈周易〉》《蒙培元全集·心灵超越与境界》第六章