素食为何不瘦?

坐在寺庙的食堂,你会发现桌子上摆满了诱人的素食。

有人会想,既然是素的,那应该都是低热量吧。

但一眼望去,色泽诱人的红烧茄子、炸豆腐,还有那些仿真的素鸡、素鸭,口感竟完全不输肉菜。

常有游客问:怎么你们吃素也会胖?

和尚们笑而不语,实际上,这些素食并非如想象般可减肥,它们经过深油炸和勾芡,热量早已悄然增加。

面对这样的素宴,难免会吃多。

以前,寺庙里的伙食简单,可现在,生活条件提高,餐桌上的菜品丰富多样,是什么让和尚们发福甚至有些肥头大耳?

答案就在这里。

历史文化与寺庙菜寺庙的素菜可不是今天才有的。

它跟佛教一起传入中国,自东汉起,寺庙文化不断发展。

隋唐时期,寺庙菜已经小有名气。

香菇、木耳和豆制品,早已成为名目繁多的素食中不可或缺的食材。

不仅仅是为了吃饱,许多时候这些菜还担当着文化交流的角色。

既精妙又美好的菜式会让游客对寺庙的文化心生向往,觉得有内涵、有诚意和故事。

这股文化凝聚力也正是佛教生生不息的原因之一。

早年的寺庙远离城市,隐匿于山林,相对贫瘠。

和尚们自给自足,种田、挑水、砍柴,是日常。

那时的素食,也确实简单而清淡,难怪那时的和尚多数身形瘦削。

但时代在发展,寺庙也变得现代化。

今天许多寺庙已经成为旅游胜地,香火不断,经济条件自然好了很多。

寺庙请专人料理日常事务,和尚们在食堂享受丰富的菜肴。

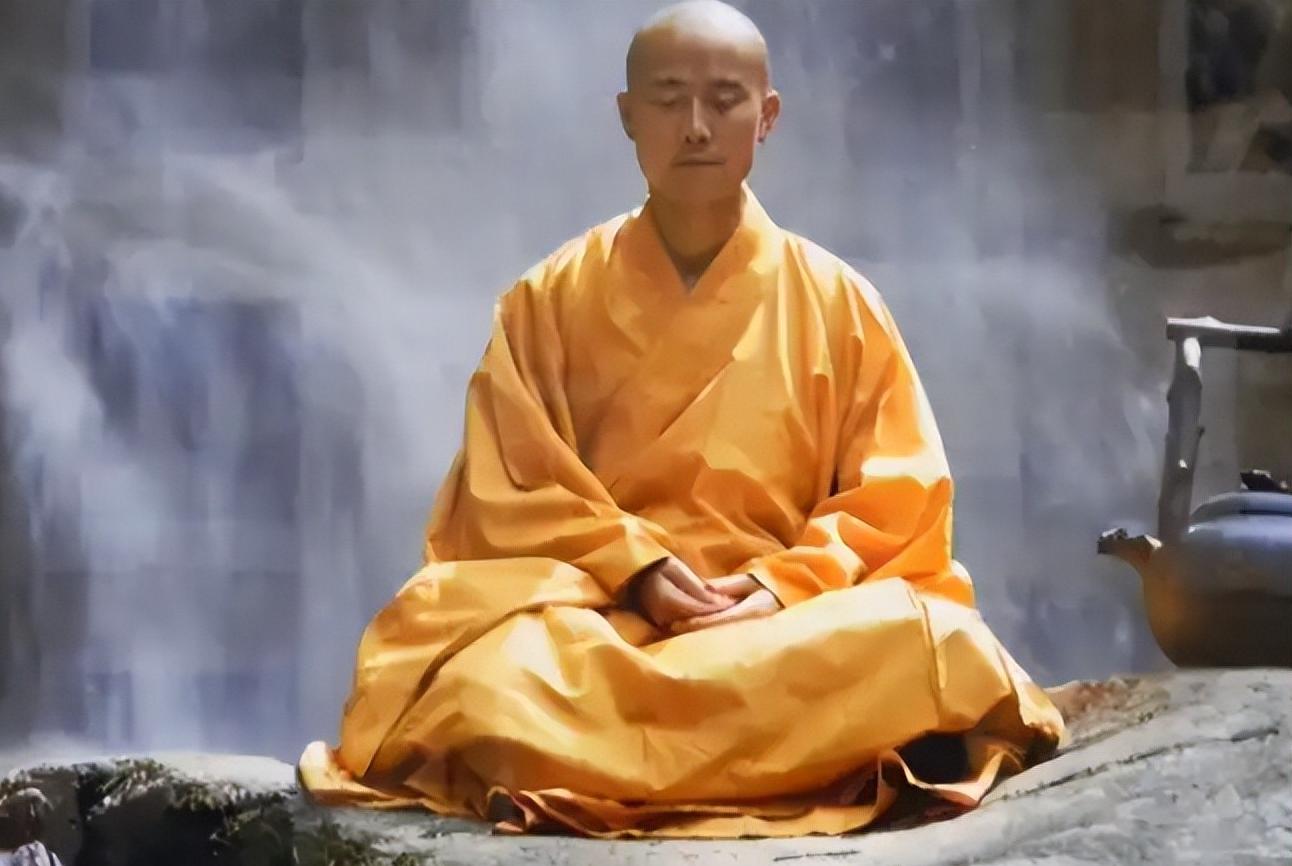

这种安逸的生活方式,加上坐禅与每日礼佛的习惯,耗费的体力渐少,肥胖成为一个寻常的现象。

而这个转变也许是一个寺庙与世界更紧密相连的信号。

或许,寺庙变迁让许多人对佛教修行的传统产生了误解。

体态的肥瘦未必代表内心的修行质量。

胖瘦只是外在,真正的修行在于内心境界的提升。

佛家强调要修戒定慧三者,内心的宁静与智慧才是真正修行的核心。

无论是吃素还是吃肉,关键在于修行者是否在内心找到宁静,如果一个人的内心确实在一点点提升,那无论外在如何变化,他们都是忠实的修行者。

和尚们的生活已经变得更多元,肩负着更多的社会功能。

但无论生活如何变化,修行的真谛始终没有改变,那是对精神境界不断追求。

结尾:

人们时常对表面的现象感到好奇,却往往忽视更深层次的内涵。

和尚们体态的变化是寺庙适应时代变迁的一部分,但真正的修行,仍然指向内心的磨练和精神的成长。

这种修行不会因为外在的富足而改变,正如在品味寺庙菜肴时,我们同样不应仅关注其外在的精致,还要感受其中蕴含的文化和智慧。

修行如食,对内心的滋养才是最终的目标。

经过世事变迁,心灵的升华才是佛教始终如一的追求。