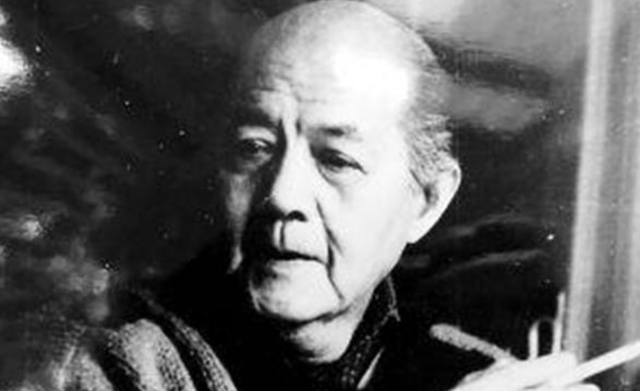

严文井的文学之路与奔赴延安

1938年,严文井抵达延安,这个时期的他已经在文学界崭露头角。虽然作品未曾大量发表,他那独树一帜的文学视角和对社会现象的敏锐洞察,让他逐渐在文坛占据了一席之地。文人间那种难以言说的自傲和对文学的执着,严文井同样不例外,他的笔触中不乏对社会不公的针砭和批判。

严文井抵达延安后,被分配到东山的一排窑洞居住。这些窑洞依山而建,外观简陋,内部条件也极其有限,但这并没有影响这里人的精神状态。在延安,这样的窑洞是革命者们共同的家园,不分身份地位,大家都生活在同样的环境中。对于来自城市的严文井而言,这样的居住条件与他过去的生活截然不同。没有宽敞的书房,没有丰富的物资供给,但窑洞里的氛围却充满了理想主义的热情和生机。

他的邻居是何其芳、周立波、陈荒煤等文艺界的重要人物,每个人都有自己的故事和经历,但他们的目标是一致的。日常生活中,这些文化人时常聚在一起讨论创作,交流各自的思想和见解。他们谈论文学作品的主题,如何通过文字反映现实生活,如何在艰苦的环境中激发革命斗志。严文井很快融入到这样的集体中,与他们一起思考如何通过文学为新社会的建设添砖加瓦。

何其芳以诗歌见长,他的作品常常表现出对新生活的向往和革命理想的热情。在一次讨论中,他分享了一首新作,文字中流露出的激情深深感染了大家。周立波的创作则更贴近实际,他擅长通过生动的故事展现革命斗争的艰辛和复杂,这种写作方法也为严文井提供了新的灵感。陈荒煤则注重理论研究,他的深刻见解常常让大家对文学创作有更全面的理解。

严文井后来在文章中回忆起延安生活时提到,这里的精神生活是他从未感受过的愉快。他和何其芳等人共同经历的那些日子,构成了他文学道路上的重要阶段。

与伟人的邂逅

在杨家岭的一次集会上,严文井得以与毛主席面对面交流。那是一个小范围的座谈,毛主席与文艺工作者们聚在一起,气氛轻松随意。严文井作为其中之一,与这位革命领袖近距离接触。毛主席的谈吐不拘小节,没有任何架子,他用平易近人的方式与大家交谈。他的声音低沉而有力,说话时神情专注但不失亲切感。他没有照本宣科地讲革命理论,也没有高谈阔论式的训导,而是围绕天文地理、历史发展、现实问题展开漫谈。

毛主席对天文的兴趣引起了大家的注意,他随口提及北斗七星的方位和传统文化中的象征意义,还讲到了不同历史时期人类对星空的认识。他将天文学与中国的农耕文化联系起来,说得生动有趣,引来不少人的点头称赞。接着,他转到地理的话题,从中国的山川河流谈到世界地理格局。他讲述了黄河与长江的形成过程,以及这些地理环境对中国农业文明的深远影响。这些话题看似与革命无关,但毛主席通过对自然和历史的观察,揭示出一种更深层次的思考:环境如何塑造了一个国家的命运。

在世态人情方面,毛主席的见解更是发人深省。他讲到普通百姓的生活,谈到农村与城市的差距,用朴实的语言描述社会底层的痛苦与希望。他提到,只有真正了解人民的需求,革命才能找到正确的方向。他的讲述没有任何艰涩难懂的理论,却直击人心。毛主席对每一个问题的分析既有历史纵深,又能落到实际。

在交流中,毛主席并没有回避一些实际问题。他讲到抗战时期物资匮乏的困境,以及如何在艰难条件下保持革命队伍的凝聚力。他还提到延安在文化工作上的成绩,鼓励文艺工作者们通过文学和艺术为革命服务。他将文艺比作人民的“武器”,认为文艺能够唤起民众的觉醒,鼓励士气,推动革命事业的发展。

整个下午,毛主席的谈话贯穿始终。他的话题跨越历史、地理、社会、文化等多个领域,随意而自然。他没有刻意强调马列主义的理论,却在每一个问题的剖析中体现了马克思主义的立场和方法。他的见解透彻而实用,举例具体而贴切,总能在最平常的事物中找到更深层次的意义。

时间在这样的交流中悄然流逝,从中午到傍晚,大家几乎忘记了疲惫。当座谈结束时,毛主席还热情地送他们离开。那一天的经历深深印在了严文井的记忆中,他后来多次在文章中提到这次座谈,称谈完以后为毛主席去死都愿意,并称之为一生中最重要的时刻之一。

从童话到报告文学的创作之路

严文井第一次写童话是在他到延安两年之后。他认为当前的斗争和工作都是为了下一代,正是为了那些还未完全理解革命意义的孩子们。他想通过文学的形式,特别是童话这种容易被孩子们接受的方式,将自己的感受与愿望表达出来。

于是,他开始动笔,一口气写下了9篇童话。这些作品并不是单纯的幻想故事,而是将现实中孩子们的悲惨遭遇融入其中,同时描绘出对未来美好生活的向往。这些童话后来被汇集成了他的第一部童话集《南南和胡子伯伯》。这部作品于1941年在桂林出版,成为严文井创作道路上的重要标志。

《南南和胡子伯伯》中的故事多以孩子的视角展开,既有他们在社会动荡中所经历的痛苦,也有他们对美好未来的热切期待。书中的每一篇童话,都带有严文井对现实的观察和对孩子们命运的关注。

1941年之后,严文井的创作并没有停歇。他逐渐将目光从童话转向小说,并尝试通过不同的文学形式来表达对社会的反思与批判。1944年,他完成了长篇小说《一个人的烦恼》。这部小说是他对小资产阶级知识分子的批判性描写,集中揭示了他们的软弱和个人主义思想。

抗战胜利后,严文井随解放大军北上,来到了东北。1945年,他开始担任《东北日报》的副总编辑兼副刊部主任。在这里,他的创作方向发生了进一步的转变。随着土地改革的深入推进,严文井开始关注农村社会的变化。他用手中的笔记录下农民的真实故事,以文学的形式再现土地改革的过程。他创作了报告文学《一个农民的真实故事》,以一位普通农民的经历为线索,描绘了农民从旧社会的压迫中解放出来的过程。

1951年,严文井奉调北京,开始担任中共中央宣传部文艺处副处长。这一年,中国刚刚经历了解放初期的各种艰难与建设,文艺作为意识形态的重要阵地,成为党中央高度重视的领域。从1953年起,严文井在中国作家协会开始了新的工作,先后担任党组副书记、书记处书记等职。

延安的意义与后世的回忆

毛主席的魅力确实很大,华侨领袖陈嘉庚对此深有感触。1940年5月31日,陈嘉庚抵达延安,这是他长途跋涉后到达中国抗战中心的一次重要访问。在延安的九天里,他与毛主席进行了多次深入交谈。

在延安,毛主席与陈嘉庚的交谈并没有太多正式的仪式,而是以一种平易近人的方式展开。毛主席以随和的态度与陈嘉庚谈论抗战局势、国际形势和延安的现状。他对国内外问题的分析既全面又透彻,特别是对抗战形势的把握尤为精准。毛主席详细地向陈嘉庚解释了中国共产党在抗战中的战略,如何通过灵活的游击战和广泛的群众动员来对抗日军的强大军事力量。

毛主席谈到中国共产党与国民党抗战策略的差异时,着重分析了为什么延安能成为全国抗战的中心。他将延安的成功归功于人民的支持和共产党清廉高效的领导作风。他还向陈嘉庚讲述了延安如何克服资源匮乏的困境,通过自力更生解决粮食、物资和医疗等问题。

6月8日,陈嘉庚离开延安时,带着满腔的感动和敬佩。他将自己在延安的所见所闻铭记在心,尤其是与毛主席的交谈内容。他冒着巨大的风险,在返回后向世界各界广泛宣传延安的情况。他公开发表了“中国的希望在延安”这一振聋发聩的宣言,向华侨和世界其他国家传递了延安的真实面貌。

参考资料:[1]胡德培.把自己的心奉献给他人——记作家兼编辑家的严文井[J].编辑之友,1986(4):45-47

杨祺

中华民族的大救星……

他山石看本质

想想聚集在毛主席身边的战友、朋友,以及毛主席斗争过的敌人,多少牛人,他们都是从心底佩服毛主席的。 回头再看看今天批毛主席、酸毛主席的,都是些片面无知、偏执的所谓人才。 拥护主席、维护主席,他是我们中国人民的大救星!