普请钁地次,忽有一僧闻鼓鸣,举起钁头,大笑便归。师曰:“俊哉!此是观音入理之门。”师归院,乃唤其僧问:“适来见甚么道理,便恁么?”曰:“适来肚饥,闻鼓声,归吃饭。”师乃笑。

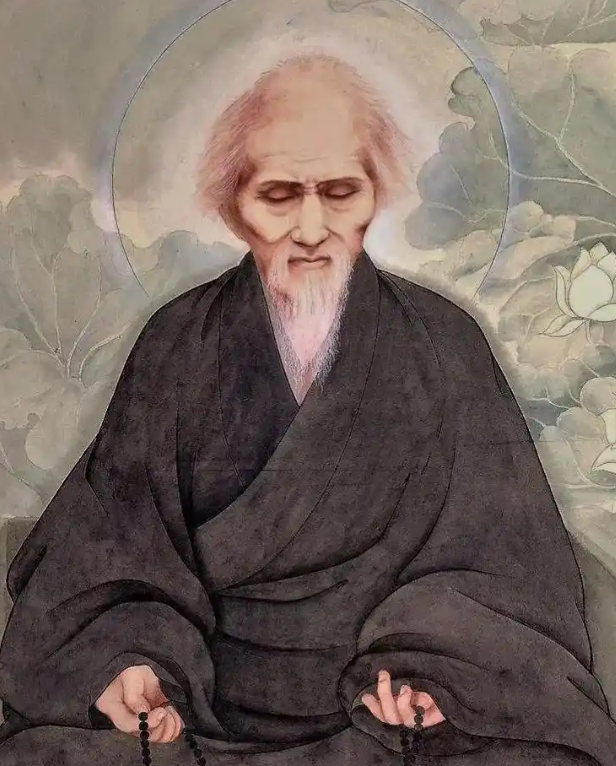

——《五灯会元》第三卷 百丈怀海禅师

白话直译:

白话直译:一日,僧人们于田间一同劳作。中午时分,一阵“咚咚咚”的鼓声自寺庙悠悠传来,有位僧人闻此鼓声,旋即扛起锄头,开怀大笑地归去了。

百丈怀海目睹僧人的此番行径,不禁赞叹道:“妙极!诸位可见否,这就是闻声悟道啊!”

在返回庙里之后,百丈怀海便将方才闻声而归的僧人召来问话:“就在适才鼓声响起之时,你领悟到了何种道理,致使你有那般举止?”

僧人说道:“哪有什么道理可言,方才恰好腹内饥饿,听闻开饭的鼓声,便赶忙跑回来吃饭了!”

百丈怀海闻其这般言语,甚感欣慰。

鉴赏评说:

鉴赏评说:“闻鼓而归”的故事不禁使我忆起儿时,上课的铃声是那般不容违逆,吃了半截的冰棍、转得正欢的陀螺、激战正酣的军棋等等,所有这一切都在铃声的召唤下骤然停止。

家住农村之时,山坡上散养的鸡群,只要听闻我敲击铁盆的声音,便争先恐后地奔至跟前,望着我手里端着的盆子,只因它们知晓这声音意味着“加餐”。

众生皆具佛性,无需四处寻觅,于生活之中,处处皆存。只不过硬要把这些自然而然说成“佛性”,就有造作、说教之嫌。说“无为”,即成“有为”。

“百姓日用而不知”,不知个什么呢?就是这个自然而然。

昨晚,正好在纪录频道看到这样的画面:

“森林里,大雨过后,小动物们行动迟缓,于是一只幼鼠成了巨人蜈蚣的盘中餐。而不一会儿,巨人蜈蚣又被花蛇整个吞下。”

自然界食物链上的每一个节点,既是猎手又是猎物,而且所有捕猎的方式都是生吞活剥。没有谁是残 忍的,也没有谁是可怜的。

在人类世界就不一样了,事事都有分别。就算死亡,都还分成了“正常死亡”和“非正常死亡”。那这样来看,自然界的小动物们岂不是都成了“非正常死 亡”了?

其实没有哪种是不正常的,“存在即为合理”。

没有谁需要保护,本来就没有不自然,没有不和谐,一切存在都是“刚刚好”!所有的“不”,都是因为“有”而产生。

“天地不仁,以万物为刍狗”是天地的本来面目,“圣人不仁,以百姓为刍狗”是圣人的本来面目。圣人没有刻意。

修佛悟道之人,多看看《动物世界》这种节目是有益的,这样可以减少“圣母心”。慈悲不是一定要如何帮助谁,而是要平等、从容的看待一切。

但要做到平等,首先就得看清自己。人不是什么万物主宰,也仅仅是大自然的其中一员。你也不是高人一等或矮人半截,与“我”并无二致。佛陀说:“天上天下,唯我独尊”。

人类虽然站在食物链的顶端,但仍然摆脱不了被“生吞活剥”的命运,不是被自己,就是被自然。

如何才能看清自己呢?这就是禅师们终其一生在实践的东西:见众生,即见自己。

自己不是独立自性而存在的,就在“道”中,就在自然里。你所“觉知”的一切,就是自己。觉知自己的途径众多,“色声香味触法”皆可,“八万四千法门”都行。

禅宗历史中闻声而悟的例子有很多,就如这则故事中的僧人,还有香严智闲禅师听到瓦片击中竹子的声音而开悟,虚云老和尚听到杯子坠地的声音而开悟等等。

无论是铃声、鼓声、风声、敲击声,乃至天地间的一切声音都有“全提正令”的功效,关键在于听声的你,是否在声音之中见到自己。

是谁在听这声响呢?这有什么道理好跟别人说的!

这是自己的事,过来人自然懂,没有亲身体会的人,说再多也无济于事。

不管是闻鼓而归的僧人,还是勘验僧人的百丈怀海,他们最后都是以“笑”来回应当下的,或许“笑”正是对心领神会的一种表达吧!