公元848年(唐宣宗大中二年),张议潮在沙州(州治敦煌)发动起义,驱逐吐蕃守将论恐热。自从安史之乱后,吐蕃趁唐军内撤,逐步占据河西、安西等处。公元781年(宪宗建中二年)沙州陷落,至张议潮起义,吐蕃已控制河西六十余年。

张议潮之所以成功驱逐盘踞此地数十年的吐蕃势力,原因主要有二。其一,吐蕃在赞普朗达玛遇刺后内乱,河西地区的吐蕃势力则主要分为论恐热和尚婢婢两派,相互攻伐不休;其二,吐蕃统治者压迫河西汉人百姓,当地民众早有归唐之心。《新五代史·四夷附录》载,唐文宗时,朝廷遣使至西域,河西百姓提出“皇帝犹念陷蕃人民否”之问,民心归唐之切可见一斑。

因此,为稳固河西,收服人心,张议潮需获得其地位的合法性,而合法性的来源,只能是长安唐廷。在起义三年后,公元851年(大中五年),张议潮遣使入京,求封河西节度使,但唐宣宗未允,反而设立归义军。861年(懿宗咸通二年),张议潮攻克凉州,基本收复昔日河西节度使辖境,然而唐懿宗同样拒绝了张议潮对河西节度使之求封,而是另设凉州节度使,由张议潮兼任,867年张议潮被迫入京为质后,唐廷加紧了对凉州的控制。

由上文可知,宣宗和懿宗两代皇帝对张议潮及其家族极为猜忌。从“归义军”这一军号也可看出,在唐廷心目中,张议潮等人可等同于归化蛮族。而唐廷这种态度,极不利于张氏在河西树立威望,无奈之下,张议潮只能利用信息差,对内自称河西节度使,以表示其对河西地区统治的合法性。

敦煌莫高窟第156窟为张氏家族所修,其中《张议潮统军出行图》是为张议潮收复凉州庆功而绘,图中题跋即称张议潮为河西节度使,而没有出现被张氏嫌弃至极的“归义军”字样。

然而,在自家辖境自抬身价并不是个长久之计,张议潮得不到唐朝官方的认可,遂转变方向,从出身郡望上作文章。

在归义军遗留的各处记录中,张议潮家族共有三种不同的郡望:敦煌、清河与南阳。其中,张议潮和敦煌当地士人常称敦煌张氏,张议潮本人亦常自称清河张氏,而张议潮之侄张淮深接任后,南阳张氏渐成统一说法。

张议潮出身敦煌大族,家中世代担任州职,吐蕃攻陷河西后,张氏家族地位更是在当地汉人中首屈一指,张议潮与其父张谦逸都曾在吐蕃统治下任官。由此可见,张议潮出身于豪族,但从张氏家族统治河西后攀附郡望来看,或许是兴盛了几代的地方强宗,但是尚与真正的士族相差甚远。

对于偏重军事的节度使而言,士族身份也同样重要。作为一种使职差遣,节度使在本质上是朝廷派出的临时官员,故而不存在品级。而节度使通常是大人物,不能没有品秩,因此非正式官员出身的节度使,会加上检校官(即名义上的尚书、三师三公等官)以确定品级,享受待遇,同时根据郡望授予爵位。

张议潮得不到梦寐以求的河西节度使名号,但如果能拥有士族身份,也能在爵位上弥补不足。作为地方豪族,张议潮急需提升家族出身,从而获得朝廷赐爵,以此作为其地位的合法性证明。张氏在短期内接连号称敦煌、清河、南阳三郡望,背后或许是张议潮等人提升身份的不懈尝试。

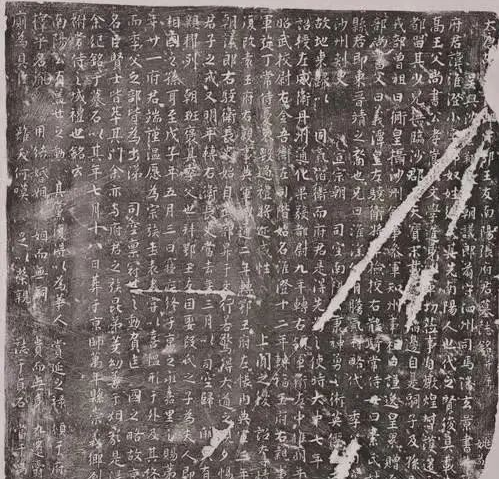

在近年出土的张淮澄(张议潮之侄,张淮深之弟)墓志中,张氏郡望为南阳,并有较清晰详细的世系。墓志中张氏家族可追溯至张孝嵩,之后几代分别是张衕(衕,通“同”)、张谦逸,以及张议潮、张议潭兄弟。而张议潮最终也在入京为质后获得了南阳郡开国公这一爵位。

张淮澄墓志拓片

显然,至张淮深时,对南阳郡望的攀附已经完成。至于张氏选择南阳郡望的原因,可能有以下两点:其一,清河张氏与敦煌张氏向来属于名门,难于攀附;其二,开元年间南阳人张孝嵩赴任北庭都护途中,曾在沙州短暂停留,张淮深等人可借此建构世系。

虽然张淮澄墓志中叙述了清晰的世系,但此世系可信度存疑。首先,张淮澄墓志中称张孝嵩曾任敦煌都护,离任时留少子在此驻守,天宝后因吐蕃入侵留居于此。而根据史料记载,张孝嵩并未在敦煌作过多停留,也无须留儿子驻守。他途经敦煌是为赴任北庭都护,后又转任安西副都护,最终到太原任府尹、河东节度使等职。

其次,迄今为止学者暂未发现有关于张衕的其他文字记载,而张氏在吐蕃统治期间世代为官,张谦逸、张议潮等人皆有文字记录留存,故而不能排除此世系有人为攀附的可能。

为证明张氏出自南阳,也为了在河西地区增强威望,归义军大肆宣传张孝嵩在敦煌的传奇经历,其中最著名的便是玉女泉斩龙。在此故事中,蛟龙肆虐引得洪涝不断,张孝嵩假借祭祀,埋伏人手,将龙骗出斩下其头,是凭智谋为百姓谋福利的英雄。经此宣传,张孝嵩与敦煌之间被人为地联系起来,而张议潮家族也拥有了一位颇具神话色彩的祖先。

张议潮家族的此种做法,在北朝以来其实并不鲜见。例如,隋唐两朝皇室都出自曾影响政局多年的关陇贵族,分别号称弘农杨氏和陇西李氏,然而关陇贵族核心圈中的汉人,多是出自北魏六镇的下层军士。陈寅恪在《唐代政治史述论稿》中已论证李唐皇室先祖并非出自陇西;唐长孺等学者认为弘农杨氏后人自北魏后已不可辨,故而隋帝亦极可能是假冒郡望。

张氏归义军从建立到鼎盛,以及中期的内乱衰微,都伴随着唐廷深重的疑心与戒备。对于郡望的攀附和利用,实则是张议潮等人稳定河西地区之需要,也是其失去朝廷支持这一困局的表现。面对着回鹘、吐蕃、嗢末等部族不时地侵袭和朝廷或明或暗的干扰,张议潮家族坚守疆土,安定地方,振兴文教,不论其是否出身名门,都值得为后世所尊敬。

参考文献

王庆卫:《新出唐代张淮澄墓志所见归义军史事考》,《敦煌学辑刊》2017年第1期,第12-21页。

荣新江:《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》,上海:上海古籍出版社,1996 年。

仇鹿鸣:《制作郡望:中古南阳张氏的形成》,《历史研究》2016 年第3 期,第21-39 页。

李军:《晚唐凉州节度使考》,《敦煌研究》2007年第6期,第71-79页。

赵红、高启安:《张孝嵩斩龙传说历史背景研究》,《敦煌研究》2004年第2期,第63-65页。