最近,有多篇文章引起大家的关注:财联社2024年12月16日发表的《人民日报评论:“远洋捕捞”式违规执法的黑手必须斩断》;第一财经于2024年12月17日发表的《国务院关注罚没收入异常增长、大量异地执法,要求审查核实》;环球网2024年12月20日发表的《中央态度鲜明:对逐利执法说不!》。这些文章都讲了今年非税收入(包括罚没款在内)快速增长的问题。

罚没收入是非税收入的重要来源,包括执法机关收缴的罚款、没收款、赃款、没收物资及变价款,具体涉及公安、交通、税务、法院、市场监管等执法部门。据报道,财政部数据显示,今年前十一个月,罚没等非税收入快速增长,非税收入达3.7万亿元,同比增长17%。其中,10月、11月非税收入增速均在40%左右。

罚没收入的快速增长,根据《国务院关注罚没收入异常增长、大量异地执法,要求审查核实》报道看,一是当年有大案要案结案,法院判决没收上缴国库的增加;二是公安罚没收入增加。

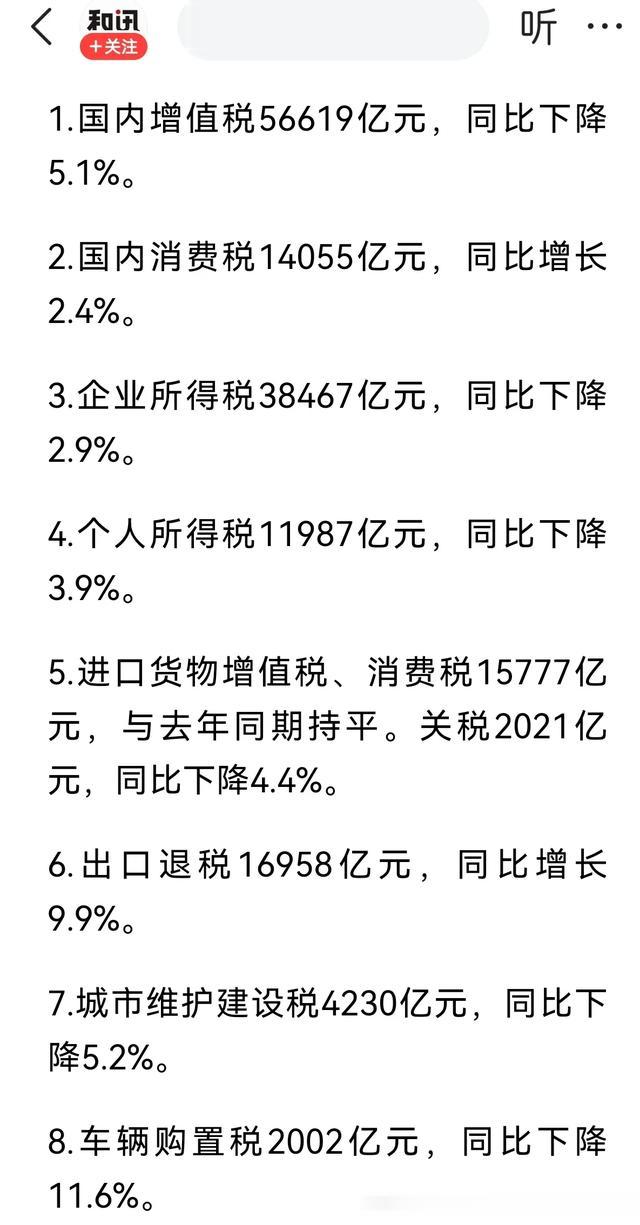

据“和讯网”报道,财政部公布2024年1-10月税收收入同比下降4.5%,非税收入同比增长15.3%,其中增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、关税城市维护建设税、车辆购置税、印花税、资源税等都在不同程度的下降。

据了解,公安、法院、市场监管等执法部门的财政拨款,大多是同级财政保障。一个地方财政的可支配收入主要来源于税收,税收下降,相关行政部门的运转保障就成为问题。

据了解,有的地方行政部门连工资都不能按时发放,旅差费几个月都报不了账,那怎么办呢?需要保运转、保工资,就可能出现执法部门逐利执法的现象。

罚没收入作为财政非税收入的重要来源,也就有可能作为本部门保运转经费的重要来源,可能出现依法创收的案件多办,不能创收的案件就少办,执法办案就可能存在趋向性,如交通违法罚款、网络赌博、税收罚款等。所以,从这个角度上讲,税收下降,保障不力,可能需要非税收入的上升来填补税收下降的空缺。

非税收入要上升,执法部门就可能会加大处罚力度,过度处罚,甚至不惜“远洋捕捞”,这就可能会导致整个营商环境的破坏;营商环境破坏了,又可能会导致税收的下降,形成恶性循环。

罚没收入关系到公司企业、老百姓的切身利益,涉及公司能否健康发展,只有营造一个好的营商环境,才能更好的促进经济发展,解决就业难的问题,也才能更好的促进社会的和谐。

逐利执法是杀鸡取卵的表现,要逃离“逐利执法”的怪圈,切实保护公司企业和老百姓的合法权益,小编有四点建议:

一是有关部门加强监督,尽量减少或者避免政府部门逐利执法的行为发生,一旦发现及时纠正,并追究有关人员的责任。

二是执法部门要加强内部的执法规范,尤其是那种“远洋捕捞”的执法行为必须禁止,向过度执法行为说不。

三是发挥社会监督,发现“远洋捕捞”的行为,及时向有关部门举报,监督部门公开设置举报电话。

四是行政部门尽量降低行政成本,减少不必要的开支,如生活招待费、会议费、办公费、车船费等,把有限的经费用在刀刃上,确保行政机关的正常运转。

你对逐利执法如何看,可在评论区分享。

(图源网络,侵删)