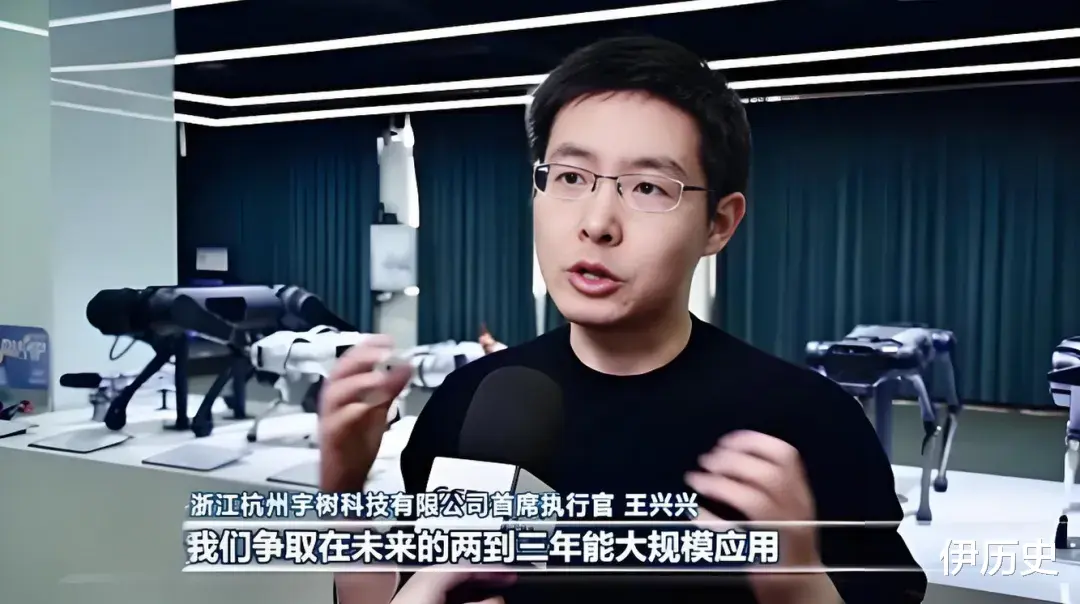

2025年2月17日,一场超高规格的民营企业座谈会引发全网震动。华为任正非、比亚迪王传福、小米雷军、阿里巴巴马云……这些叱咤风云的商界大佬齐聚一堂。而坐在他们身旁的,却是一张戴着黑框眼镜年轻得让人惊讶的面孔——宇树科技创始人王兴兴。这位1990年出生的宁波小伙,这位与商业教父们平起平坐的年轻人,成了全场唯一一个90后企业家。

这场座谈会后,互联网掀起惊涛骇浪,让许多人直呼“魔幻”:一个高考英语不及格、考研被浙大淘汰的“学渣”,一个曾被老师断言“难有出息”的普通孩子,怎么就成了座谈会上的拥趸?

更令人震撼的是,他创立的宇树科技,用不到十年时间,将全球四足机器人市场70%的份额收入囊中,把波士顿动力等国际巨头逼得节节败退。马斯克为他点赞,黄仁勋邀他共餐,连美国军方都在研究他的产品。

这个曾经的“差生”,如今竟与任正非、黄仁勋等科技巨头推杯换盏谈笑风生。很多人都在疑惑,这个名不见经传的90后小伙子究竟凭什么改写了全球的科技版图?

一、被英语拖垮的“小镇做题家”

1980年代出生的孩子,大多听过老师那句“学好数理化,走遍天下都不怕”。但对宁波余姚少年王兴兴而言,这句话更像一种诅咒——他的数理化天赋有多耀眼,英语成绩就有多惨烈。

初中三年,他的英语试卷上永远爬满红叉。家长会上,老师当众对他母亲说:“这孩子有点笨。”高中三年,他在150分的英语卷上从未突破90分,最差时只考了40分。

这个偏科到极致的少年,成了教育体系里的“异类”。当同龄人疯狂刷题时,他躲在房间里拆解收音机、组装航模。一把生锈的钢锯,几块废弃的铝合金,就能让他沉浸整个下午。

2006年中考,他因英语拖累险些无缘高中;2009年高考,他勉强考入浙江理工大学机电专业。在遍地985、211的机器人行业,这所“双非”院校的学历,日后成了他简历上最不起眼的注脚。

二、200元撬动的命运齿轮

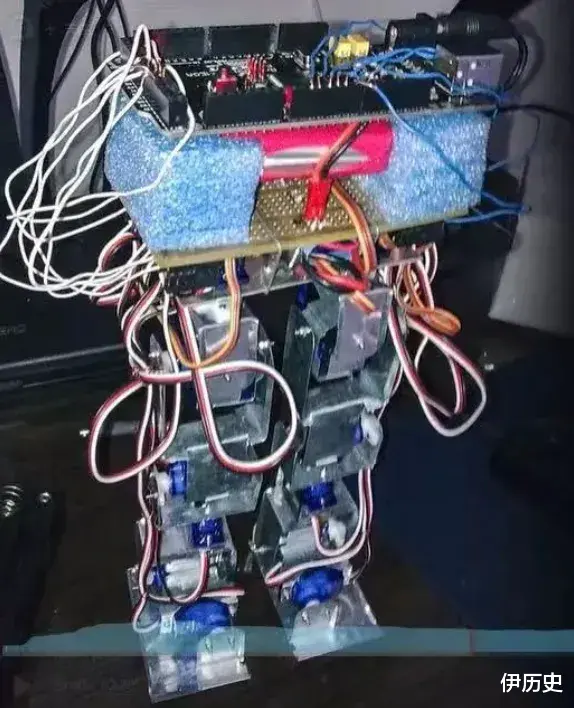

大学宿舍成了王兴兴的“秘密基地”。当室友们忙着恋爱、打游戏时,这个沉默寡言的男生,用200元成本造出了人生第一台双足机器人——14个舵机驱动的“铁疙瘩”虽然笨拙,却能完成基础行走动作。

教授们震惊了:这个连四级都考不过的学生,竟在机械设计上展现出惊人天赋。更令人咋舌的是,他大二就申请了“多自由度力反馈装置”专利,研二时独立研发出全球首款低成本电驱四足机器人XDog。

2016年,一段机器狗视频意外走红海外。《纽约时报》惊叹:“中国学生用十分之一成本,实现了波士顿动力20年的成果!”投资人的电话蜂拥而至,大疆创始人汪滔亲自抛出橄榄枝。

但在深圳待了两个月后,王兴兴选择辞职。他带着8万元比赛奖金回到杭州,在滨江区租下一间车库。门口挂着的“宇树科技”招牌,漆还没干透。

三、用“菜市场逻辑”颠覆行业

机器人行业向来信奉“技术至上”。波士顿动力坚持液压路线,日本公司押注精密减速器,欧美巨头沉迷于实验室炫技。而王兴兴,这个菜市场里长大的宁波人,却悟出一套“接地气”的商业哲学。

第一招:把机器人当白菜卖:当同行把四足机器人定价百万时,他抡起“价格屠刀”:2017年Laikago定价30万,2021年Go1直接砍到1.6万,2024年G1人形机器人更是杀到9.9万。网友戏称:“波士顿动力造的是劳斯莱斯,宇树生产的是五菱宏光。”

第二招:开源策略降维打击:他公开机器人控制代码,鼓励用户二次开发。美国极客买来改装成“巡逻犬”,日本宅男把它变成“电子宠物”,中东土豪甚至装上机枪搞军事测试。这种“放水养鱼”的策略,让宇树迅速构建起全球开发者生态。

第三招:场景暴力破解技术:冬奥会开幕式上,109只“机器虎”跳出整齐舞步;杭州亚运赛场,机器狗化身“铁饼搬运工”;春晚舞台,人形机器人扭起东北大秧歌。王兴兴深谙一个道理:再酷炫的技术,也要用最土味的方式让老百姓看懂。

四、与马斯克“隔空对决”

2024年底,一段视频引爆全球科技圈:

宇树B2-W机器狗载着成年男子翻越乱石滩,完成高空旋转、激流勇进等高难度动作。马斯克连夜转发:“未来战争属于机器人大军!”五角大楼悄悄采购测试,TikTok博主用它送外卖,宠物医院定制“机器导盲犬”。

而王兴兴的终极目标,藏在2025年CES展台的角落——身高1.8米的H1人形机器人。这个能后空翻、打太极的“钢铁侠”,成本不到特斯拉Optimus的十分之一。

“波士顿动力研究机器人是为了炫技,我们是为了让每个家庭都用得起。”面对外媒质疑,他笑着抛出“宁波式”比喻:“就像当年手机从奢侈品变成日用品,机器人迟早要走进菜市场。”

五、藏在细节里的“中国密码”

翻开宇树的融资名单,红杉、深创投、美团、中信证券等顶级机构赫然在列。但王兴兴最感激的,却是杭州滨江区政府。

创业初期,政府送来50万元“雏鹰计划”补贴;产品测试,开放亚运场馆当试验场;人才短缺,组织高校“定制化”培养工程师。用他的话说:“这里能把PPT变成产品,把车库公司养成独角兽。”

这种“保姆式”创新生态,正在长三角遍地开花。从合肥的“芯屏汽合”到苏州的生物医药,从杭州的“数字铁军”到宁波的“单项冠军”,地方政府不再盲目追逐风口,而是深耕产业链“针尖领域”。

正如王兴兴在母校演讲时所说:“中国最擅长的,是把高科技做成‘白菜价’。这不是内卷,而是给世界提供第二种选择。”

六、当“学渣”撕掉标签之后

2025年元宵节,王兴兴回宁波参加中学母校典礼。台下坐着全省奥赛冠军、清华保送生,而他作为“杰出校友”致辞:“我曾经是老师眼里的差生,但这个世界不止一种答案。有人用分数丈量成功,有人用代码重构现实。”

这番话,揭开了中国制造崛起的深层逻辑:

当教育体系还在用“木桶理论”筛选人才时,浙江小镇的车间里,安徽县城的实验室里,广东城中村的电脑前,无数个“偏科生”正用单点突破撕开产业裂缝。他们或许不懂莎士比亚,却能设计出吊打西门子的伺服电机;他们背不出托福词汇,却能用开源代码改变全球游戏规则。

从大疆汪滔到蔚来李斌,从药明康德李革到深度求索梁文锋,这群“非典型学霸”正在证明:创新的火种,往往诞生在标准答案之外。

尾声:牌桌下的中国功夫

座谈会结束后,有记者追问王兴兴:“你觉得自己凭什么能坐在这里?”他想了想说:“因为中国人最懂四个字——量大管饱。”

看似玩笑的回答,藏着最硬的真相:

当西方巨头沉迷于“技术霸权”时,中国工程师把实验室成果搬进菜市场;当国际大牌用专利筑起高墙时,长三角工厂把成本砍到“地板价”;当某些国家大搞“脱钩断链”时,杭州政府默默给创业者递上第一笔启动资金。

这种“农村包围城市”的智慧,这种“把高科技干成劳动密集型”的魄力,这种“用规模碾压精度”的野路子,正是中国制造横扫全球的终极密码。

历史总是惊人相似。二十年前,没人相信大疆能颠覆全球无人机格局;十年前,字节跳动用算法重构内容生态被视为天方夜谭。今天,当宇树机器狗在泰山之巅负重攀登,当人形机器人在春晚舞台翻转腾挪时,我们或许正在见证新王的加冕。

这个浙大落榜生的故事,最终还是超越了商业成败的范畴。它昭示着一个朴素的真理:在技术平权的时代,真正的创新从不诞生于庙堂之上,而来自那些在边缘地带野蛮生长的"科技游侠"。他们用代码重构世界,用硬核打破偏见,最终在旧秩序的废墟上,树立起属于新生代的丰碑。

历史的聚光灯打在2025年的中国制造业舞台,照见的不仅是王兴兴一个人的逆袭剧本。当这个曾因英语不及格被浙大拒之门外的"偏科生",带着全球首款十万元级人形机器人站上世界科技峰会;当杭州萧山工厂里"90后"工程师们用自研电机组装出比特斯拉Optimus更敏捷的机械臂;当中国四足机器人横扫亚马逊仓库、英伟达实验室甚至五角大楼测试场——我们看到的,是一代人踩着国家制造业升级的跳板,在全球科技版图上完成惊险跨越。

这个宁波小镇青年的故事,恰似中国硬科技突围的微缩史诗:在"工程师红利"喷发的年代,在"新质生产力"写入国策的节点,在长三角完备产业链的沃土中,那些曾被标准化教育筛掉的"异类",正用烙着中国印记的原始创新,将西方百年工业文明的游戏规则撕开裂缝。这不是简单的个人奋斗传奇,而是一个国家在时代转折点上,用制度包容喂养创新野性,用场景优势催化技术裂变,最终让曾经的"漏网之鱼"成长为掀翻牌桌的"深海巨鲸"。

当王兴兴在座谈会上与任正非比邻而坐,两代企业家的目光穿越三十载光阴在此交汇:前者用交换机撕开通信霸权的铁幕,后者用机器狗踏平智能时代的藩篱。这场跨越世纪的接力,标注的不仅是商业文明的迭代刻度,更是一个古老文明在科技革命中重获定义权的历史性转身。此刻,杭州实验室里闪烁的示波器曲线,正勾勒出属于中国创新的星辰大海。

欢迎“转发”、“评论”、“关注”我哟!