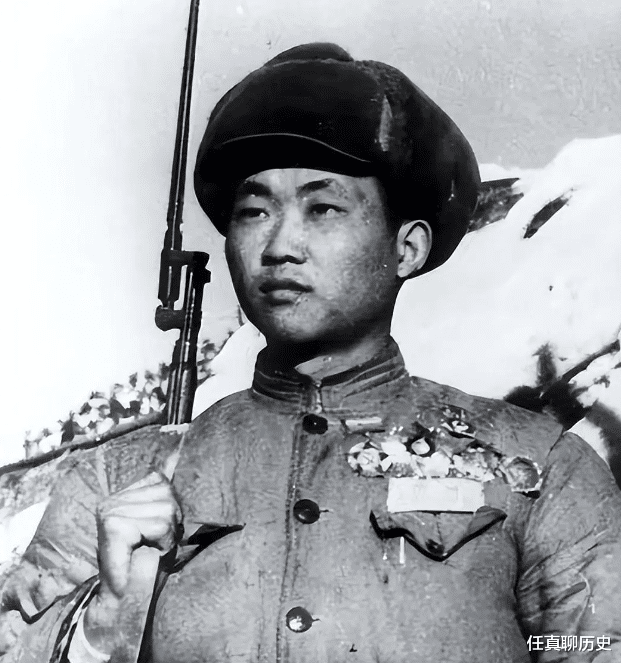

1952年11月5日的上甘岭,597.9高地的岩石被炮火烤得发烫。19岁的志愿军第12军31师91团新兵胡修道趴在坑道口,手指抠进焦土里数着远处的照明弹——这是美军发起冲锋的前兆。他身边的弹药箱上放着半块压缩饼干,爬满蚂蚁的缝隙里还能看见"华东军区制"的字样。

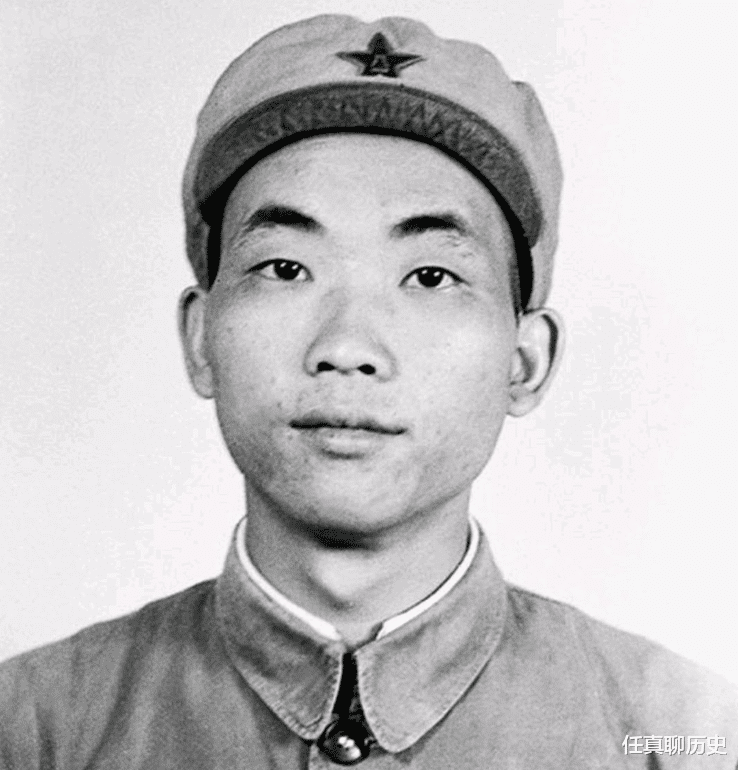

坑道深处传来金属碰撞声,班长李锋猫着腰钻过来,把两枚反坦克手雷塞进胡修道怀里:"九号阵地的观察哨被打掉了,你和滕土生守东北角。"这个参军才三个月的新兵还没答话,头顶突然传来尖啸声。李锋猛地将他扑倒在地,整条坑道在重磅航空炸弹的冲击波中剧烈摇晃,泥沙簌簌落在他们后背。

炮击停止后,胡修道抖落身上的碎石,发现班长右手小指被弹片削去半截。李锋却像没事人似的,用牙齿撕开急救包纱布:"看见那片反斜面的断崖没?等会敌人上来,先用手榴弹砸,等他们往崖下躲再扔爆破筒。"

晨雾散尽时,美军两个连的兵力在四辆坦克掩护下开始攀爬。胡修道看着钢盔在阳光下连成闪动的光点,掌心沁出的汗液浸湿了手榴弹木柄。当第一个美军踩响阵地前的诡雷,滕土生猛地拉响埋在碎石堆里的炸药包。爆轰声中,二十多个敌人像碎布片般被抛向空中。

"打!"李锋的吼声未落,胡修道已经甩出三颗手榴弹。这个来自四川金堂的农家子弟有着惊人的投掷天赋,他总能算准手榴弹七秒的引信时间,让爆炸发生在敌军头顶。几个美军刚躲过第一轮弹雨,又被滕土生用转盘机枪压得抬不起头。

坦克炮塔开始转动,胡修道抓起爆破筒正要跃出掩体,却被李锋按住肩膀:"让老崔他们来!"只见三名带着炸药包的老兵顺着交通壕迂回到侧翼,最前面的战士在距离坦克十米处突然加速,纵身滚入履带间隙。冲天而起的火光中,领头的潘兴坦克燃成火球。

战斗间隙,胡修道发现滕土生的机枪枪管已经打红变形。他把自己水壶里最后一口水浇在枪身上,白雾腾起时金属扭曲的吱嘎声让人牙酸。这时东南方阵地突然传来密集交火声,李锋抓起冲锋枪:"小胡守在这,其他人跟我支援三号阵地!"

这个决定让胡修道的人生轨迹发生剧变。二十分钟后,当他看到卫生员抬着浑身是血的李锋撤回坑道,才得知增援小组遭遇凝固汽油弹袭击。班长弥留之际攥着他的手腕,指甲几乎掐进肉里:"守住...守住..."

正午的阳光刺得人睁不开眼,胡修道把七支冲锋枪在掩体前一字排开。美军改变了战术,采用波浪式冲锋:每波三十人,间隔不过二十秒。他先是用手榴弹打乱第一波队形,接着用冲锋枪扫射第二波,当第三波敌人逼近到二十米时,突然抓起爆破筒跃出工事。

这个不要命的举动把美军吓了一跳。胡修道在狂奔中拉响引信,爆破筒在空中划出抛物线,正好落在第四波敌群中间。气浪将他掀翻在地的同时,也把美军精心组织的进攻序列彻底撕碎。

夕阳西下时,597.9高地东北角只剩胡修道一个活人。他的右耳被震得失聪,军装前襟糊着不知是谁的血。美军发动了全天第二十一次冲锋,这次他们学聪明了,分散成小股从多个方向逼近。

胡修道解开所有手榴弹的保险盖,用绑腿把它们串联成集束手雷。当第一个美军跳进战壕的瞬间,他拉燃引信将整捆手雷抛向空中。破片如天女散花般洒落,正在攀爬的敌人惨叫着滚下山坡。这次爆炸也彻底震塌了掩体,将他埋在碎石堆里。

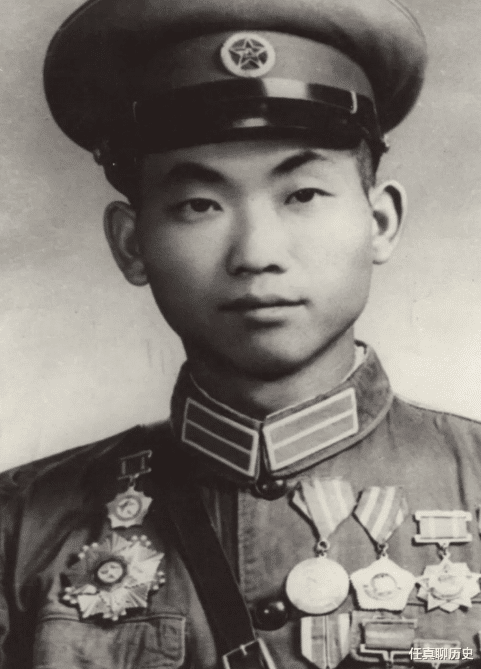

深夜的月光下,浑身是伤的胡修道从废墟里爬出。他摸索着找到半截铅笔,在烧焦的笔记本上记录:"11月5日,击退进攻21次,毙敌280余人。"这时他才发现左手食指骨折了,肿胀的关节已经无法弯曲。

后来战地记者采访他时,这个满脸硝烟的新兵只是不停重复:"是班长教我的,敌人怕手榴弹空爆。"阵地上被找到的283枚手榴弹拉环和17支打废的冲锋枪枪管,如今静静躺在北京军事博物馆的展柜里。