宋真宗赵恒在大中祥符元年,即公元1018年,进行了泰山祭天仪式,这标志着中国封建史上帝王封禅活动的终结。自此以后,近千年间未有皇帝再行此礼。这一局面的出现,既与宋真宗封禅产生的不良影响有关,也受到当时政治文化、社会思潮及实际环境变迁的深刻影响。以下从不同角度探讨其原因:

一、宋真宗泰山祭天的不良影响:庄严尽失及其后世评判宋真宗举行的泰山封禅活动,成为了一个反面教材。原本庄严神圣的仪式,因其行为的不当,导致了神圣性的严重受损。在历史的长河中,这一事件引发了广泛的讨论与评价。封禅本为古代帝王祭祀天地、宣告功绩的隆重典礼,象征着君权神授与国家的昌盛。然而,宋真宗此举却显得颇为草率与功利,缺乏必要的准备与充分的理由。他的封禅之行,非但没有彰显国家的强盛与帝王的圣明,反而因其种种不妥之处,让人们开始质疑这一传统仪式的意义与价值。后世史学家在回顾此事时,多持批评态度。他们认为,宋真宗的封禅之举,不仅是对神圣仪式的亵渎,更是对国家资源的浪费。此举非但没有为国家带来福祉,反而在一定程度上损害了国家的形象与威严。因此,宋真宗的封禅活动,成为了历史上一个值得深思与反思的负面案例。

1. 成就欠缺且具有荒诞性质

宋真宗决定举行封禅大典的主要原因,是为了掩盖澶渊之盟所带来的尴尬。公元1005年,宋辽两国达成澶渊之盟后,大臣王钦若引用古语“被迫签订的盟约,是莫大的耻辱”,以此激发宋真宗的羞耻感,促使他采取封禅行动来转移公众注意力。为了营造一种“天神赐福”的正当性氛围,宋真宗及其臣子们编造了“天书神迹降临”的故事,例如承天门出现的黄帛事件,并投入巨额资金(大约800万贯)来筹备封禅活动。这一系列举动被《宋史》记载为“整个朝廷似乎陷入了狂热”,成为了后世嘲笑的对象。

2. 降低封禅标准与象征意义消逝封禅的门槛被悄然调低,其背后的象征意义也随之逐渐消散。原本,封禅作为一种庄严神圣的仪式,承载着对天地神灵的敬畏与尊崇。然而,随着时间的推移,这一仪式的标准似乎不再那么严苛。曾经,封禅是帝王功成名就后的至高荣耀,只有立下赫赫战功、国泰民安的君主才有资格进行。但如今,这一门槛似乎被悄然放宽,使得更多并非具备同等功绩的君主也能得以参与。这一变化,无疑削弱了封禅原有的权威性和神圣感。与此同时,封禅的象征意义也在逐渐消逝。它曾经代表着帝王与天地神灵的沟通,是祈求国泰民安、风调雨顺的重要方式。然而,随着门槛的降低,这一仪式的神圣性和象征性似乎被淡化,越来越多的人开始质疑其真实意义和价值。总的来说,封禅门槛的降低与其象征意义的消逝是一个不可忽视的现象。这不仅反映了时代变迁对传统文化的影响,也提醒我们要更加珍视和传承那些具有深厚历史底蕴的文化遗产。

历史上进行封禅大典的皇帝,诸如秦始皇、汉武帝及唐玄宗,他们的封禅都是建立在开疆扩土或创建繁荣时代的基础之上。相比之下,宋真宗仅凭捏造吉祥之兆和外交上的让步就进行了封禅,此举极大地降低了封禅应有的庄重性。司马光在其著作《资治通鉴》中明确指出,宋真宗的封禅之举,并不符合古代帝王所举行的盛大典礼的标准。他警告说,如果后世的皇帝效仿宋真宗的做法,反而会降低自己的地位。

二、政治文化变迁:由神权决定转为实际管理在过去,政治文化深受神权天命观念的影响。那时,人们普遍认为,君主的权力是神赐予的,国家大事都应由神意来决定。君主被视为神的代表,其决策和行为常被认为是神的旨意。然而,随着时间的推移,这种观念逐渐发生了改变。人们开始意识到,国家的治理不能仅仅依赖神意,更需要实际的努力和智慧。君主和官员们也开始重视实际问题,注重解决民众的实际困难,而非仅仅遵循神权的指示。这一转变带来了政治文化的深刻变革。从原来的神权决定一切,到现在的注重实际管理,这种变化使得政治更加务实和高效。国家的治理开始以民众的需求和利益为出发点,政策制定和执行也更加科学和合理。总的来说,政治文化已经从神权天命观念中解脱出来,转向了一种更加务实和高效的管理方式。这种变迁不仅提高了国家的治理能力,也为民众带来了更多的福祉。

1. 儒家思想的逻辑化发展与理学诞生

宋朝中后期,随着理学的发展,儒家思想的重点从依赖“神道设教”转变为强调“道德内修”。士大夫如司马光和王安石等人,对天人感应学说提出质疑,认为“天变不值得恐惧”,从而使得封禅等宗教仪式逐渐被看作是陈旧且迷信的行为。朱熹则进一步提出,“理”的重要性超过“天”,皇权的合法性更多地取决于德治,而非依赖吉祥的征兆。

2. 新视角下的政权正当性基础

宋朝往后,皇权的稳固不再依赖于封禅等宗教活动,而是依赖于官僚体系的完善、科举考试的选拔机制以及土地政策的调整等具体措施。比如,明朝时期,朱元璋废除了宰相职位;清朝则设立了军机处。这些举措都以加强中央集权为主要目的,使得封禅原本所承载的象征意义逐渐被制度性的权力架构所取代。

三、经济及政治环境的局限性

1. 财务压力巨大

宋真宗举行的封禅大典开销庞大,光是给群臣的赏赐就高达十万两白银,再加上修筑道路和祭祀场所等费用,国库因此变得匮乏。到了宋朝晚期,由于辽国和西夏的军事威胁,国家财政必须首先满足军费需求,封禅大典那种奢侈的活动便难以继续维持下去。

2. 边境安全挑战与资源配置边境地区面临的安全威胁与如何有效分配资源息息相关。这些威胁可能源自多个方面,包括跨境犯罪活动、非法移民以及潜在的军事冲突等。为确保国家的边境安全,必须审慎考虑资源的配置策略。在应对边境安全挑战时,首要任务是明确威胁的来源与性质。这要求相关部门进行深入的情报收集与分析,以准确把握边境地区的安全形势。基于这些信息,可以制定出针对性的防御措施,从而更有效地抵御各类威胁。资源配置方面,关键在于平衡投入与产出。一方面,要确保边境巡逻、监控设施以及应急响应机制等方面的资源充足,以应对可能出现的紧急情况。另一方面,也要考虑资源的利用效率,避免不必要的浪费。这要求相关部门在制定预算与采购计划时,充分考虑实际需求与成本效益。此外,加强国际合作也是提升边境安全的重要途径。通过与其他国家的执法机构、军事部门等建立紧密的合作关系,可以共同打击跨境犯罪活动,维护地区稳定。这种合作不仅有助于提升边境安全水平,还能促进国际间的友好交流与互信。综上所述,边境安全挑战与资源配置是紧密相连的两个问题。只有深入理解威胁的本质,并科学合理地配置资源,才能确保国家的边境安全得到有效保障。

南宋年间,泰山被金国所管辖,因此在实际上无法举行封禅大典。元朝与清朝由于是少数民族建立的政权,它们更加侧重于自身的传统习俗,例如蒙古族的“长生天”崇拜以及清朝的萨满祭祀活动,对中原地区的封禅文化传统并不热衷。明朝虽然将都城设立在北京,但开国皇帝朱元璋自认为是推翻异族统治的领袖,若他进行封禅,可能会引发外界对其政权合法性的怀疑。

四、社会看法与公众意见氛围的变迁随着时间的推移,社会的整体看法与公众的意见氛围正经历着显著的变迁。过去,某些被广泛接受的观点或行为模式,在当今社会可能已不再被视为理所当然。这种变化不仅体现在个人价值观的转变上,更深刻地影响着社会整体的运行方式和决策过程。过去,人们往往倾向于遵循传统的社会规范,对于新事物或新观念持保守态度。然而,随着信息的快速传播和全球化的推进,人们开始更加开放地接纳和尝试新事物。这种开放性的态度促使社会观念不断更新,为创新和进步提供了土壤。与此同时,公众意见的氛围也在发生变化。过去,人们可能更多地依赖于传统媒体来获取信息和表达意见。而现在,社交媒体和互联网的普及使得每个人都有机会成为信息的发布者和传播者。这种变化不仅提高了信息的透明度,也使得公众意见更加多元化和复杂。在这样的背景下,社会对于不同观点和行为模式的包容性也在增强。人们开始更加尊重和理解彼此的差异,努力构建一个更加和谐与包容的社会环境。这种包容性的提升有助于减少社会冲突和分歧,促进社会的稳定与发展。综上所述,社会看法与公众意见氛围的变迁是一个复杂而深刻的过程。它涉及到个人价值观的转变、信息传播方式的革新以及社会包容性的增强等多个方面。这些变化不仅影响着我们的日常生活,更深刻地塑造着社会的未来走向。

1. 文人官绅群体的指责

宋代士人群体对封禅活动的非议逐渐增强。苏东坡曾嘲讽说,“封禅之文,尽是荒谬之谈”。司马光在编纂《资治通鉴》时,特意排除了奇异怪诞及神鬼之说,这体现了知识分子阶层对神秘主义的排斥态度。

2. 民众宗教观念的减弱

随着印刷技术的广泛传播与市民阶层的崛起,民众对“天命”观念的盲从逐渐淡化,转而更加注重现实生活。宋真宗时期所谓的天书事件,非但没有加强天命观念,反而成了民间调侃的对象。例如,在话本《宣和年间宋室轶闻》中,封禅大典被叙述成了一场“君臣联手演出的荒诞剧目”。

五、历史演变:封禅制度的逐渐消失封禅制度在历史长河中经历了显著的变化,最终走向了自然消亡。这一制度原本承载着古代帝王祭天告地的深厚意义,但随着时间的推移,其影响力逐渐减弱。在历史上,封禅被视为帝王彰显功绩、祈求国泰民安的重要方式。然而,随着社会的进步和人们思想观念的转变,封禅制度的重要性逐渐降低。帝王们开始寻求其他方式来巩固政权、祈求福祉,封禅不再是唯一或首选的仪式。此外,封禅制度的实施也面临着诸多实际困难。例如,封禅活动需要耗费大量的人力、物力和财力,对于国家财政造成了一定的负担。同时,封禅地点的选择、仪式的筹备和执行等都需要极高的组织能力和协调能力,这对于帝王和朝廷来说是一项艰巨的任务。随着时间的推移,封禅制度逐渐退出了历史舞台。尽管在某些时期或地区仍有封禅活动的遗迹或传说,但整体上,这一制度已经失去了其原有的意义和影响。封禅制度的自然消亡,反映了历史变迁中人们对于神灵崇拜和帝王权威的理性审视和思考。

封禅起源于早期的神权政治观念,其原有作用随着文明的进步逐渐被其他形式所取代。

秦汉至唐朝期间:封禅仪式与“五行相生相克理论”相融合,用以加强政权合法性的构建。

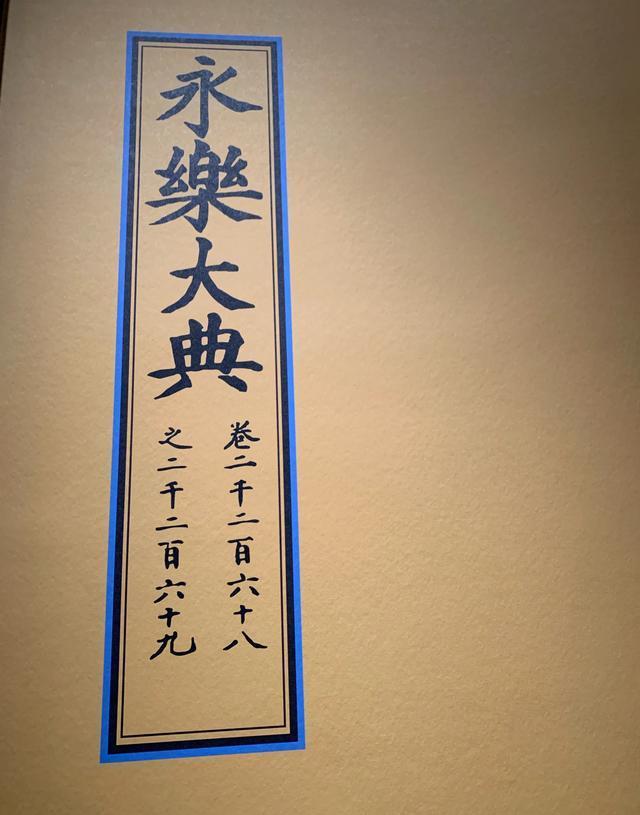

宋代之后,科举制度趋向成熟,官僚体系也更为完备。皇权的确立不再仅仅依赖于繁琐的仪式,而是通过文化治理,例如编纂《永乐大典》这样的浩大工程,以及军事上的成就,如同康熙帝平定三藩之乱,来彰显其权威。

明清时期,皇帝们更倾向于采取其他方式来展现对文化的重视。他们通过祭拜孔子庙宇、编辑大型书籍(例如《四库全书》)来强调文化治理,而封禅这一仪式则完全不再举行。

总结:探讨封禅仪式逐渐消失的根本原因封禅,这一古代帝王祭祀天地的盛大仪式,在历史的长河中逐渐淡出了人们的视野。探究其深层逻辑,可以发现多个因素共同促成了这一变迁。首先,随着社会的不断进步,人们的思想观念发生了深刻变化。相较于古代对天地神灵的敬畏与依赖,现代人更加倾向于依靠科学和理性来认识世界。这种思想观念的转变,使得封禅仪式的神圣性和权威性受到了严重挑战。其次,政治体制的变化也是封禅消亡的重要原因。在古代,封禅是帝王巩固统治、彰显功绩的重要手段。然而,随着封建制度的瓦解和民主制度的兴起,帝王专制的时代一去不复返,封禅仪式的政治功能也随之丧失。再者,经济和社会的发展也对封禅产生了深远影响。随着生产力水平的提高和社会结构的变革,人们逐渐从繁重的体力劳动中解放出来,有了更多的时间和精力去追求个人发展和娱乐休闲。相比之下,封禅这种耗时耗力的大型祭祀活动,已经难以吸引现代人的关注和参与。综上所述,封禅仪式的消亡并非偶然现象,而是多种因素共同作用的结果。从思想观念的转变到政治体制的变化,再到经济和社会的发展,每一个因素都在推动着封禅逐渐退出历史舞台。

宋真宗未能成功举行封禅大典,这不仅是其个人决策失误的体现,也标志着传统神权政治向理性治国模式的转变。随着社会的不断进步,儒家思想的更新迭代,以及实际政治运作的需求变化,封禅这一历史悠久的仪式逐渐被视为“不合现实需求”,并最终淡出历史舞台。明末学者王夫之曾指出:“封禅之举,昔日为空谈,今日却成实患。”封禅仪式的消失,映射出中国古代政治由神秘色彩浓厚向实用主义导向的必然趋势。