1942年晚秋的香港街道,14岁的李嘉诚紧握着最后一块长了霉的糕点,穿梭在油麻地狭窄的过道间。日军宪兵沉重的脚步声在湿润的空气中回响,街角有人因饥饿而蜷缩。这个少年却将淋湿的报纸小心翼翼地叠好,上面用工整字迹记录着三十七家商铺的位置。茶馆服务生、钟表店徒弟、码头搬运工,每一个可能的工作机会都被他详细记录,直到雨水让墨迹在纸上扩散开来,变得模糊不清。

一、少年在生存压力下逐渐觉醒在沉重的生活负担下,一个少年开始觉醒。他意识到,自己所面临的不仅仅是日常的琐碎和挑战,更是关乎生存的重压。这份压力如同一座大山,沉甸甸地压在他的心头,让他无法喘息。然而,正是这份压力,激发了他内心深处的潜能。他开始思考,如何摆脱当前的困境,如何为自己和家人创造更好的生活条件。在这个过程中,他逐渐学会了独立思考,学会了面对困难不退缩,勇往直前。少年的觉醒并非一蹴而就,而是经过长时间的积累和沉淀。他经历了无数的挫折和磨难,但每一次跌倒后,他都能重新站起来,继续前行。他的内心变得越来越强大,也越来越坚定。随着时间的推移,少年逐渐找到了自己的方向和目标。他开始努力学习,提升自己的能力,以便更好地应对未来的挑战。他的生活也因此变得更加充实和有意义。在生存的重压下,少年不仅没有被压垮,反而变得更加坚强和勇敢。他的觉醒不仅为自己带来了希望,也为家人带来了温暖和力量。

位于中环永乐街26号的旧宅,原属李家,如今已换主人。父亲因肺结核离世后,母亲庄碧琴将家中仅余的三枚银元,交给了年仅14岁的长子李嘉诚,作为全家最后的希望。面对家庭的重担,李嘉诚不得不踏上寻找工作之路。首日出门求职,母亲担心他年幼受人欺凌,便悄悄跟随其后。李嘉诚步入一家家店铺,询问是否需要帮手,而母亲则在外静静等待。日复一日,直至夜幕降临,李嘉诚仍未寻得愿意接纳他的店铺。

二、历经三十九次尝试后的新机遇在经历了多达三十九次的敲门尝试后,事情终于迎来了转机。每一次的敲门都像是向未知发出的一次询问,而门后的沉默则像是一种无言的拒绝。然而,正是这些看似无果的努力,为最终的突破奠定了坚实的基础。当第四十次的手指轻触门扉,门缓缓地打开了,透出一丝前所未有的光亮。这不仅仅是一扇门的开启,更是新机遇的降临。之前的三十九次尝试,虽然未曾得到即时的回应,但它们却如同积累的石子,一步步铺就了通往成功的道路。这次转机并非偶然,它是无数次尝试与坚持的必然结果。它告诉我们,面对困境与挫折时,不要轻易放弃,因为每一次的努力都可能成为打开新机遇之门的钥匙。而当我们回首那些曾经的敲门时刻,也会发现,正是那些看似不起眼的尝试,汇聚成了推动我们前行的强大力量。

春阳巷杂货店的主人掀起帘子步入店内时,一名少年正忙着用衣角清理门边公告板上的尘埃,这一不经意的举动为他赢得了半日的试用岗位。来到永兴茶馆,他细心观察到店主账本上算盘珠的一道裂痕,随即主动请缨,愿意当晚就将其修复。茶馆的主人望着面前这位年仅十四岁、身形单薄的李嘉诚,心中不禁涌起一丝怜悯:“明早五点来上班吧。”这句简单的话语,让李嘉诚在归家的途中,决定用挣来的钱买了半块糖糕,这是三年以来,他的家人首次品尝到了甜蜜的滋味。

三、茶馆生活的存在智慧在茶馆的世界里,每个人都在演绎着属于自己的生存之道。这里不仅是品茶的地方,更是人们交流思想、感悟生活的场所。茶馆生涯,蕴含着一套独特的生存哲学。走进茶馆,首先映入眼帘的是各式各样的茶客。他们或坐或立,各自沉浸在自己的世界里,却又无形中构成了一个和谐的整体。在这里,时间仿佛变得缓慢,人们不再急于追求名利,而是学会了享受当下的宁静与平和。茶馆老板深谙此道,他们懂得如何营造一种温馨舒适的氛围,让茶客们愿意长时间驻足。他们不仅提供优质的茶叶,更注重与茶客之间的情感交流。每当有新茶上市,老板总会亲自泡上一壶,邀请茶客们品尝,共同探讨茶叶的韵味与人生哲理。茶客们也在茶馆中找到了归属感。他们在这里结识了志同道合的朋友,分享着彼此的故事与经验。无论是成功的喜悦还是失败的痛苦,都能在茶馆这个小小的空间里得到释放与慰藉。茶馆成为了他们心灵的港湾,让他们在忙碌的生活中找到了片刻的安宁。此外,茶馆还承载着一种文化传承的使命。在这里,老一辈茶客们向年轻一代传授着品茶的技巧与礼仪,让他们了解茶文化的博大精深。年轻一代则在品茶的过程中,逐渐领悟到了生活的真谛与智慧。综上所述,茶馆生涯的生存哲学在于享受当下、注重情感交流、寻找归属感以及传承文化。这些智慧不仅让茶馆成为了一个独特的社交场所,更让人们在品茶的过程中体会到了生活的美好与真谛。

他的跑堂工作自清晨四点左右便开始了,当第三双布鞋磨破之时,他已成功熟记了两百多名常客的偏好:九号桌那位潮州来的商人偏爱普洱配菊花,而二楼雅座里的银行经理则必定选择虾饺搭配陈醋。茶客们或许从未察觉,那位总是面带笑容、手脚麻利的伙计,每晚店铺关门后,都会悄悄站在账房窗外,偷偷学习打算盘,甚至用烧火棍在煤灰上刻苦练习记账。

在茶馆服务期间,他总结出了一套实用的处世之道:对码头工人,他会多加半碗饭;对报社编辑,他会备好温热的毛巾;对药店老板,他会帮忙寄送家书。这些细微的体贴,在1945年那个人生转折的关键早晨,汇聚成了来自十三位顾客的联名推荐信,最终引领他踏入了五金工厂的大门。

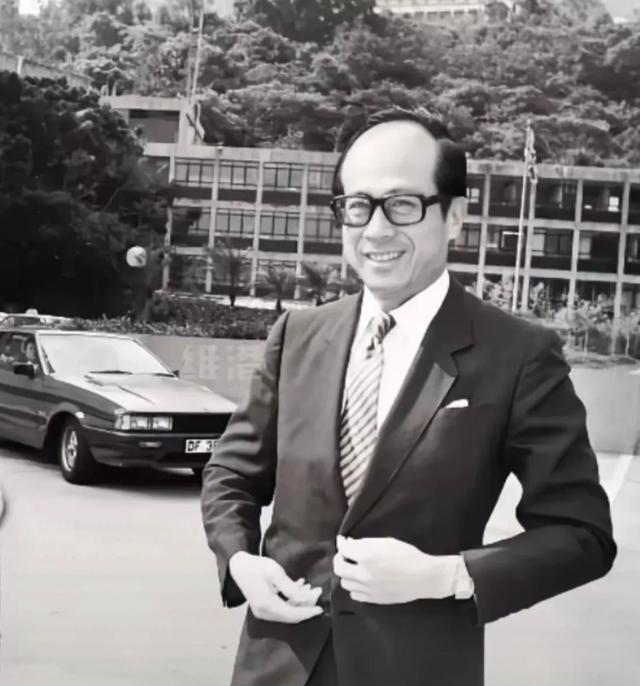

现今,位于维港之上李氏办公室的显眼位置,常年摆放着一块略显陈旧的怀表,其指针定格在凌晨四点的位置。这位凭借自身努力成就商业帝国的巨头常常提及: