2022年夏天,上海博物馆举办“何以中国”文物考古大展系列的开篇之作“宅兹中国——河南夏商周三代文明展”,成为申城最“热”的文化盛事。时隔近一年,6月20日起,上海博物馆推出该系列的第二展“实证中国:崧泽·良渚文明考古特展”,将目光从黄河中下游追溯到五千年前后的长江下游地区,带领观众找寻属于自己的中国答案。

据悉,本次展览是国内首次举办的、规模最大的长江下游史前考古文明大展。展览从古国、稻作、手工业和玉器四大板块入手,汇聚全国19家博物馆、考古机构珍藏的出土文物358件,其中,90%以上为珍贵文物,三分之一以上为首次亮相的最新考古成果。

“策展团队跑遍了长三角地区几乎所有的博物馆。”上海博物馆馆长褚晓波告诉记者,由于展览展期横跨暑假和国庆,同一时期很多博物馆都在策划展览,“相似的选题大家都在准备,我们和18家博物馆‘磨’了很长时间,互相也在‘抢资源’。好在大家都非常支持,借展的很多文物都是镇馆之宝,甚至有还在考古研究机构从未露面的文物。”

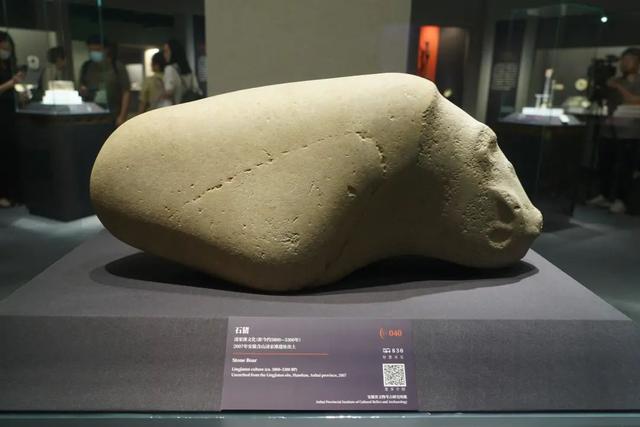

展品中最为褚晓波津津乐道的,莫过于目前我国考古发现的最早、最大和最重的凌家滩遗址石猪。石猪于2007年在凌家滩遗址第五次发掘中发现,重约88公斤,嘴、耳、眼、獠牙和颈部都能清晰可见,野猪形象被表现得逼真传神。褚晓波特别提到,石猪是从安徽博物院常设展厅中心柜上直接搬来上海博物馆的,“不能长期借,这只猪在上海就是‘出差’一个月,要看也是要早来。”

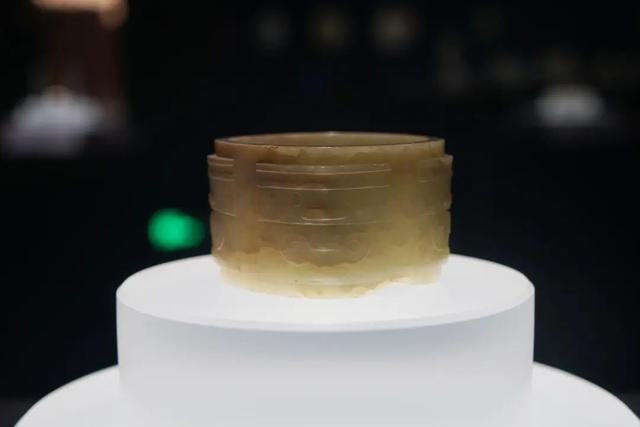

出土于反山王陵的良渚“三大神器”——“琮王”、“钺王”和玉权杖,也被展出于展览的第一单元“古国文明”的醒目位置。观众可以清楚地看到,器物上有多组完整的“神人兽面纹”图像。上海博物馆副馆长陈杰透露,“琮王”是浙江省博物馆的“镇馆之宝”,此次是首次在上海博物馆展出,展期只有20天。

陈杰的手机里,有许多他拍摄的展品照片,“我们在布展时反复测试灯光,拿着手机测试拍照效果很多次,希望通过手机镜头就能还原文物细节,同时也为包括‘三大神器’在内的文物量身定制了展柜和展架。”

在展览最后,分别是贴满整面墙的考古报告和考古人的工作照。“我们希望以此感谢和致敬历代考古工作者,正是他们栉风沐雨、孜孜不倦的追求,奠定了本次展览的基础,也为我们展示和构建了中华民族的历史。”

本次展览由上海博物馆策划主办,由上海市文物局、浙江省文物局、江苏省文物局、安徽省文物局共同指导。考虑到展览期间恰逢参观客流高峰期,为了确保文物安全,并为观众提供良好观展体验,6月20日至10月8日,上海博物馆将实行全预约制入馆参观。