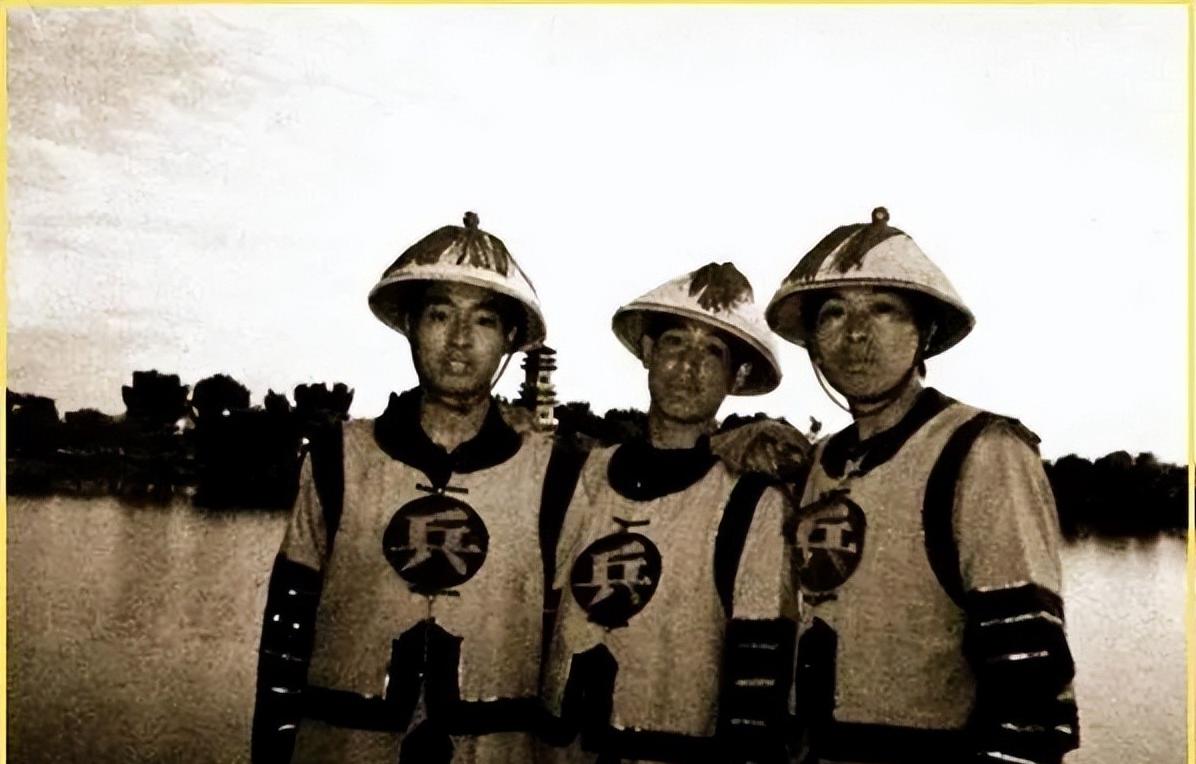

某个周末,你可能正在放松地享受闲暇时间,忽然,你接到了一个朋友的电话,朋友在电话那头兴奋地说:“你知道吗,我刚读到一篇文章,清朝的时候,一个县城的守军竟然就几十个人?!这也能算是军队?”这个消息听上去有些不可思议,毕竟在我们的印象中,一个县的治安和防御应该是一支相对庞大的队伍负责,怎么会那么"寒碜"呢?

事实上,清朝县级的驻军不仅人数少,任务还很繁杂。

让我们通过几个小故事和小标题来了解这段历史吧。

县级驻军规模:兵力不足的现实我们来看看广东恩平这个县的情况。

根据当时知县杜凤治的日记,恩平县的兵员总数加起来只有90人。

城市防卫的情况下,平均每个哨所的驻军甚至不足5人。

想象一下,这样的兵力配置下,一旦遇到紧急情况,比如突发的暴乱,要抵御可真的不是一件容易的事。

这些驻军的职责不仅仅是守城和战斗,还有许多其他事情,比如说每天要巡查多处哨所,确保治安和税收的顺利进行。

这种兵力的安排,也说明了清朝那个时期县级防御力量的捉襟见肘。

清代武官体系与现代职务对比尽管驻军人数有限,但是清朝的军事层级体系化得很清晰。

从较高一级的“游击”,到负责具体事务的“把总”,每个官职对应的职责也都很具体。

游击大致相当于当今的营长,而负责哨所的把总,上人数不过50,对比下来,职能倒是和我们现代的派出所所长差不多。

通过这样的对比,也许你能更直观地感受到当时的防御体系是如何运作的。

不得不说,这种制度体系不仅保证了基本的防卫功能,还兼备了例如咱们今天说的公安、边防等多种职责。

可以说,当时的一个武官,干的真是“十八般武艺,样样精通”。

县级驻军的职能与现代对应关系继续往下聊,驻军不仅承担防御任务,还在地方治理中扮演了不少“兼职”角色。

比如说,管理交通和情报的“驿丞”,可以看作是现代邮政加交警的组合,负责为驻军提供支持保障。

此外,驻军经常需要协助地方政府处理很多非军事任务,比如我们今天说的收税。

想想看,做个武官可真不容易,不仅要负责军事事务,还要帮着催缴税款,有时候还要解决地方上的各种纠纷。

驻军与地方治理的互动与影响可惜“船小携大物”,驻军在完成这些多重任务时,不可避免地出现了一些弊端。

用兵力强制征税,常常引发民怨。

让人唏嘘的是,在各类档案中,经常能看到有关因征税而引起冲突的记录。

长此以往,驻军俨然成了地方权力斗争的工具,不少百姓也对这支“地方守护神”充满了不信任。

当军官薪水不高但又任务繁重时,腐败问题似乎是一个“亘古不变”的话题,毕竟要是没有其他收益的话,驻军生活也会很艰难。

不过,这也是后面话题当中,治理质变的重点。

驻军制度给现代带来的启示这些问题也给我们现代的军事和地方治理留下了深刻的启示。

比如说,怎样能做到资源的有效分配?

如何让各个职能部门专业化、精细化,避免重蹈覆辙?

在对历史的反思中,我们可以看到,今天的专业化分工和精细化治理正是前人经验的总结与进步。

话说回来,这段在历史中不太起眼的驻军故事,其实是让我们更好理解现代制度的一枚钥匙。

它告诉我们把事情做到尽善尽美是一段很长的旅程。

在这些故事背后,我们不仅看到了清朝县级驻军的现实与难题,也更能感受到现代社会在结构与职能细化方面的进步。

有时候,正是那些看似不起眼、枯燥的历史细节,让我们今天的生活更加平衡与和谐。

真正给我们触动的是,历史在警醒我们,进步即来源于对过去的不断反思与改善。

正因为如此,即便身处和平年代,我们也不应轻视历史的智慧,而应汲取其精华,继续推动社会的进步与和谐。

用户17xxx51

当时人口也没现在那么多啊,到了民国人口也就是4亿现在16亿相差了4倍