中医承载着中国传统文化和哲学思想(如阴阳五行、整体观),许多人对中医有天然的亲近感,它是民族智慧的象征,中医强调整体观和预防(“治未病”),适合慢性病调理、术后康复等,那如何让老百姓看好中医,即能避免盲目跟风 避免遇到“江湖郎中”,又能切实感受到中医的魅力所在呢?这期让我们一起来看看哪些是需要我们关注的问题,让老百姓都能看到好中医。

一、如何选择靠谱的中医?

1. 资质认证

查看医师是否具备《中医医师资格证书》和执业注册信息(可通过国家中医药管理局官网查询)。

优先选择公立中医院或正规中医医院,警惕“包治百病”“祖传秘方”等夸大宣传。

2. 口碑与经验

通过正规渠道(如医院官网、患者评价)了解医生的专业领域和治疗特长。

慢性病、疑难杂症可选择经验丰富的老中医;常见病可咨询中青年医师。

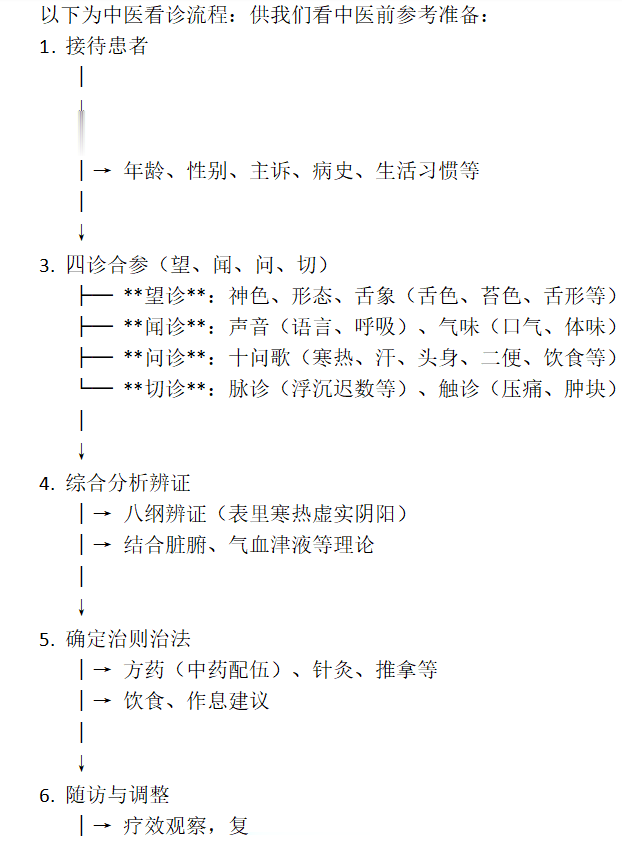

二、中医看诊前要做哪些准备?

1. 症状记录

详细记录不适症状(如疼痛时间、部位、伴随反应)、饮食睡眠、情绪变化等。

示例:长期失眠患者需说明是否伴随心悸、多梦、夜间盗汗等。

2. 避免干扰诊断的行为

就诊前24小时勿刮舌苔、化妆(影响“望诊”)。

勿空腹或饱食后立即就诊(可能影响脉象)。

三、中医诊断的核心——“望闻问切”是什么?

1. 望诊:观察面色、舌苔、体态。

常见误区:舌苔发黄≠上火,可能与脾胃湿热有关,需结合其他症状判断。

2. 闻诊:听声音、嗅气味。

如咳嗽声重可能为外感风寒,口臭或提示消化不良。

3. 问诊:医生会详细询问病史、生活习惯等,患者需如实回答。

关键问题:怕冷还是怕热?大便是否黏腻?月经周期是否规律?

4. 切诊(把脉):脉象反映气血运行状态,但并非“把脉知百病”。

-科学认知:脉象需结合其他三诊综合判断,单凭脉象诊断不科学。

四、如何看懂药方和用药?

1. 药方组成

经典方(如“六味地黄丸”) vs. 自拟方:前者有典籍依据,后者需医生明确解释配伍逻辑。

警惕:含毒性药材(如附子、朱砂)需严格注明炮制方法和用量。

2. 中药煎煮与服用

遵循医嘱:先煎、后下、冲服等特殊处理影响药效。

-常见错误:自行加大药量、用铁锅煎药、服药期间饮酒。

3. 中成药与西药冲突

例如:含甘草的中药与降压药联用可能引发水肿,需主动告知医生正在服用的西药。

五、如何判断中医治疗是否有效?

1. 短期与长期疗效

急性病(如感冒):1-3天应有改善;慢性病(如调理气血)需数周至数月。

警惕:若服药后出现严重不适(如心悸、皮疹),立即停药并就医。

2. 疗效评估标准

主观感受(如疼痛减轻、睡眠改善) + 客观指标(如血压、血脂变化)。

建议慢性病患者定期复查西医指标(如糖尿病患者的血糖值)。

六、老百姓常见误区与辟谣

1. 误区1:“名贵药材效果更好”

真相:适合体质的药材才是好药,如阿胶滋补但湿热体质者禁用。

2. 误区2:“中医只调理不治病”

真相:中医可治疗急症(如针灸缓解急性腰痛),但需分清适应症。

3. 误区3:“偏方比正规治疗更有效”

案例:鱼腥草治咳嗽可能引发过敏,盲目使用风险高。

七、中医看诊的实用建议

1. 保留诊疗记录:药方、舌象照片、脉象描述,方便复诊时对比病情变化。

2. 中西医结合:肿瘤、心脑血管疾病等复杂病症,建议中医西医协同治疗。

3. 学习基础养生知识:

参考权威书籍(如《黄帝内经通俗解读》)、国家中医药管理局发布的科普指南。

八、总结:

中医是传统文化与现代科学的交汇点,既非“万能灵药”,也非“落后糟粕”。作为医疗工作者用我们专业的知识让普通民众树立关于中医的正确态度:去魅:剥离玄学化包装,以科学方法研究其机理;务实:在安全性和有效性经检验的前提下合理应用;融合:推动中西医协同发展,最大化人类医学的福祉。

唯有如此,中医才能真正成为“瑰宝”,才能让老百姓看到好中医,看好中医。

北京同仁堂中医医院 郭晓慧

参考资料:

1. 国家中医药管理局《中医养生保健指南》

2. 《中国药典》(中药材使用规范)

3. 世卫组织传统医学战略报告(2014-2023)

【温馨提示】点个关注,这里有大量专业的医学科普,为您揭秘手术麻醉的那些事儿~