他是五代十国时期后晋第一功臣,也是后晋开国皇帝石敬瑭的心腹谋士。他长相丑陋但才华出众,以 “磨穿铁砚” 的决心进士及第。他两次执政,协调各方关系,稳定内外局面,体现了出众的政治谋略。另一方面,他因主张割让燕云十六州,导致中原汉族在四百多年间被北方胡族压制,被称为万世罪人。

他就是为一世枭雄哭出一个王朝的绝世宰相——桑维翰。

桑维翰,字国侨,河南洛阳人,五代十国时期后晋开国功臣、宰相,后晋开国皇帝石敬瑭的心腹谋士。

桑维翰出身平凡,父亲桑拱曾任河南尹张全义的客将,这样的家庭背景虽未给他带来泼天的富贵,却也让他自幼浸润在一个略通文墨、知晓世事的环境之中。桑维翰自幼聪颖,擅长词赋,但长相丑陋,身短面广,在人群中格外扎眼,常遭他人侧目。

但桑维翰并未因此自惭形秽,反而对着镜子,目光灼灼,发出 “七尺之身,不如一尺之面” 的豪言。《旧五代史·桑维翰列传》记载:“维翰身短面广,殆非常人,既壮,每对鉴自叹曰:“七尺之身,安如一尺之面!”由是慨然有公辅之望。性明惠,善词赋。”在桑维翰心中,相貌不过是皮囊,真正能定乾坤、安社稷的,是藏于胸臆间的韬略与抱负,他立志要成为宰辅之臣,在这乱世中闯出一片天地,成就不世之功。

后来,桑维翰踏上科举之路,本以为能凭满腹经纶一展身手,却不想因主考官嫌弃 “桑”姓与“丧”同音,认为不吉利,而被无情黜落。这当头一棒,打得桑维翰一蹶不振,可桑维翰岂是轻易言弃之人?他愤恨之下写了《日出扶桑赋》,以磅礴的文辞、豪迈的气势抒发自己的志向,犹如一只被困浅滩的蛟龙,虽遇困境,却依然渴望翱翔九天。不仅如此,他目光坚定,铸了一方铁砚,掷地有声地宣称:铁铸的砚台磨穿了,我才改变自己读书求仕的志向。那沉甸甸的铁砚,是桑维翰决心的见证,他要用日复一日的苦读,将其磨穿,让世人知晓他的恒心与毅力。

公元925年,后唐同光三年。桑维翰终于进士及第,据说这是他父亲桑拱请求张全义帮忙的结果。

公元931年,后唐长兴二年。后唐明宗的驸马石敬瑭出任河阳节度使(治孟州),桑维翰被石敬瑭罗致帐下,任掌书记。此后石敬瑭调任河东、成德等地节度使,桑维翰一直追随左右,成为石敬瑭的心腹谋士。

后唐末年,政治腐朽,朝堂之上党争激烈,各方势力倾轧不休;朝外藩镇割据,骄兵悍将们拥兵自重,对中央号令阳奉阴违,百姓在苛捐杂税与战火纷飞中苦不堪言,卖儿鬻女、流离失所者随处可见。石敬瑭在乱世中手握重兵,渐生异志,他望着摇摇欲坠的后唐江山,心中盘算着自己的出路。

公元936年,后唐清泰三年。后唐末帝李从珂怀疑石敬瑭在太原拥兵自重,图谋不轨,他听从薛文遇之建议,下令石敬瑭移镇郓州。石敬瑭深感自身处境危险,如芒在背,他向将佐们问计之时,众人皆畏惧不敢言。桑维翰敏锐地察觉到天下大势即将巨变,他与刘知远挺身而出。桑维翰与刘知远力劝石敬瑭不仅要违抗李从珂的命令,而且还要起兵夺位。

面对石敬瑭与李从珂双方明显的实力差距,桑维翰更是提出了联络契丹之策,建议石敬瑭拿出真心,放下身段去侍奉契丹主耶律德光,请求耶律德光发兵援助,这样大业就能够成功。《资治通鉴》记载:“契丹主素与明宗约为兄弟,今部落近在云、应,公诚能推心屈节事之,万一有急,朝呼夕至,何患无成?”

在桑维翰看来,当下形势危急,后唐朝廷既已对石敬瑭心怀恶意,主动示弱求饶绝非长久之计,唯有与契丹结盟,方可在乱世中寻得一线生机。石敬瑭听后,心中虽仍有犹豫,但在桑维翰的极力劝说下,也开始倾向于这条险路。

同年,石敬瑭在太原起兵反叛,并让桑维翰起草了向契丹称臣的表文,表文中的内容惊世骇俗:事成后割让幽云十六州,石敬瑭愿称 “儿皇帝”,以侍奉父亲的礼节对待耶律德光,并誓言永不背弃。

此表文一出,石敬瑭帐下诸多将领纷纷表示反对,他们认为这是卖国求荣之举,将使华夏大地门户洞开,后患无穷。就连石敬瑭的另一位谋主刘知远都觉得过分,刘知远政治眼光长远,认为此举极为不妥,他极力劝阻石敬瑭。然而,此时的石敬瑭已经失去了理智,在他眼中,个人利益远比国家和民族的利益重要。于是,石敬瑭不顾刘知远的忠言,毅然决然地送出了桑维翰写的表文。耶律德光看后欣喜若狂,觉得真是天助自己,于是约定八月以后倾国来援。

石敬瑭举兵叛乱后,后唐朝廷迅速反应,派张敬达率五万大军气势汹汹地攻打晋阳。石敬瑭的军队初战不利,陷入苦战,晋阳城中人心惶惶。值此生死存亡之际,桑维翰再次展现出非凡的决断力,他建议石敬瑭坚定降附契丹的决心,并亲自奔走联络。当得知卢龙节度使赵德钧也在暗中贿赂耶律德光,妄图使契丹转而支持自己称帝时,石敬瑭惊恐万分,唯恐契丹倒戈。桑维翰挺身而出,星夜奔赴契丹大营。

在契丹大营中,桑维翰不顾尊严,跪于帐前,从清晨直至日暮,涕泪横飞,向耶律德光力辩援石敬瑭之必要。他言辞恳切,声泪俱下,向耶律德光描绘出一幅契丹扶持石敬瑭称帝后,能从后晋获取无尽财富与利益的美好图景。《旧五代史·桑维翰列传》记载:“跪于帐前,自旦之暮,涕泣争之。契丹乃从之。”随即,耶律德光亲率契丹大军,协助石敬瑭解了晋阳之围,并一路势如破竹,帮助石敬瑭建立了后晋。桑维翰的这一举动,虽然帮助石敬瑭暂时稳固了政权,但也为他留下了千古骂名。

石敬瑭称帝后,桑维翰因功被任命为翰林学士、礼部侍郎、权知枢密使事。不久,杨光远杀张敬达,归降石敬瑭,晋安寨陷落,后唐灭亡已成定局。在耶律德光的要求下,石敬瑭又任命桑维翰为中书侍郎同平章事、集贤殿大学士,仍权知枢密使事,赐“推忠兴运致理功臣”号。一时间,桑维翰位极人臣,荣耀加身,实现了年少时“公辅之望”的梦想。

后晋建立之初,桑维翰凭借拥立之功,位居宰辅,朝堂之上,他一言九鼎,成为后晋政权的核心决策者之一。在治国理政方面,他展现出了非凡的才能与远见卓识。

公元937年,后晋天福二年。桑维翰向石敬瑭提出“推诚弃怨以抚藩镇,卑辞厚礼以奉契丹,训卒缮兵以修武备,务农桑以实仓廪,通商贾以丰货财”的内政外交方针。

在对外政策上,他极力主张与契丹维持良好关系。后晋政权的建立,很大程度上依赖于契丹贵族的帮助,而当时契丹的势力已经十分强大,足以影响中原政局。后晋建立之初,国家势力较弱,不足以与契丹抗衡。因此,桑维翰建议石敬瑭采取卑辞厚礼的政策,以维持与契丹的和平关系。这种策略虽然在一定程度上牺牲了国家的尊严和领土完整,但在当时的历史背景下,却为后晋赢得了宝贵的发展时间。

在内政方面,桑维翰重视军事、经济、用人等多个方面,为后晋政权的巩固和发展作出了重要贡献。他主张削弱藩镇势力,加强中央集权;重视军事建设,训练士兵,提高军队的战斗力;同时,他也注重经济发展,鼓励农业生产,开通商路,以丰富国家的财富。他还复置学士院,注意选贤任能,除官公正。这些措施的实施,稳定了中原的局势,巩固了草创的后晋政权。

后晋虽在石敬瑭与桑维翰的经营下初立根基,但外有契丹如虎视眈眈,内有朝堂暗流涌动,桑维翰身处权力中心,周旋其中,心力交瘁。

契丹以 “父皇帝”“上国” 自居,对后晋予取予求,不断索要金银财宝、绫罗绸缎,稍有不满便陈兵边境,以武力相威胁,后晋上下敢怒不敢言。桑维翰身为宰辅,深知契丹的威胁犹如悬在头顶的达摩克利斯之剑,为求一时和平,只能极力安抚,在契丹使者面前卑躬屈膝,言辞极尽谄媚,以换取短暂的安宁。他多次劝谏石敬瑭不可与契丹轻易交恶,在国力未盛、羽翼未丰之时,需忍辱负重,避免兵戈相向,以免生灵涂炭、社稷倾颓。

然而,桑维翰的这一主张却遭到朝中诸多势力的反对。以景延广等为首的武将集团,对契丹的傲慢无礼早已满腔怒火,他们耻于向契丹称臣纳贡,认为这是对华夏尊严的践踏,力主强硬对抗,以战止战,恢复中原王朝的赫赫威名。朝堂之上,双方各执一词,争论不休,互不相让,矛盾日益尖锐。

在地方,藩镇割据的局面并未因后晋的建立而彻底改变,各镇节度使拥兵自重,心怀鬼胎。他们有的暗中与契丹勾结,妄图借助外族势力扩充地盘;有的对中央政令阳奉阴违,截留赋税,私蓄兵力,时刻准备在乱世中浑水摸鱼。桑维翰为加强中央集权,削弱藩镇势力,采取了一系列措施,如调任、分化、打压等,但这些举措触动了藩镇的既得利益,引发了他们更为强烈的反弹,叛乱此起彼伏,让桑维翰应接不暇。

公元938年,后晋天福三年。范延光投降。在平叛期间,主将杨光远多次提出非分之请,屡被桑维翰依法抑制,杨光远起初不知情,向宣徽使刘处让抱怨,刘处让因桑维翰等兼任枢密使侵蚀其权力而对其不满,所以就向杨光远透露都是桑维翰等宰相在暗中阻止。于是在平叛之后,杨光远秘密上表向石敬瑭述说桑维翰等宰相的过失。石敬瑭虽然内心知道其中缘由,但杨光远毕竟手握重兵,所以顺从其意,罢免桑维翰和李崧枢密使的兼职,分别加兵部尚书和工部尚书的虚衔。

桑维翰知道石敬瑭忌惮天雄节度使杨光远的势力,请求分割天雄军的兵马,加杨光远太尉虚衔,调任西京(洛阳)守兼河阳节度使,得到石敬瑭的采纳,杨光远由此心怀不满。

公元939年,后晋天福四年。杨光远上疏弹劾桑维翰“迁除不公及营邸肆于两都(洛阳、开封),与民争利”。石敬瑭迫于其压力,外放桑维翰为彰德军节度使(治相州),并检校司空、兼侍中。次年,桑维翰调任泰宁节度使(治兖州),加检校司徒。

公元941年,后晋天福六年。成德节度使安重荣请求联合吐谷浑等部共击契丹,桑维翰料定其必反,担心石敬瑭难以拒绝安重荣的请求,便上书力言击契丹的“七不可”,并请石敬瑭巡幸邺都(魏州),以填补邺都留守刘知远不在任上之缺,防备安重荣。石敬瑭览奏后恍然大悟,听从其建议,于八月巡幸邺都。十二月,安重荣果然起兵,被迅速镇压。

在这场内外交困的政治漩涡中,桑维翰既要应对契丹的无理要求,又要与朝中的反对派周旋,还要平息藩镇的叛乱,殚精竭虑,却难以挽回后晋江河日下的颓势,他的政治生涯也在这重重困境中逐渐走向末路。

公元942年,后晋天福七年。桑维翰获加检校太保,加特进,封开国公。同年,桑维翰来邺都谒见石敬瑭,改授晋昌军节度使(治京兆府)。桑维翰出任晋昌军节度使八天后,石敬瑭忧郁成疾病逝。石敬瑭死后,他的养子石重贵继位,加桑维翰为检校太傅。

公元943年,后晋天福八年。石重贵将桑维翰召还中央,任侍中、监修国史。

石重贵这位少帝年轻气盛,不满于向契丹称臣纳贡的屈辱地位,在景延广等强硬派的怂恿下,逐渐改变对契丹的政策,只称孙而不称臣,试图以此找回些许尊严。桑维翰虽极力反对与契丹彻底决裂,多次上疏陈述利弊,恳请石重贵维持与契丹的修好关系,避免兵戈相向。然而,此时的朝堂已非他所能掌控,他的意见被石重贵与景延广等人视作软弱,置之不理。后晋与契丹的关系愈发紧张,战争一触即发。

公元944年,后晋开运元年。以平卢节度使杨光远叛投契丹为契机,耶律德光大举南下,虽在澶州之战中被击退,但仍给后晋造成不小的冲击与损失。在这段期间,所有军机要务都由景延广主持,桑维翰等宰相完全被排除在决策范围外。战后,景延广成为众矢之的,桑维翰先引其不救戚城之罪,说服石重贵将他外放西京;又指使自己的党羽中受到石重贵宠幸者向石重贵进言:“陛下欲御北狄、安天下,非桑维翰不可。”于是石重贵恢复枢密院,升桑维翰为中书令,再次兼任枢密使。

同年,桑维翰获加弘文馆大学士、太子太傅,并受封为魏国公。桑维翰第二次掌权期间,石重贵对他事无巨细,一以委之。桑维翰也充分发挥了自己的政治才能,一次性调动十五名节度使防备契丹,无人敢抗命,其胆略为时人所服。

然而,随着权力的日益膨胀,桑维翰渐渐迷失在权力的漩涡之中。四方官员为求仕途顺畅,纷纷向他奉上奇珍异宝,起初他还略有推辞,到后来,竟坦然收受,广受贿赂。他家的库房之中,金银堆积如山,珠玉宝器琳琅满目,奢华程度令人咋舌。

他的这一行为,引得朝野上下议论纷纷,弹劾之声不绝于耳,那些曾经对他心怀敬仰的清廉之士,也不禁摇头叹息,痛心疾首。再加上桑维翰与石重贵的宠臣李彦韬、冯玉有隙,两人在石重贵面前攻讦桑维翰,石重贵想立即罢黜他,后经刘昫、李崧等劝解才作罢。桑维翰听说后,请求让冯玉当枢密副使。

公元945年,后晋开运二年。石重贵直接任命冯玉为枢密使,分桑维翰之权。后来,桑维翰提议罢免或调离跋扈的顺国节度使杜威,被石重贵拒绝。桑维翰知道自己再次被疏远,便不再谈及国家大事,借口足疾而请求辞位。

同年,冯玉被提拔为宰相(中书侍郎、同平章事),完全取代了桑维翰的地位,与桑维翰冲突更甚。桑维翰在正旦将至之际派女仆入宫问候太后起居,顺便问及皇弟石重睿是否读书,要为他选择师傅教导。当时正在患病的石重贵听到这话后,转述给冯玉,冯玉提醒说桑维翰有废立之意,石重贵便对桑维翰疑心倍增。李守贞、冯玉、李彦韬趁机加紧排挤桑维翰,认为开封尹赵莹柔而易制,便向石重贵提议以桑维翰代赵莹为开封尹,赵莹接任中书令。桑维翰从此称自己有足疾,很少进宫朝见,也杜门谢客。

桑维翰被边缘化以后,石重贵继续采取对契丹的强硬政策,拒绝按契丹要求派景延广和桑维翰到契丹解释情况,导致兵连祸结。

公元946年,后晋开运三年。石重贵任命杜重威为主帅,率十万大军北伐契丹。杜重威本就心怀异志,在战场上竟率军投降契丹,还引狼入室,致使契丹铁骑如入无人之境,直逼后晋都城开封。

公元947年,后晋开运四年。后晋因杜重威投降而被契丹灭亡。在杜重威投降前夕,桑维翰听到契丹兵锋已至恒州滹沱河上的中度桥的消息,十分焦急,请求谒见石重贵,提议御驾亲征以稳固前线军心,但石重贵正在苑中调鹰,拒绝接见,他又上门找宰相赵莹、李崧、冯玉等人,他们都对桑维翰的建议不以为然。

桑维翰对自己的亲信说:“如果是天命未改倒也罢了,光看人事的话,晋国就要灭亡了。”

果然宋彦筠兵败、杜重威等诸将投降,都城开封被降将张彦泽攻破。有人劝桑维翰逃离开封,桑维翰说:“我身为一国大臣,能逃到哪里去?”随后他被张彦泽拘禁。

同年,桑维翰被张彦泽派壮士缢杀,时年四十九岁。这位在五代乱世中曾叱咤风云的人物,就此落幕。

纵观桑维翰的一生,人们对他的评价褒贬不一,争议从未停歇。

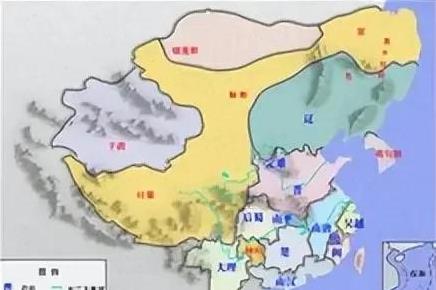

在传统史观的审视下,桑维翰最为人诟病之处,便是他力主割让幽云十六州。这片广袤的土地,北起长城沿线,南至河北、山西北部,囊括了幽(今北京)、蓟(今天津蓟县)、瀛(今河北河间)、涿(今河北涿州)等诸多战略要地,自秦汉以来,便是中原王朝抵御北方游牧民族的天然屏障。幽云十六州地势险要,山峦起伏,长城横亘其间,控扼着北方的交通要道,进可攻、退可守,犹如中原的北大门。一旦失去此地,北方铁骑便能如入无人之境,长驱直入中原腹地,黄河以北的千里平原再无险可守,百姓直接暴露在胡马的铁蹄之下,陷入无尽的战乱与苦难之中。此后数百年间,契丹、女真、蒙古等北方游牧民族相继南下,凭借幽云十六州的地利,肆意侵扰中原,烧杀抢掠,百姓流离失所,经济遭到极大破坏,中原王朝被迫处于被动防御的劣势地位,历经无数次血与火的洗礼,方才在明太祖朱元璋北伐时,重新夺回这片失地。

桑维翰力主割让幽云十六州,无疑是将中原大地推向了深渊。从这个角度看,桑维翰是民族的罪人。他成就了一个“儿皇帝”,却丢失了一片好河山,让华夏大地蒙羞,百姓遭殃,其罪当诛,为万世所唾弃。

然而,若拨开历史的迷雾,深入五代那个乱世的漩涡中心,又能看到桑维翰的另一番面貌。五代十国,政权更迭如走马灯,战乱频仍,百姓渴望的是一个能结束乱世、带来安定的政权。桑维翰辅佐石敬瑭建立后晋,在一定程度上,让中原地区暂时摆脱了混乱的局面,获得了短暂的喘息之机。他执政期间,重视农桑,轻徭薄赋,百姓的生活相较于战乱时有所改善;他整顿吏治,严惩贪腐,使得官场风气为之一新,行政效率大幅提升;他打破传统观念,发展商业,为国家开辟了新的财源,为后晋的稳定与发展付出了诸多努力,展现出了非凡的政治才能与治国方略。

站在更高的历史维度审视,桑维翰的一生犹如一面镜子,折射出人性与时代的复杂。他身处乱世,面临着艰难抉择,一方面是个人的政治抱负与理想,渴望在乱世中建立不世之功,成为宰辅之臣,名垂青史;另一方面,是残酷的现实,中原王朝的衰败、石敬瑭的野心以及契丹的强大威胁,迫使他在道德与生存、短期利益与长远国运之间权衡取舍。他的选择虽有失大义,却也是时代裹挟下的无奈之举。

桑维翰的一生,是个人野心与时代困境碰撞的悲剧,是理想与现实冲突的无奈写照。站在历史的长河彼岸回望,桑维翰给予我们的,不仅是对人物是非功过的评判,更是对乱世政治、民族气节、历史抉择的深刻反思。他提醒着我们,在追逐权力与梦想的道路上,不可因一时之利,出卖国家与民族的根本利益。同时,也让人们看到,历史并非简单的黑白分明,每一个人物、每一段历史都有着复杂的成因与多面的呈现,唯有全面、深入地探究,才能汲取其中的智慧与教训,避免重蹈覆辙。?