在抗日战争的硝烟弥漫中,陈赓作为一名杰出的红军将领,以其独到的军事眼光和非凡的战术智慧,为中国的抗战事业贡献了重要力量。

然而,在战争的残酷现实面前,陈赓的某些决策却引发了争议。

他命令将战壕挖到了异常的两米深,这一决定立即引起了刘伯承的强烈反应。

刘伯承作为资深的军事家,对陈赓的这一做法提出了尖锐的批评:“你陈赓不懂战术,在瞎搞什么?”面对质疑,陈赓却淡然回应:“这就是我的战术。”

这究竟是一种怎样的战术?难道深挖战壕真的能在抗日战场上发挥出意想不到的效果吗?

一、毛主席的信任与陈赓的坚持

在抗日战争激烈进行的年代,陈赓作为红军的杰出将领,他的行为和思想总是显示出与众不同的魄力。

特别是在陕甘宁战场上,陈赓的军事才能得到了毛主席的特别信任。一次,毛主席召集陈赓前往延安进行会议,讨论抗日战略。

在会议上,毛主席根据当时的战争形势,决定将陈赓的四纵队部署在黄河两岸,担任保卫陕北的重要任务。

四纵队作为机动部队,其作用是在关键时刻迅速调动,防止日军的进一步侵袭。然而,陈赓对这一战略布局提出了不同的见解。

他认为自己的部队被大材小用了。

在陈赓看来,四纵队完全有能力发挥更大的作用。他建议,不应只是守在黄河两岸,而应该主动出击,南渡黄河,直接攻击敌人的薄弱环节。

他的这一想法,在当时看来颇具冒险性,但陈赓却有着充分的信心。

陈赓的坚持引起了毛主席的。

毛主席认真听取了陈赓的意见,并仔细考虑了他的战略构想。

经过慎重思考,毛主席最终同意了陈赓的提议。

他准许陈赓率领四纵队南渡黄河,开展对敌深入的进攻行动。

陈赓的这次行动,不仅展示了他敢于挑战常规、勇于创新的军事思想,也体现了他对战场形势的深刻理解和准确把握。

在得到毛主席的支持后,陈赓迅速行动起来,组织部队进行了一系列精心策划的军事行动。他的这些行动,最终证明了他的决策是正确的,四纵队在黄河以南地区取得了一系列重要的战果,为保卫陕北、击败日军做出了巨大贡献。

二、战壕的深度与战术的精妙

在抗日战争期间,陈赓带领部队在前线奋勇抗敌。

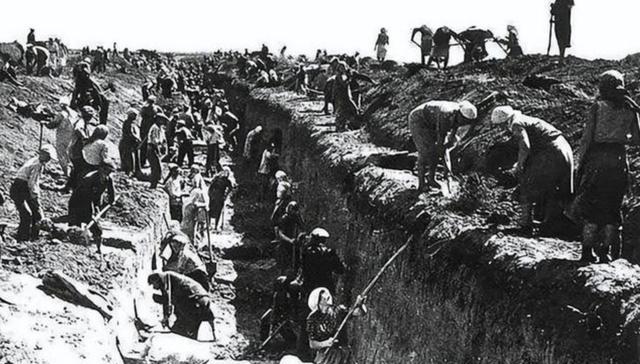

在一次针对日军的防御战中,他提出了一个独特的战术——将战壕挖得比常规深度更深,达到两米。

这一决定在当时引起了部下的广泛疑惑,因为按照常规,一米左右的战壕深度就足以保护士兵,并允许他们进行有效的射击和观察。

然而,陈赓坚持要求战壕挖到两米深。

这样深的战壕在当时是非常罕见的,甚至被认为是不切实际的。

部队成员们在挖掘过程中,纷纷表示疑惑和不满。

他们认为,战壕挖得如此深,士兵们站在里面将几乎看不到外面的情况,更不用说有效地射击敌人了。

然而,陈赓对于这种非传统的战壕深度有着自己的计划和目的。

他指导部队在战壕中放置小板凳,这样士兵们在战斗时可以站在板凳上,正好露出头部,便于观察和射击。

这种设计使得士兵们在战斗时能够获得更好的保护,同时也能有效地攻击敌人。

这一战术的实施,最初遭到了刘伯承的严厉批评。

刘伯承在接到部下的报告后,通过电话质问陈赓,认为这种战术是不理智的,甚至认为陈赓不懂战术。然而,陈赓对此并不动摇,他向刘伯承解释了自己的想法和战术的可行性。

陈赓指出,由于八路军在装备上与日军存在较大差距,因此需要采取非常规的战术来抵抗敌人。

通过将战壕挖得更深,我军可以在更加隐蔽的环境下观察和射击敌人,而敌人一旦接近战壕,就会因为高度差而难以有效还击。

实战中,这种深挖战壕的战术取得了显著的成效。

日军在接近这些深挖的战壕时,常常因为无法准确判断我军的位置而陷入被动。

而我军士兵利用战壕的深度优势,能够更加安全地进行射击,有效地阻击了日军的进攻。

三、神头岭伏击战的策划与胜利

1938年初,日军为加速侵略中国华北地区,动用了大量兵力。

日军沿着平汉、同蒲等铁路线,向晋南、晋西地区展开了大规模的攻势。

为了有效抵抗日军并分担主战场的压力,八路军129师的刘伯承决定在敌军必经之路上设下伏击。

这个重要的任务落在了陈赓所在的386旅身上。

陈赓接到任务后,立即召集部下开始策划伏击行动。

经过初步讨论,决定在神头岭地区进行伏击。

但当部队到达神头岭进行实地侦察时,发现情况与预期大相径庭。

原本地图上显示的适合设伏的山沟路段,实际上位于山岭之上,视野开阔,对于伏击来说非常不利。

这一发现让部队成员感到困惑和失望,许多指导员甚至提议更换伏击地点。

然而,陈赓并未被这一突发情况所动摇。他沉着冷静地对情况进行了分析,然后做出了一个大胆的决定:仍在神头岭设伏。

为了验证这个决定的可行性,陈赓召来一名战士进行了一项简单的测试。

他让这名战士在附近的公路上来回走动,以检验是否能被轻易发现。

结果表明,即使在公路上走动,也难以被发现,这证明了神头岭地形虽然开阔,但也有其独特的隐蔽性。

接着,陈赓向师部上报了这一战术安排。

刘伯承接到方案后,一开始对陈赓的决定表示质疑,并询问为何偏要在看似不利的地形中设伏。

陈赓解释说,正因为大家都认为神头岭不适合设伏,敌人也会有同样的看法,这正是出其不意的好机会。

在陈赓的坚持下,战斗方案最终获得批准。

为了确保伏击的成功,陈赓亲自指挥部队进行布阵。他们精心构筑了防御工事,并严格要求战士们在挖掘时不破坏原有的地形和植被,确保不留下任何蛛丝马迹。

3月16日,伏击战正式展开。769团的一部分士兵先行进入黎城,诱敌深入。

随后,日军从周边地区调集援军,千余名日军携带重武器蜂拥而至,却未察觉自己正进入了伏击圈。

在陈赓的指挥下,我军在最佳时机发动了猛烈的攻击。

日军被突如其来的伏击打得措手不及,我军利用战术优势,迅速歼灭了大量敌军。

此役,陈赓的神头岭伏击战取得了巨大胜利,不仅歼灭了大量敌人,还缴获了大量武器装备。

四、面对困境的机智与勇敢

在抗日战争期间,陈赓面临着装备和兵力上的巨大劣势。

这种劣势迫使他必须在战术上寻求创新,以弥补物质上的不足。

陈赓对此有着清晰的认识,并且不断在实战中尝试和调整,以期找到最有效的应对方法。

在与日军的冲突中,陈赓不仅依靠地形和环境优势,还在战术上进行了大胆的创新。

他明白,单纯的正面硬碰硬对抗对于装备和兵力都处于劣势的八路军来说,是非常不利的。因此,他开始尝试运用诱敌深入、伏击、夜袭等多种战术,以期在不对等的战斗中取得优势。

例如,在与日军的一次遭遇战中,陈赓利用地形和夜色,指挥部队进行了一次成功的伏击。他们在敌军可能经过的路线上设置了伏兵,并利用夜色和地形的掩护,等待敌人进入埋伏圈。

当敌人毫无戒备地进入伏击区域时,八路军迅速发动攻击,给予了敌人沉重的打击。

此外,陈赓还注重利用地方民众的支持和协助。

他深知,民众的支持对于游击战是至关重要的。

在战斗中,他常常与当地的抗日民兵密切合作,利用他们对地形的熟悉和对日军动态的了解,制定战术计划。

通过这种方式,陈赓不仅提高了战斗的效果,也加深了八路军与民众之间的联系。

在陈赓的指挥下,八路军经常能够在劣势中找到突破口,有效地打击日军,并在一定程度上削弱了敌人的战斗力。

这些战术的成功运用,不仅体现了陈赓的军事才能,也展示了他在面对困难和挑战时的机智和勇敢。

陈赓在战术上的创新和灵活运用,为八路军在抗日战争中取得一系列胜利提供了重要支持。

五、超越战争的智慧与远见

在抗日战争和后来的解放战争中,陈赓展现了不仅仅局限于战场的智慧和远见。

他的战术思想和军事行动不仅在具体战斗中取得了成功,更在战略层面上对整个战争进程产生了深远影响。

1948年11月,随着淮海战役的爆发,陈赓再次展现了他的战术才华。

在这场战役中,他面对的是装备精良的国民党部队。

陈赓采取了灵活机动的战术,通过迂回和伏击,有效地削弱了敌军的战斗力。

他不仅利用地形优势,还在夜间发动攻击,给敌人以沉重打击。

在淮海战役中,陈赓采用的一项关键战术是挖掘深战壕和坑道。

这些战壕和坑道不仅为士兵提供了遮蔽,还有效阻止了敌军的进攻。

即便在敌方的猛烈炮火下,这些坑道也能保护我军战士的安全,从而使得我军能够在有利的时机反击。

此外,陈赓还非常重视火力的集中使用。他指挥部队将火炮和重机枪集中在关键点,对敌军实施精准打击。通过这种方式,他有效地瓦解了敌人的防御体系,为我军的胜利奠定了坚实的基础。

陈赓的这些战术不仅在当时起到了关键作用,也为后来的军事行动提供了重要的经验。

他的战术思考总是能够根据战场情况灵活调整,既考虑到了战斗的具体需求,又顾及到了整体战略的布局。

在战争结束后,陈赓的军事思想和经验也为和平时期的国防建设提供了宝贵的参考。

他的智慧和远见超越了战争本身,对中国军事理论的发展产生了深远影响。

陈赓的军事生涯,不仅是一位杰出将领的传奇,更是一部中国现代军事史的缩影。

通过他的经历,我们可以看到一位将军如何在战火纷飞中展现智慧,如何在复杂多变的战场上把握先机,以及如何在战略层面上影响整个战争的进程。