说起“秀才”这个词,大家都不陌生。我们对古代读书人的印象往往停留在温文尔雅、循规蹈矩的形象上。他们给人的感觉总是彬彬有礼,有时甚至显得有些古板。这种刻板印象在我们的脑海中根深蒂固,仿佛古代读书人就是一群只知道死读书、不懂变通的人。

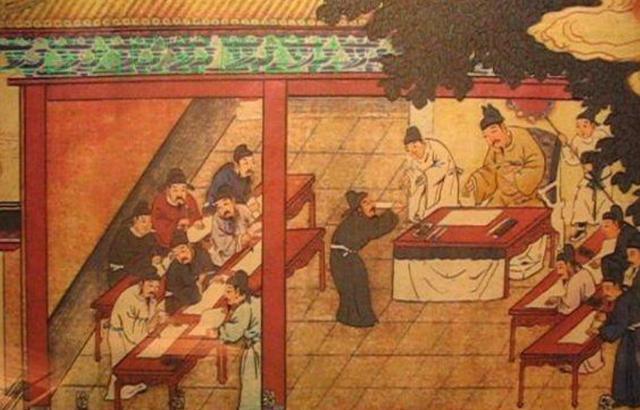

在古代中国,读书人想要进入官场,第一步往往是从成为秀才开始。秀才这个身份,对那时的读书人来说,意义非凡。尽管"秀才"这个词在历史长河中一直存在,但它的具体含义却随着时代的变迁而有所不同。可以说,秀才不仅是古代读书人仕途的起点,更是他们人生道路上的重要里程碑。

在文学和影视作品里,秀才常常被描绘得落魄寒酸。然而,历史上真实的秀才,社会地位其实并不低。

秀才相当于现在的什么学历?很多人可能觉得秀才没啥了不起,其实完全不是这么回事。那些电视剧里把秀才演得一文不值,都是瞎编的。实际情况是,秀才在古代可是相当有分量的。

【一、历朝历代,“秀才”演变】

很多人可能不知道,“秀才”这个词并不是从科举制度里来的。其实,早在春秋战国那会儿,就已经有人用“秀才”这个称呼了。那时候的秀才,和后来科举考试里的秀才,意思可不太一样。所以啊,秀才这个词的历史,比我们想象的还要久远得多。

齐桓公与管仲讨论社会分工时,管仲提出"具备卓越才能的人适合担任官员"。这里的"秀才"一词,实际上指的是那些才能出众的人。两人在交流中,管仲特别强调,拥有杰出能力的人应当被选拔为士人。因此,秀才的概念在当时就是指那些才华横溢、能力超群的人。这一观点反映了当时社会对人才的重视,也体现了管仲在治国方面的独到见解。通过这段对话,我们可以看出齐桓公与管仲对人才选拔的重视程度,以及他们对社会各阶层角色的清晰定位。

在《礼记》和《吕氏春秋》中,都提到了“秀士”这个词,其实它和“秀才”意思一样。不过,那时候的秀才跟后来考科举当官没啥关系,单纯就是指那些特别优秀的人。到了汉代,朝廷选官的方式多了起来,其中一种叫察举制,就是专门用来选拔“秀才孝廉”的。

在汉代,地方官员通常会推举那些以孝行著称的人。当时社会特别推崇孝道,因此一个地区的知名孝子往往会被推荐上去。被推荐后,这些人还要经过一系列考核,甚至有机会直接接受皇帝的面试。通过后,他们会被安排到相应的职位上。所以,当时“秀孝”这一概念非常关键,它意味着一个人不仅要学识渊博,还得在孝道方面表现出色。

在汉代,有些人单靠自身才华就能获得"秀才"的称号,但这种情况非常罕见。值得一提的是,虽然这种凭借真才实学得到认可的现象确实存在,但整体来看,能以此途径获得秀才头衔的人实在屈指可数。这种选拔方式与当时普遍采用的举荐制度形成了鲜明对比,也反映出汉代在人才选拔方面的灵活性和多样性。

到了魏晋南北朝,选官方式有了新变化,九品中正制成了主流,主要看家庭背景。但察举制也没消失,想当秀才或孝廉,还得通过考试。考试不仅要求人品好,还得懂四书五经,文章也得写得漂亮。《魏书》里提到,“有才能的人,不分户籍。”也就是说,只要有本事,不管来自哪里,都有机会。

优秀人才不分国籍,都应该被重用。魏晋南北朝时期,秀才的地位相当显赫。到了晋朝,选拔人才的方式发生了变化,察举制更加注重学术能力,秀才的选拔机会也随之增加。当时的选拔原则是“四方秀孝,非才勿举”,意思是说,只有真正有才能的人才会被推荐。

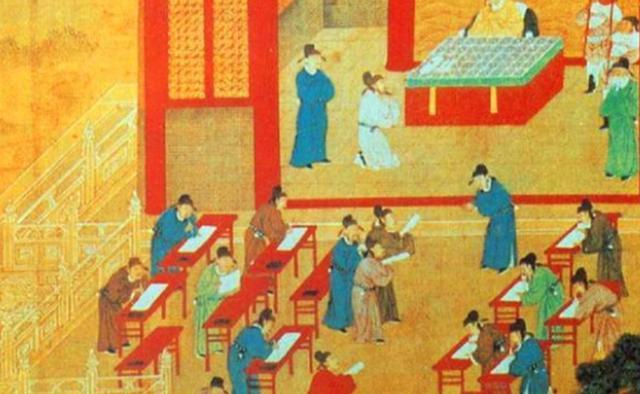

隋唐时期创立的科举制度,为后世的人才选拔奠定了基础。这一制度将读书人的选拔分为秀才、明经和进士三个科目。在隋朝,秀才科的考试难度最大。根据史料记载,开皇七年时,每个州只能推荐三人参加考试,最终成绩最好的那个人才能获得秀才的称号。

从全国范围内挑选几十个人竞争秀才,这个选拔过程相当困难。隋朝时,秀才的数量连十个都不到。到了唐代,科举制度开始面向普通人,但秀才的选拔标准依然严格。在常贡科目中,秀才仍然是最高级别,要求也非常高。

每年能考中秀才的考生屈指可数,顶多也就一两个。这种情况持续了很久,直到高宗取消了秀才科考试。尽管考试制度来回变动,但真正选拔出来的人才依然寥寥无几。

明清时期,随着社会逐渐安定,科举制度重新得到推行。在这一过程中,"秀才"这一称谓逐渐与府学、州学、县学的学生联系起来,成为这些教育机构学员的代名词。这一变化反映了当时教育体系的发展,也体现了"秀才"身份在科举制度中的重要地位。从某种意义上说,"秀才"已经不仅仅是一个简单的称谓,而是成为了官方认可的学子身份象征。随着科举制度的完善,"秀才"逐渐成为进入更高层次教育的重要阶梯,为学子们追求功名提供了基础和保障。

要参加科举考试,首先得成为秀才,而要成为秀才,又得先进学校学习,拿到这个资格。这就是为什么学校和科举考试紧密相连。对于明清时期的读书人来说,这几乎是他们求学的必经之路。人们常说的“十年寒窗苦读”,指的就是这段经历。虽然秀才听起来只是个入门级别的头衔,但想要考取并不容易,这恰恰体现了它的难度。

每年举行的岁试中,童生们通过选拔成为秀才,这标志着他们正式成为学生或生员。要想在众多秀才中脱颖而出,必须跻身前列,这样才能获得参加乡试的资格,向更高的学术阶梯迈进。

在古代,能一直专心读书的家庭并不多见,很多孩子早早就要为生活忙碌。寒门学子之所以少见,主要是因为家里负担不起读书的开销。那么,为什么后来有这么多人争先恐后地读书呢?看看“士农工商”这个顺序,士人始终排在第一位,这说明了读书的重要性。

要是真能考上功名,我的人生可就大不一样了。不仅能靠自己闯出一片天地,还能为老百姓做点实事,改善他们的日子。想想看,这机会要是抓住了,以后的路可就宽多了。

【二、古代“秀才”放在现在是什么学历?】

了解了秀才考试的难度后,我终于明白古代为什么秀才这么稀缺。随着时间推移,秀才成了科举考试的第一道门槛,但人们对秀才的误解反而加深了。特别是我们经常看的那些电视剧和电影,总是把秀才描绘成没什么本事的人。

在历史上,秀才的地位其实并不低,那么放到今天,秀才相当于什么学历呢?

如今,学历已成为衡量一个人知识水平最直接的标准。在中国,面对激烈的社会竞争,人们往往对名校毕业生另眼相看,觉得他们就是成功的代名词。实际上,学历越高,通常也意味着能结识更优秀的人,获取更好的机会。

在古代,读书人的等级从低到高依次是秀才、举人、进士和状元。很多人觉得秀才在这些人里是最普通的,放到现在可能也不怎么样。甚至有人认为自己穿越到古代,也能轻松考个秀才。其实,这种想法有点片面。秀才在古代并不容易考,需要经过严格的考试筛选,能考上的都是有一定学识的人。虽然比不上举人、进士,但在当时的社会地位并不低。所以,不能简单地用现代的眼光去衡量古代的秀才。

这种想法其实完全不对。前面我们说过,明清时期的秀才考试可不是那么简单。在成为秀才之前,考生得先通过童生考试。那时候读书人学的东西可多了,除了四书五经,还得钻研历史典籍,连天文地理这些都得懂。可以说,古代读书人需要掌握的知识面相当广,远不止我们想象的那些基本功课。

很多人一辈子都没能考上秀才,主要是因为他们搞不清楚考试的重点在哪里。这就像你根本不知道考官会考什么,自然也就没法有针对性地准备。结果呢,很多人到老都只能是个童生,连秀才都考不上。说白了,就是没抓住考试的关键点,白白浪费了时间和机会。

以孔乙己为例,他一生都在追求秀才功名,却始终未能如愿。可见,考取秀才绝非易事,千万别小看了它的难度。在清朝,秀才的竞争异常激烈,录取率低得惊人。据统计,每年参加考试的学子多达四五十万,而最终能成功考取的,不过区区两万人而已。

这么低的录取率,足以让人感受到古代科举考试的残酷竞争。很多人年纪一大把,还是没能考上秀才。实际上,考上秀才的平均年龄都在24岁上下。古代秀才考试,说白了就跟现在的高考差不多。每年成千上万的考生,最终能考上心仪学校的,也就那么一小部分人。

在古代,能考上秀才可不是件容易的事。要是用今天的教育体系来比较,秀才的水平可不止是普通大学生那么简单,更像是考进了名牌大学,比如那些985、211高校。说秀才相当于普通本科,那真是小看他了。这么一对比,是不是对秀才的本事有了更清楚的认识?换成现代的标准,秀才的含金量一下子就显出来了。

考上重点大学,是很多家庭的梦想。别小看古代的"秀才",他们的地位可不低。再往上说,要是能考上举人,那就相当于现在考上北大清华这种顶尖学府了。古时候的读书人,一辈子都在用功读书,希望通过考试改变自己的人生轨迹。

在古代,考中举人意味着有资格当官,不过秀才的身份也不容小觑。明清之前,秀才的数量非常少,几乎是凤毛麟角。到了明清时期,虽然秀才人数有所增加,但依然是个稀缺资源。一个秀才不仅能在十里八乡的私塾里教书,还能被富人家请去专门教孩子,地位相当高。可以说,秀才不仅是知识的象征,也是社会地位的体现。

根据《明史》记载,在明朝时期,秀才们每个月都能领到六斗米和鱼肉作为生活补助。这意味着一旦考中秀才,基本生活就有了保障,不必再为吃穿发愁。从这一点可以看出,当时的朝廷对读书人相当重视。正因如此,明代秀才的数量也逐年增加,形成了良好的教育氛围。这种制度安排不仅减轻了学子的经济压力,也鼓励了更多人投身科举,促进了文化教育的发展。

秀才和普通百姓身份不同,自然享有特殊待遇。他们不用服徭役,见县官也不必下跪,更不会轻易受刑。这种特权让秀才在地方上地位特殊,有些甚至协助官府办事,成为官民之间的中间人。

总的来说,秀才的身份确实比以前更受重视了。因为大家知道你念过书,对你都很尊敬,你待人处事也自然得体多了。读书人的地位提高了,这让你在社交场合更加如鱼得水。

【三、古代秀才和现代“秀才”,我们应多学习】

古代的科举制度确实为不少出身贫寒的人打开了一扇门,让他们有机会通过读书来改变人生轨迹。虽然这个过程需要一步步来,但只要能改变自己的社会地位,这样的机会谁不想抓住呢?所以,科举制的出现显然是非常有意义的。它不仅是个人上升的阶梯,更是社会流动的重要机制。

科举制度和现在的教育体系,尤其是高考和公务员考试,其实有很多相似之处。高考就像古代童生必须通过的那道门槛,而接下来的路怎么走,就得看个人的选择了。有的人选择继续深造,也有人选择参加各种考试,这跟古代的秀才们面临的选择差不多。总的来说,无论是古代还是现代,这些考试都在一定程度上决定了一个人的未来走向。

古代考秀才并没有年龄上的门槛,就拿《范进中举》里的范进来说,他可是年过半百才考上秀才的。相比之下,如今不少考试都设定了年龄限制。我们现代人总觉得考试一关比一关难,但古人又何尝不是这样呢?他们同样要面对重重考验,才能取得功名。说到底,无论是古代还是现代,想要通过考试都得下苦功夫,这一点倒是没什么区别。

古人和今天的我们一样,读书都是为了提升自己。有人觉得读书人没多大用处,这种说法真的站得住脚吗?从古至今,人们通过读书来改变命运、完善自我。那些被称为"秀才"的读书人,难道真的毫无价值?其实,读书带给我们的远不止知识本身。在这个问题上,我们需要更深入地思考。读书不仅能开阔视野,还能培养独立思考的能力。无论是古代还是现代,知识的力量都是不可忽视的。所以,当我们听到"读书无用"的论调时,不妨多问几个为什么。读书的价值,往往在潜移默化中影响着我们的人生轨迹。

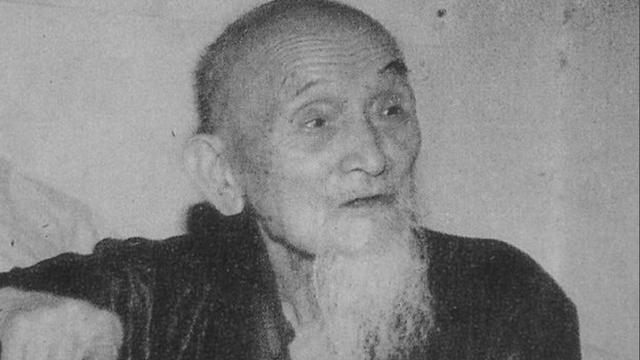

张任天是中国历史上最后一位离世的秀才,他的一生丰富多彩。他对数学有着深厚的兴趣,同时也热衷于武术。不仅如此,他还积极参与了护国运动,投身于革命事业。在清朝时期,他被誉为杰出的数学家。张任天的一生跨越了近一个世纪,直到1995年才辞世。他的故事,从学术到武艺,再到革命,展现了一个时代变迁中的个人传奇。

秀才真的毫无价值吗?看看这位清代秀才的经历,他不仅投身于新革命,还亲眼见证了新中国的诞生。身份并不能限制一个人,真正束缚人的往往是思想。

对我们来说,关键是要不断扩展自己的思维。就像古人曾在寒冷的冬夜刻苦读书一样,我们也要通过阅读书籍来探索更多的真知。这种精神不仅体现在过去,同样适用于今天。在书本中,我们能找到解决问题的答案,也能激发新的思考。阅读不仅仅是为了获取知识,更是为了培养独立思考的能力。正如前人所做的那样,我们也要在知识的海洋中不断探索,以寻找那些隐藏在文字背后的真理。