1979年,一辆黑色轿车缓缓驶入大院。

车门打开,一位老人走下车,他衣着素净,步伐稳重。门前站着一个人,挺拔的身姿虽已微微佝偻,这是叶剑英元帅,他站在那里,目光定定地望着面前的老人。

叶剑英微微颔首,像是在确认,对面真的是自己阔别了12年的老战友,薄一波。

叶剑英控制不住自己的情绪,眼泪夺眶而出,声音颤抖:“想不到你们受了这么多苦啊……”这场阔别重逢背后,藏着什么波折?

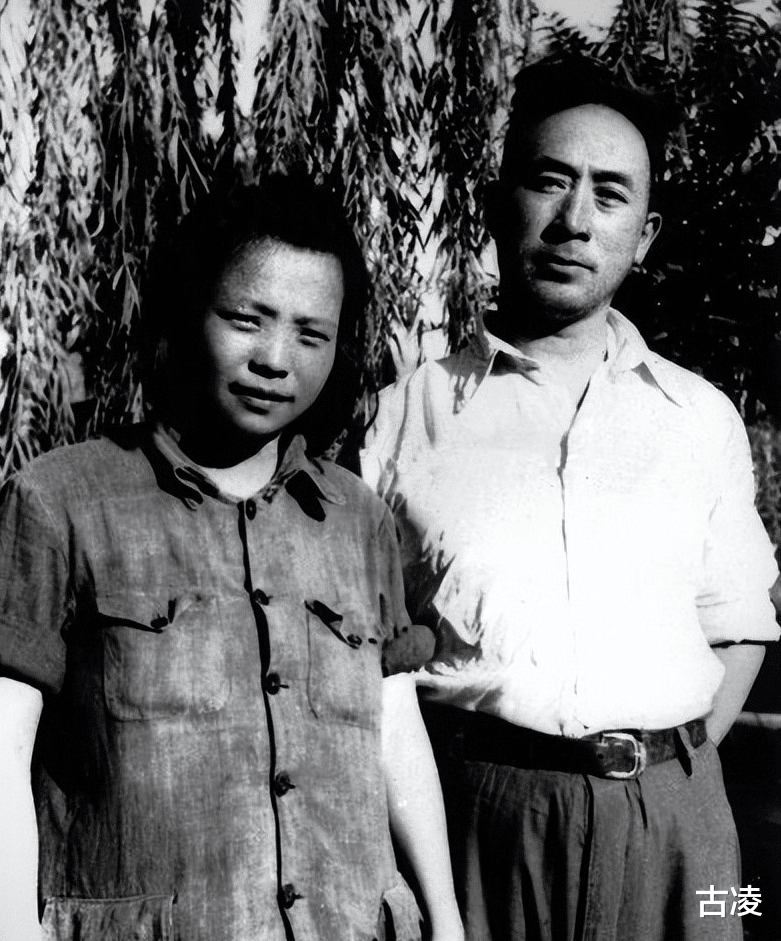

1943年11月,薄一波从抗日敌后根据地太岳地区跋山涉水,经千里辗转抵达延安。

这是他自1925年入党以来第一次来到中共中央所在地。在太岳根据地里,他已经多次听说延安是共产党领导全国抗战、社会主义思想传播的核心地带。

薄一波此次来延安,是为了出席党的七大。

到达延安后,薄一波得知七大因故推迟召开。

他与时任太岳根据地的几位同志初次见面,安顿下来后,对接新的安排。他和老战友罗瑞卿一同踏上求学之旅,进入中央党校学习。

在敌后根据地,他们更多的任务是处理物资调配、部队管理以及敌我作战的实际问题。而中央党校的课程涵盖了对马列主义的精读、革命战略的分析以及党的新方针政策的宣讲。

不久,在罗瑞卿的提议下,他与薄一波两人决定利用课后时间拜访设在延安王家坪的军委总部。

他们慕名已久,盼着有机会能见到时任军委参谋长和八路军参谋长的叶剑英。在敌后根据地时,薄一波偶尔会听到关于叶剑英的评价与事迹。

叶剑英被誉为“南粤名将”,后投身北伐和革命,参与中华苏维埃共和国的建立,以及长征中的关键军事决策。担任军委和八路军的高级指挥员后,他率领部队打了一次又次的胜仗,名声大震。

两人到了王家坪的军委总部,叶剑英迎面向他们走来。薄一波虽是第一次见叶剑英,却有一种熟悉感。

叶剑英的谈吐充满文雅与条理,用一些简短的比喻或历史类比来解释问题,让复杂的问题变得易于理解,这令薄一波印象深刻。

这一次短暂的交流,却成为两人数十年之后的革命战斗合作中的起点。

1949年10月,广州解放,叶剑英临危受命。

他担任广东省人民政府主席、广州市市长和军事管制委员会主任,多重身份之下,任务异常繁重。刚解放的土地,社会秩序亟待恢复,各项治理工作需要快速推进。

面对复杂的局面,叶剑英深入地方,与干部群众共同探讨解决实际问题的办法。他调研城市治理中的每个关键环节,从公共服务的重建到社会治安的整顿,从经济领域的恢复到人民生活的改善,都力求稳扎稳打。

薄一波留在北京,协助陈云主持中央财政经济工作。

他和同事全力以赴,为刚成立的新中国解决经济领域中最亟待处理的问题。从清理财政系统、统一金融市场到稳定物价、筹备经济建设资金,薄一波几乎没有停歇的时间。每一项决策都要审慎衡量,确保能够为全国的经济生产和资源调配提供有效的保障。

1954年,中央决定将叶剑英调回北京,委以新的重任。

尽管彼此的任务领域不同,但他们在党的建设、国家发展大局上具有一致的认识和理解。在多次参加会议时,两人因需要协调和讨论相关领域的工作,有了更多直接接触的机会。

毕竟,经济工作与其他政治与军事事务息息相关,如何统筹规划、实现国家建设的推进,需要彼此分享经验并配合施策。

50年代中期,社会主义建设进入新的阶段,党内对如何推进全面建设展开深入探讨。在这样的背景下,叶剑英和薄一波作为不同领域的核心干部,经常在同一个会议室里倾听或参与讨论。

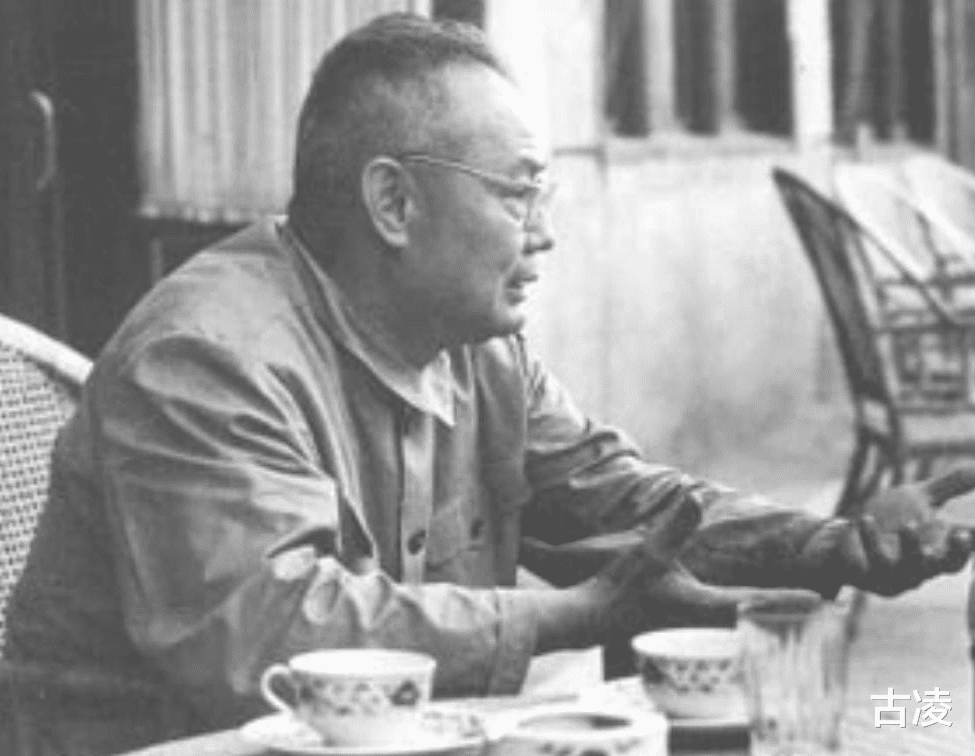

20世纪50年代末,北戴河召开了中央工作会议,议题广泛,非常重要。

时局的变化和社会主义建设中遇到的各类问题让与会者们都备感压力。会议规模大,时间长,讨论内容既有国家经济规划,也涉及政治、文化等诸多方面。

薄一波作为经济领域的重要负责人,他在发言时引用了传统戏曲中的人物王佐,讲述了他断臂自证忠诚的典故,用“为国家尽忠心”来引出自己对共产党干部精神的思考。

毛泽东坐在会议桌的核心位置,边听边记,对于众人的讨论饶有兴趣。在叶剑英提出自己的一些观点后,毛泽东即兴评点,用诗一般的语言总结了叶剑英的特质,“诸葛一生惟谨慎,吕端大事不糊涂”。

薄一波坐在会场一侧,亲眼见证了整个过程。

叶剑英的思维与表达处于一种稳健状态,不论是军事领域还是更宽泛的党内事务,他的分析总是沉着冷静且深思熟虑,正如毛泽东所评价的那样,是“惟谨慎”和“大事不糊涂”的代名词。

七十年代初,叶剑英已经搬到西山。

党和国家正处于严峻关头,他并在这里与邓颖超、陈云、康克清、粟裕等老友们密切磋商,共同谋划应对之策。最终,在党中央其他领导人的努力下,国家度过了危难时刻。

1979年1月,薄一波被平反出狱。叶剑英听闻薄一波获释平反之后,为老朋友感到高兴。

不久后,薄一波约上安子文、刘澜涛等老同志,一同前往北京市西山叶剑英的住所看望这位久别的战友。

汽车驶入大院,叶剑英已经站在门口迎接,车门一打开,叶剑英快步迎上前,望着眼前的薄一波,往日的回忆翻涌而来,思念、感慨、喜悦……一时间百感交集,竟忍不住老泪纵横。

他说的第一句话是:“想不到你们受了这么多苦啊!”

叶剑英招呼众人进屋,坐在会客处的几位老战友,他们围坐在一起,像往昔那样畅谈。临别时,叶剑英亲自将老战友们送到门口,薄一波一行人坐上汽车,缓缓驶离西山。

叶剑英静静地站在院门口,目送老友远去,直至车影消失在苍茫暮色中,仍久久不愿离去。

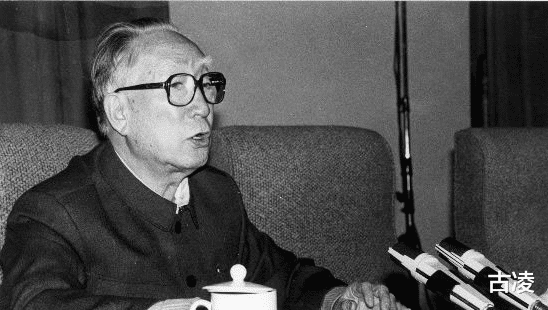

八十年代,叶剑英和薄一波能常常见面了。叶剑英出任全国人大常委会委员长,薄一波担任国务院副总理、国务院机械工业委员会主任等职务。

1982年,党的十二大筹备工作进入重要阶段。此时,叶剑英在广州疗养,因年事已高,他很少过问工作。薄一波奉中央委托,带着关于人事安排的汇报,特意从北京南下,与叶剑英见面。

在这次会面中,薄一波详细转达了中央关于十二大筹备的重要精神,并征求叶剑英的意见。

叶剑英从战略布局到具体人事安排,提出了一些中肯建议。但谈到自身时,他语气坚决,表明了自己退出中央领导核心的意愿。他坦言年事已高,不愿因为自己的身体状况影响日常工作。

1982年9月,中共十二大隆重召开。

叶剑英发言:“我今年85岁了,年老多病,做事已力不从心。从党的事业着想,我曾多次要求退出领导岗位,在中央没有决定我退出之前,当尽力而为——‘鞠躬尽瘁,死而后已’。”会场内瞬间掌声雷动,经久不息。

薄一波年近八十,仍担任国务院副总理、国务院机械工业委员会主任,并兼任国家经济体制改革委员会第一副主任,全力投入国家经济改革事业。

两位老人虽已至耄耋之年,却依旧燃烧着生命的光与热,以身作则,为国家建设奉献最后的力量。

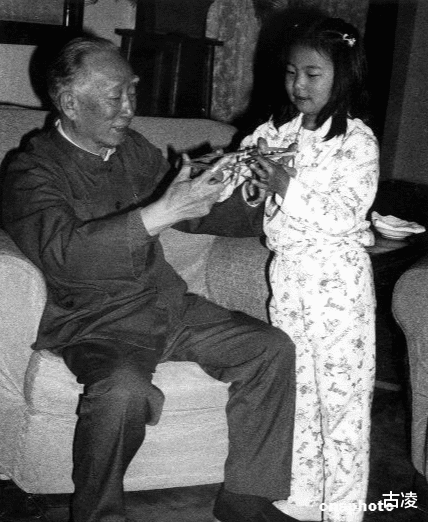

1984年,叶剑英因病住院,身体状况日益衰弱,已经无法开口讲话。消息传到薄一波耳中,他放下手头的事,特意赶往西山看望老战友。

叶剑英躺在床上,身体已显得极其虚弱,面容消瘦,手腕上插着输液管。薄一波走到病床边,在一旁站定,护士低声提醒叶剑英说薄一波来了,叶剑英微微有了反应,睁开了眼睛。

薄一波伸出手,轻轻握住叶剑英的手。片刻后,医护人员提醒检查时间,薄一波起身放下叶剑英的手走出病房。他走到值班室,叶剑英的家属正等在那里,希望薄一波能够写点什么给叶剑英。

随后,一位工作人员递上纸笔,薄一波写下了1927年高一涵为李大钊撰写的悼念辞句,“他对人们,从浑厚中透出侠义气;人们对他,从亲爱中露出敬畏心。”

1986年10月22日,叶剑英病逝于北京,享年89岁。2007年1月15日20时30分,薄一波因病医治无效,在北京逝世,享年99岁。

参考资料:

[1]“浑厚中透出侠义气”──薄一波谈叶剑英[J].瞭望,1995(9):44-45

[2]薄一波与叶剑英的肝胆之情 《文史精华》2005年第一期 2007年01月16日

[3]中共元老薄一波传奇一生 南方日报 2007年01月22日