我是三国路人甲,专注三国史。跟着我,一起聊三国

刺客,是一个古老的行当,是指因政治、私怨等原因,对目标人物进行刺杀的特殊人群。史马迁在作《史记》时,专门写了一篇《刺客列传》,使专诸、聂政、豫让、荆轲四大刺客得以名垂青史。两汉任侠之风盛行,至汉末三国,刺客依然流行,其中许贡门客刺孙策、韩龙刺轲比能、郭脩刺费祎可称三国三大刺杀事件。

许贡三门客刺杀了孙策

一、许贡门客刺孙策许贡,籍贯不详。

不过许贡与汝南(治平舆,即今河南平舆)名士许靖交情深厚,许靖逃离董卓控制的朝廷后,曾投靠时为吴郡(治吴县,即今江苏苏州)都尉的许贡(参见许靖篇)。因此,他很可能也是汝南人,甚至是许靖的近支。

当时的吴郡太守是盛宪。盛宪先入朝为尚书郎,与少府孔融交厚,后外放吴郡太守。在太守任上,他察举高岱、妫览为孝廉。后盛宪因病辞官,许贡就自领吴郡太守,并对盛宪进行迫害,亏得高岱的帮助他才逃过一劫。

汉献帝初平四年(193年),袁术占据寿春(今安徽寿县),失去父亲的孙策前往依附。此时,太傅马日磾持节到关东(函谷关以东)安抚天下,他到达寿春,表拜孙策为怀义校尉,同时辟朱治为掾属,后朱治又迁吴郡都尉(参见朱治篇)。

献帝兴平二年(195年),孙策南渡长江开拓江东。朱治打算从钱唐(今浙江杭州)进入吴郡,却被许贡阻于由拳(今浙江嘉兴)。朱治与其交兵,大败许贡,许贡向南投奔山贼出身的豪帅严白虎。朱治遂进入吴郡,自领太守。

后许贡向朝廷上表,说孙策骁勇,犹如项羽,应召他入京城,以防久患难制。不想此表被孙策截获,他请许贡来见,见面后对其一顿输出。许贡却谎称并无此事,孙策大怒,即令武士绞杀许贡。

孙策杀许贡而被其门客所刺

许贡之子及门客逃走,图谋报仇。献帝建安五年(200年),许贡三门客趁孙策在丹徒(今江苏镇江)打猎,将其重创,不久孙策重伤去世,时年二十六岁(参见孙策篇)。

孙策去世后,其弟孙权接掌江东。孙权虽无孙策开疆拓土的豪气,但善于团结士人,终建立帝业,三分天下有其一。

盛宪后被孙权所杀。后妫览与生于丹杨(治宛陵,即今安徽宣城)的戴员在孙权三弟、丹杨太守孙翊手下分任督兵、郡丞,他们瞅准机会,联合孙翊家将边鸿,又将孙翊刺杀(参见孙翊篇)。二人后又杀害前来探看情况的宗室重臣、庐江(治舒县,即今安徽庐江)太守孙河,但他们又被孙翊之妻徐氏设计诛杀。

许贡门客刺杀孙策,非常符合《史记·刺客列传》中“士为知己者死”的标准。也就是说,他们是具有任侠之气的1.0版刺客。而接下来的韩龙刺轲比能,则是身负家国情怀的2.0升级版。

二、韩龙越漠刺比能轲比能是汉末三国时期的鲜卑族首领。

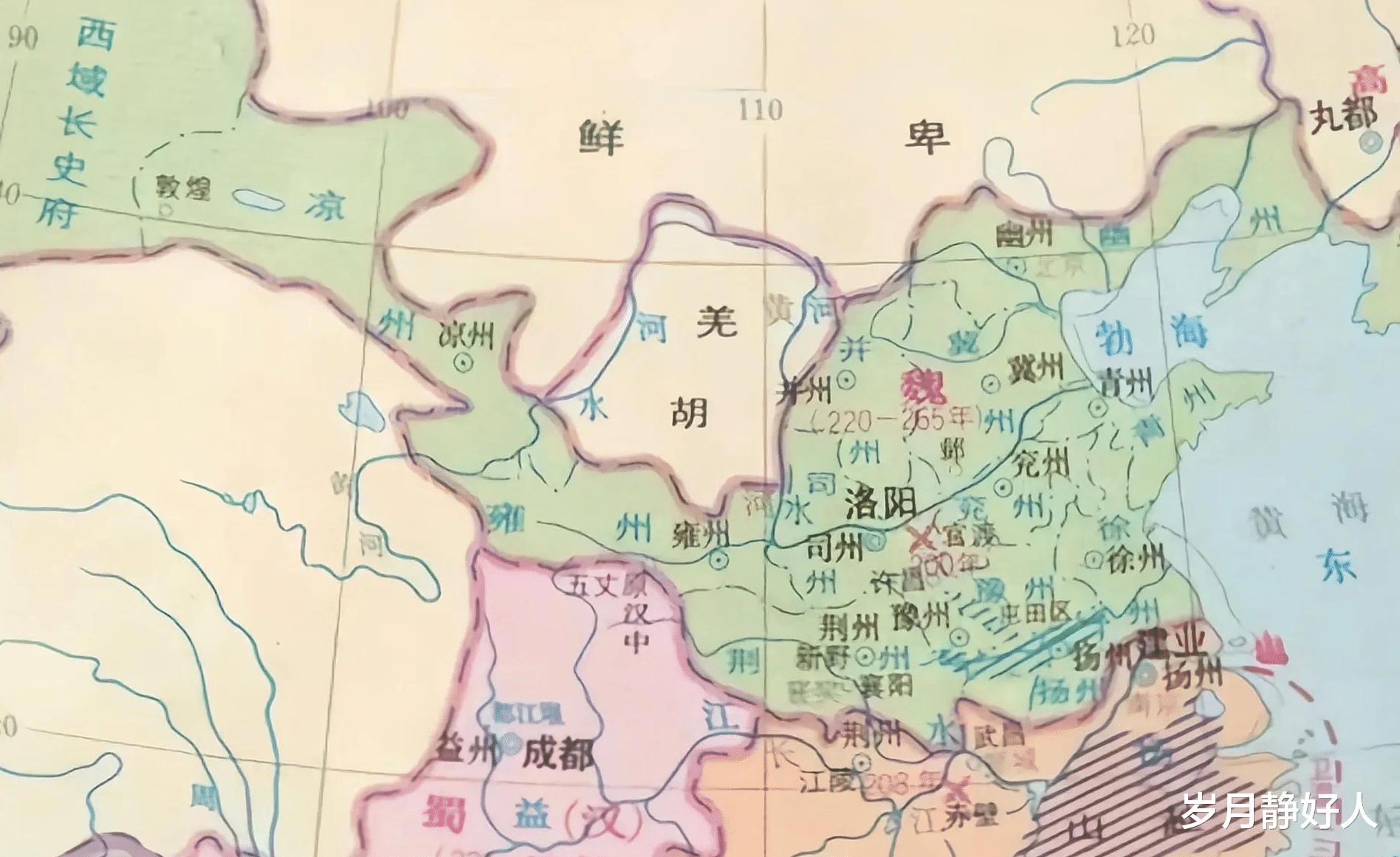

鲜卑和他的近支乌丸(又作乌桓)都是东胡的分支。乌丸经建安十年(205年)曹操北征、建安二十三年(218年)曹彰北征后,逐渐衰落,其残部大部分并入鲜卑,内迁者则融入汉人。鲜卑后一家独大,遂成为魏晋乃至南北朝时期对中原影响最大的北方游牧民族。

东汉光武帝建武三十年(54年),鲜卑大人於仇贲率族内附,被封为王,其后鲜卑与乌丸一起与汉室共抗边患。此后鲜卑与汉室时合时离,直到檀石槐北抗丁零、东击夫馀、西敌乌孙,统一鲜卑各部,鲜卑终成为汉室劲敌。

鲜卑继匈奴后为草原霸主

但檀石槐亡后,步度根、轲比能、扶罗韩等强人各自为政,鲜卑再告分裂。此后轲比能先统一东部鲜卑,后吞并西部步度根部,成了仅次于檀石槐的鲜卑一代雄主。在诸葛亮第四次北伐时,曾联合轲比能对抗曹魏,鲜卑从而成为魏北方之患(参见鲜卑篇)。

汉末三国时,中原王朝在与鲜卑、乌丸的战斗中,出现了田豫、牵招等抗边名将。其中牵招在魏文帝黄初(220—226年)末年为雁门(治广武,即今山西代县)太守时,利用鲜卑内部矛盾,杀轲比能之弟苴罗侯,又联络河西鲜卑附头(又作蒲头)等十多万家,缮治故上馆城(今山西代县),置屯戍以镇内外。田豫则对强横者打压,对奸猾者拆散,对为胡出谋划策者以离间让他们互斗,以此让其难以形成气候(参见田豫篇)。

但田豫后被幽州刺史王雄进谗,说他昏聩、乱边,朝廷调回田豫,以其为汝南太守。王雄你可能不熟,但他的孙子你一定知道,他就是竹林七贤之一的王戎。

魏明帝青龙元年(233年),轲比能再次作乱,并诱使已归附魏室的步度根再次反叛,他们寇略并州,杀害吏民。朝廷以骁骑将军秦朗率中军出讨,轲比能败走,步度根为其所杀。

为彻底解决边患,青龙三年(235年),王雄派勇士韩龙出塞刺杀轲比能。此后鲜卑诸部“种落离散,互相侵伐,强者远遁,弱者请服,由是边陲差安,漠南少事”,曹魏北部威胁暂时解除。

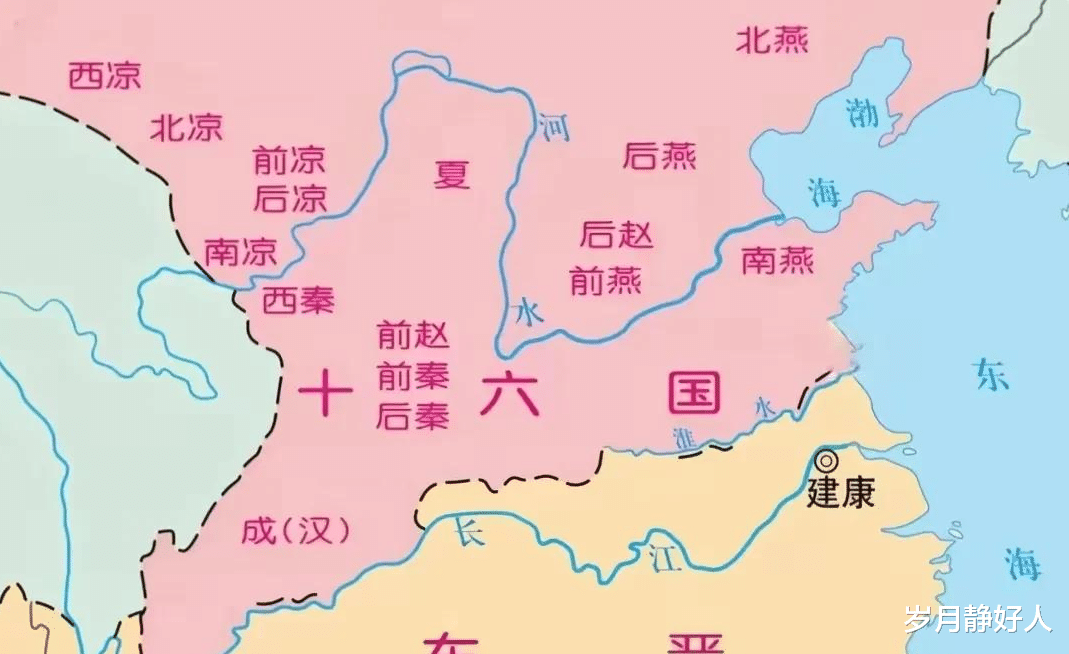

后在司马懿攻灭辽东公孙氏时,鲜卑慕容部因出兵协助,战后得以居于辽西(治阳乐,即今辽宁义县)。此后,东部鲜卑先后形成慕容部、宇文部、段部三部。鲜卑另一支拓跋部在拓跋力微的率领下,迁至云中(今内蒙古托克托),秃发部再从拓跋部分离,西迁河西。鲜卑乞伏部则在西晋建立前,已迁入雍、凉二州。

十六国位置图

在十六国时期,鲜卑人先后建立了前燕、后燕、西燕、南燕、南凉、西秦、吐谷浑等政权。后鲜卑拓拔部建立北魏,再分为东、西魏,又更为北齐、北周,直到隋唐逐渐融入汉人。

三、郭脩笃志刺费祎郭脩,又作郭修,有书也作郭循,字孝先,西平(治西都,即今青海西宁)人。

郭脩在季汉卫将军姜维的一次军事行动中被俘,但他不为所屈。后主刘禅敬其气节,封他为左将军。

但郭脩仍心向魏国,一心想找机会刺杀刘禅,只是由于侍卫防守严密,因此他又另觅对象下手,结果找到了大将军费祎。

季汉后主延熙十六年(253年)大年初一,费祎在汉寿(今四川广元)召开岁首大会。郭脩当时也在座,他乘费祎饮酒沉醉之机,举起藏在马鞭中的小刀,刺中费祎。几天后,费祎去世(参见费祎篇)。

郭脩也在同年身亡,大概率是被汉将当场砍杀。

同年八月,魏帝曹芳下诏,说郭脩节操高尚、舍死取义、杀身成仁,其勇赛刺杀韩傀的聂政,功过斩杀楼兰王的傅介子,因此追封他为长乐亭侯,追谥威侯,并让他的儿子袭其爵位,加奉车都尉,赐银千鉼、绢帛千匹。

费祎后被郭脩刺杀

关于郭脩刺费祎,南朝史学家裴松之在注《三国志》时,却说其难称得上是舍生取义。裴松之说,古人所谓舍生取义,行事必有道理,或感恩怀德拼命无悔,或利害攸关奋发响应。魏帝诏书中所说的聂政、傅介子就是这样的人。若非如此,就是胡乱作为。当时的魏蜀,虽为敌国,但没有赵襄子灭智氏之仇,更无燕丹存亡之急,而且刘禅是平庸之主,费祎是中才之相,二人的存亡,并不会影响魏国的兴丧。郭脩在魏,只不过是西州一普通男儿,被蜀俘虏后,他既不能抗节不辱,对魏又无食禄之责,却无故选择在合格的时机做了一件不合适的事,实在是义无所加,功无所立,实在是“折柳樊圃”之辈。

“折柳樊圃”语出《诗经·齐风·东方未明》,后边还跟着一句“狂夫瞿瞿”,两句诗的意思是:奴隶折柳围篱笆,监工瞪眼真强霸。裴松之在这里引用这句话,意在嘲笑郭脩行为之狂悖,不知死了还被魏室拿来恶心季汉,实在是无谓之举。

事实上也是如此,季汉鸽派费祎被刺后,鹰派姜维走上前台,他开始北伐不止,既扰乱了魏边,又耗空了蜀国。可以说正是郭脩的这次行动,改变了三国的走势。

其实汉末三国时,还有许多的刺杀行径,像徐庶、典韦、夏侯惇年轻时都干过任侠杀人的勾当。但他们的行为,与上述三次刺杀事件比起来,对历史走向的影响,实在是微乎其微,故不在本文所述之列。

我是三国路人甲,一个铁杆三国迷。跟着我,一天学一点三国知识