引言:

1995年的一个深秋,在北京301医院的病房里,95岁高龄的开国上将陈士榘躺在病榻上。在生命的最后时刻,妻子轻声问他:"你这辈子最爱谁?"虚弱的陈士榘毫不犹豫地回答:"毛主席。"这位从秋收起义时期就追随毛主席的老战士,曾是1927年毛泽东亲自发展的第一批党员之一。从井冈山到延安,从解放战争到新中国成立,68年的革命生涯中,他始终忠诚于党和人民。这份深厚的革命情谊,超越了生死,直至永恒。

大纲:

一、革命初心

陈士榘的早年经历

参加秋收起义,与毛主席的初次相遇

1927年三湾改编,成为毛主席亲自发展的第一批党员

二、战火淬炼

井冈山时期的战斗经历

长征路上的重要职务

解放战争时期的卓越贡献

三、建国元勋

工程兵司令员的重任

"两弹一星"事业中的贡献

毛主席对其的特殊信任与器重

四、永恒的革命情怀

晚年生活与对革命的回忆

1995年临终前的深情告白

一生对党和毛主席的忠诚写照

95年,开国上将逝世,临终前妻子问:你这辈子最爱谁?他:毛主席

1995年的一个深秋,在北京301医院的病房里,95岁高龄的开国上将陈士榘躺在病榻上。在生命的最后时刻,妻子轻声问他:"你这辈子最爱谁?"虚弱的陈士榘毫不犹豫地回答:"毛主席。"这位从秋收起义时期就追随毛主席的老战士,曾是1927年毛泽东亲自发展的第一批党员之一。从井冈山到延安,从解放战争到新中国成立,68年的革命生涯中,他始终忠诚于党和人民。这份深厚的革命情谊,超越了生死,直至永恒。

革命种子,信仰之火相遇井冈

二十世纪二十年代的中国,内忧外患交织。在这个动荡的年代里,湖北荆门走出了一位少年陈士榘。

1909年,陈士榘出生在一个贫苦农民家庭。为了改变命运,他参加了共产党在湖北举办的学生军事训练班,后被分配到国民革命军第二方面军总指挥部警卫团。

1927年4月,蒋介石在南京另立国民政府,大革命失败。面对严峻的形势,中国共产党在汉口召开紧急会议,决定进行土地革命。

同年9月,陈士榘参加了震惊中外的秋收起义。起义军原本计划攻打长沙,却因敌我力量悬殊而被迫改变战略。

在毛泽东的带领下,起义部队转战至湖南文家市。毛泽东在里仁学校主持召开前敌委员会扩大会议,提出了著名的"敌强我弱,敌大我小"的论断。

部队向井冈山进军途中,毛泽东开始在部队中寻找可靠的革命骨干。在永新三湾村,毛泽东进行了具有历史意义的"三湾改编"。

1927年10月15日,陈士榘和其他五名同志来到湖南炎陵县水口街叶家祠堂。在这个简陋的阁楼上,毛泽东亲自主持了入党仪式。

这是一次特殊的入党仪式,阁楼里只有几条长板凳、一张方桌和一盏菜油灯。桌子两边挂着写有入党誓词和"CCP"字样的红纸。

在毛泽东的带领下,陈士榘和其他五名同志举起右手,庄严宣誓:"牺牲个人,努力革命,阶级斗争,服从组织,严守秘密,永不叛党。"

这六名新党员中,有两人活到了建国后。陈士榘正是其中之一,也是最终成就最高的一位。

这次入党仪式,成为陈士榘革命生涯的重要转折点。从此,他追随毛泽东南征北战,经历了中国革命最艰难的岁月。

战火纷飞,井冈铸就钢铁魂

陈士榘追随毛泽东的革命征程,从井冈山开始展开新的篇章。在这片红色沃土上,他亲眼见证了中国工农红军的壮大过程。

1928年初,陈士榘被任命为红四军第十二连连长。在井冈山艰苦的革命环境中,他带领连队与国民党军队展开了一场又一场的较量。

井冈山时期的战斗异常艰苦,敌人经常采取"围剿"战术。陈士榘带领部队在茨坪、黄洋界等地与敌人展开激烈交锋,多次打退敌人的进攻。

1929年,毛泽东决定扩大革命根据地。陈士榘随军转战赣南、闽西地区,参与创建了中央革命根据地。

在江西苏区时期,陈士榘被提拔为团长。他带领部队参加了第一至第四次反"围剿"战争,在战斗中表现出色。

1934年,中央红军被迫实施战略转移。陈士榘担任红一方面军某师参谋长,带领部队踏上了二万五千里长征的征程。

长征途中,陈士榘随军经过了湘江战役、遵义会议、四渡赤水、巧渡金沙江等重大历史事件。在这些关键时刻,他都坚定地支持和执行毛泽东的军事战略。

1935年10月,红军胜利到达陕北。陈士榘被任命为红一方面军某部副师长,参与了陕北根据地的建设工作。

抗日战争爆发后,陈士榘在延安参加整风运动,系统地学习了毛泽东思想。他对毛主席的敬仰之情在这一时期更加深厚。

1945年,抗日战争胜利后,陈士榘随军参加了解放战争。在辽沈、平津等重大战役中,他指挥部队屡建战功。

战争年代里,陈士榘始终把毛主席的指示作为行动指南。即便在最艰难的时刻,他也从未动摇过对毛主席的信念。

这段战火纷飞的岁月,不仅锻造了陈士榘的军事才能,更铸就了他对毛主席的深厚感情。这种感情,超越了普通的领导与下属关系,成为了一种坚定的革命信仰。

国防重任,两弹功勋铸辉煌

新中国成立后,陈士榘被授予上将军衔,担任工程兵司令员。在这个重要岗位上,他为国防建设和"两弹一星"工程做出了巨大贡献。

1950年代初期,毛主席提出了发展核武器的战略构想。陈士榘受命组建专门的工程部队,为核试验基地建设提供保障。

在戈壁荒漠中,陈士榘带领工程兵部队克服恶劣环境,建设导弹发射场和核试验基地。他们日夜奋战,用双手在大漠中建起了现代化的军事工程设施。

1964年,中国第一颗原子弹试验成功。陈士榘作为工程保障的总指挥,见证了这一历史性时刻。试验成功后,毛主席特意接见了他,对工程兵部队的贡献给予高度评价。

在导弹研制过程中,陈士榘多次深入一线,解决技术难题。他带领工程兵突破重重困难,建成了多个导弹试验场。

"两弹一星"工程期间,陈士榘经常与钱学森等科学家密切配合。他们之间形成了军工结合的良好模式,推动了国防科技的快速发展。

1967年,中国第一颗氢弹试验成功。陈士榘再次受到毛主席的表扬,被誉为国防建设的功臣。

在工程兵司令员的岗位上,陈士榘始终牢记毛主席的嘱托。他带领部队参与了三线建设,为国防工业基地的建设立下汗马功劳。

毛主席多次对陈士榘的工作表示赞赏,称赞他是"又红又专"的典范。这份信任和器重,让陈士榘倍感荣幸,也更加努力地投入工作。

除了军事工程,陈士榘还参与了许多重大民用工程的建设。京广铁路、成昆铁路等重点项目都留下了工程兵的足迹。

在工作中,陈士榘经常回忆起井冈山时期毛主席教导他的话。他把毛主席的革命精神贯彻到每一项工作中去。

这段建设国防的岁月,见证了陈士榘对党和国家的忠诚,也见证了他与毛主席之间那份深厚的革命情谊。在工程兵这个特殊的战线上,他用实际行动践行着对毛主席的承诺。

一生追随,临终深情告别时

1976年9月9日,毛主席逝世的消息传来,陈士榘在北京家中失声痛哭。那一刻,他回忆起近五十年来追随毛主席的点点滴滴。

退休后的陈士榘把大量时间用在整理革命历史资料上。他常常向年轻一代讲述井冈山时期的故事,讲述毛主席的革命精神。

1980年代,陈士榘开始撰写回忆录。在回忆录中,他详细记录了从秋收起义到新中国成立的重大历史事件,字里行间无不体现着对毛主席的敬仰之情。

每年清明节,陈士榘都会去天安门广场,向毛主席遗像三鞠躬。这个习惯,他一直坚持到无法独立行走为止。

1990年,陈士榘在一次老战友聚会上说:"我这一生最幸运的事,就是在年轻时遇到了毛主席,成为他亲自发展的党员。"

1995年秋天,95岁高龄的陈士榘因病住进了北京301医院。病榻上的他仍然时常谈起毛主席,谈起革命战争年代的往事。

住院期间,陈士榘的老战友们纷纷前来探望。每当谈到毛主席,他总是精神振奋,滔滔不绝地讲起往事。

生命的最后时刻,陈士榘的妻子坐在病床边,轻声问他:"你这辈子最爱谁?"虚弱的陈士榘毫不犹豫地回答:"毛主席。"

这个回答,道出了一个老革命者的赤子之心。从1927年宣誓入党的那一刻起,他对党和毛主席的忠诚就永远铭刻在心。

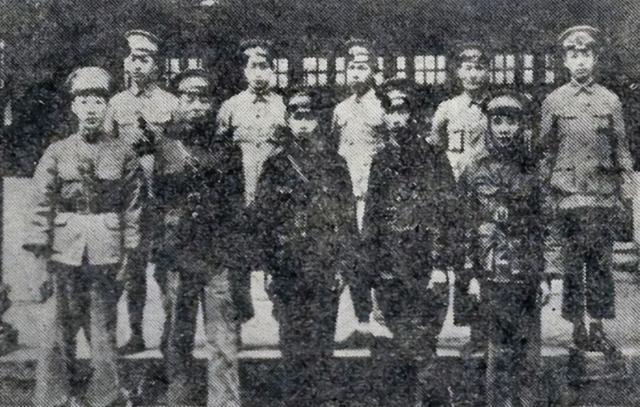

陈士榘离世后,他的遗物中保存着一张泛黄的照片,那是1935年在陕北时毛主席与他的合影。照片背面写着"永远忠于党,永远追随毛主席"。

在他的追悼会上,老战友们追忆道:"陈士榘同志用一生实践了对毛主席的承诺,他是我们党的优秀党员,是毛主席的好战士。"

如今,陈士榘的故事依然在传颂。他用68年的革命生涯,诠释了什么是信仰,什么是忠诚,什么是永不变质的革命情怀。从秋收起义到新中国成立,从战火纷飞到和平建设,这位开国上将始终如一,直到生命的最后一刻。