2023年,张隆溪教授出版A History of Chinese Literature。这本书是通史,篇幅不是很大(据说全书二十万言)。也许受篇幅所限,在讨论《三国演义》这样的百回大书时,张教授只写了三个段落。

A History of Chinese Literature

三个段落的篇幅自然难以详细介绍《三国演义》的内容、文学成就和历史地位,所以张教授只聚焦于赤壁之战(公元208年11月)。

张教授说:The battle at Red Cliff, for example, has only a brief record in Chen Shou’s historical book, but Luo Guanzhong told the story in eight chapters with unexpected twists and turns and an increasingly heightened dramatic tension.

这句话中的 Red Cliff,指赤壁;Chen Shou,就是陈寿;brief 是“简略”。前半句的意思是:在《三国志》中,赤壁之战只有简短的记载。

陈寿《三国志》写魏、蜀、吴三方史事,赤壁战的事迹不仅见于《魏书》,如果读者统观陈寿所记,那么,《三国志》中的赤壁之战不见得很简略。

《三国志》中的《魏书》记赤壁战之处根本连周瑜都没有提及,然而北宋苏轼的《念奴娇‧赤壁怀古》专门颂扬“三国周郎赤壁”(英译见于Zhang 2023:227)。

本文将讨论三个问题:

(一)《三国志》叙述赤壁之战到底是不是 only a brief record?

(二)张教授说周瑜是the main planner of the battle。孙刘结盟和赤壁“火烧连环船”,是由周瑜当主谋吗?

(三)小说中的周瑜不顾大局、表里不一,在道德上很有问题。北大和复旦两部文学史书在《三国小说》的道德问题上见解殊异,那么,这两家之中谁的说法比较符合小说所写?

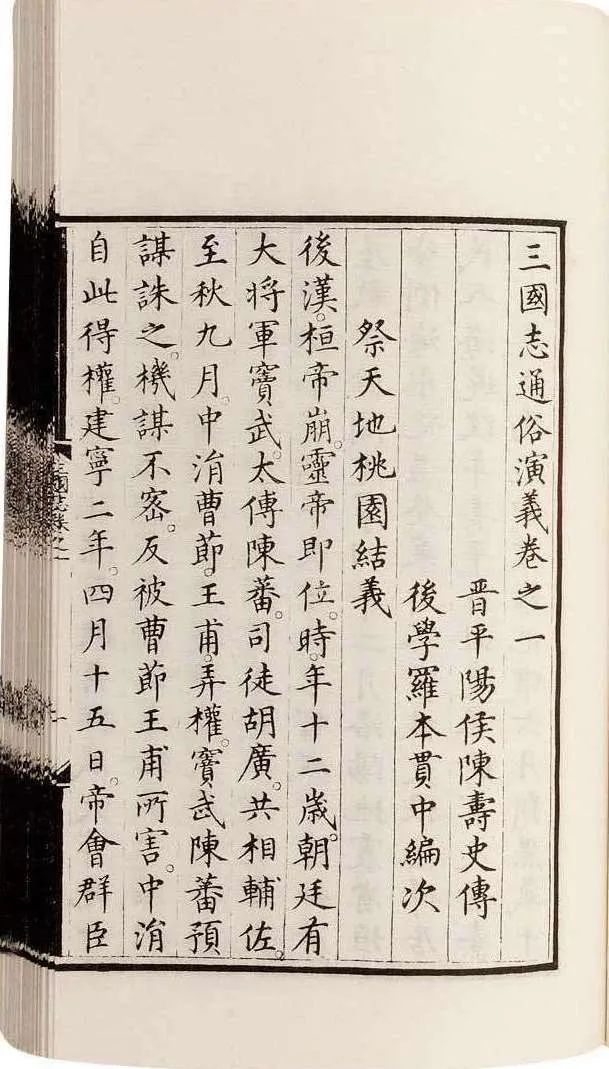

陈寿《三国志》(哈佛大学图书馆藏本)

罗贯中的小说与史书之间的关系一般读者认为《三国演义》是依据陈寿的《三国志》编写的,有些人解释:书名《三国志演义》就是“演”《三国志》之“义”。

其实,小说家在陈寿《三国志》外,还参考了《后汉书》、《资治通鉴纲目》和南朝刘义庆《世说新语》等书。

《三国演义》早期的版本叶逢春本在不同的位置使用不同的书名:目录前作《新刻按鉴汉谱三国志传绘像足本大全》。“按鉴”就是“按照朱熹的《资治通鉴纲目》”;“汉谱”似乎是“汉朝的谱系”,可能特指《后汉书》;《三国志传》则指陈寿所撰史书。

《资治通鉴纲目》

叶逢春本的书名有助于说明《演义》至少有三个史书来源,至少用此书名的人是这样看的。此外,《三国志演义》煞尾部分写司马氏篡汉立晋,小说家还有唐代的房玄龄等人编撰的《晋书》可以参考。

将《三国演义》和《三国志》内文对比,这工作前贤已经做过,例如:许盘清、周文业有《〈三国演义〉〈三国志〉对照本》江苏古籍出版社,2002年。

此外,邓宏顺编著《三国志演义文史对照本》 (中州古籍出版社,2013年),此书所用的史籍,不限于《三国志》。翻看邓宏顺这对照本,我们能看到小说从哪本史书中取材。

《三国志演义》文史对照本

《三国志》和《后汉书》在“书法”方面,有何区别?

“书法”是指史家修史,对材料处理、史事评论、人物褒贬等方面各有原则、体例。对于改朝换代之事,《三国志》与《后汉书》的“书法”有差异。陈寿身为晋臣,他记载曹魏代汉和西晋代魏的史事时,不得不为晋朝廷隐讳,以免冒犯司马氏。

明代学者胡应麟(1551-1602)认为陈寿撰写《三国志》时承担了巨大的政治压力。清人王鸣盛(1722-1797)、钱大昕(1728-1804)、赵翼(1727-1814)也有相近的看法。

由于晋承魏统,晋朝的臣子既然编纂史书时须回护司马氏,就不得不先回护司马氏的前朝:曹魏。

《廿二史札记校证》

清人赵翼《廿二史札记校证》有“三国志多回护”条,认为陈寿“身仕于晋,不敢不为晋讳”、陈寿多次为曹魏“讳败夸胜”(见《廿二史札记校证》,中华书局1984年版,页122-124)。

因此,《三国志》涉及曹魏时采取较为谨慎和委婉的笔法。另外,陈寿不得不使用曹魏留存下来的官方史料。赵翼疑陈寿所用史料已经有“讳败夸胜”的倾向,陈寿未作订正(赵翼《廿二史札记校证》页124)。

相反,南朝宋时期范晔(398-445)撰写《后汉书》时,已是隔代修史,范晔的顾忌比较少,书写魏晋之间的史事,比较能秉笔直书。

写小说和写史书不同。《三国志》尊魏,《三国演义》则有贬曹的倾向(对源自曹氏政权的司马氏也有敌意)。小说家采用《后汉书》之处也不少。总之,若要了解小说如何参照史书,不宜假设小说只依据《三国志》。

明吴勉学刻本《后汉书》

关于赤壁之战,《三国志・魏书・武帝纪》记载:“益州牧刘璋始受征役,遣兵给军。十二月,孙权为备攻合肥。公自江陵征备,至巴丘,遣张憙救合肥。权闻憙至,乃走。公至赤壁,与备战,不利。”(余志挺《裴松之三国志注研究》,花木兰文化工作坊2008年版,第158页)。

如果只看《三国志・魏书》这一段,自然会得出《三国志》对赤壁之战“记载简略”的印象:只有九个字。

可是,《三国志》不单单有《魏书》,还有《吴书》和《蜀书》,这两国之史也记载了赤壁之战的情况。

《三国志集解》

赤壁之战牵涉曹、孙、刘三家,《三国志》中《魏书・武帝纪》之外,《吴书・吴主传》、《吴书・周瑜传》、《蜀书・先主传》、《蜀书・诸葛亮传》等等都有赤壁战前后的故事被《三国演义》采用。

这里举一个实例。

赤壁交锋前,曹军压境,东吴之主孙权曾经犹豫东吴是降还是战。孔明向孙权献孙刘两家合力破曹之策,其游说之辞一大篇,见于《蜀书・诸葛亮传》:

《蜀书・诸葛亮传》(南宋时期建阳刊本)

时权拥军在柴桑,观望成败,亮说权曰:“海内大乱,将军起兵据有江东,刘豫州亦收众汉南,与曹操并争天下。今操芟夷大难,略已平矣,遂破荆州,威震四海。英雄无所用武,故豫州遁逃至此。将军量力而处之:若能以吴、越之众与中国抗衡,不如早与之绝;若不能当,何不案兵束甲,北面而事之!今将军外讬服从之名,而内怀犹豫之计,事急而不断,祸至无日矣!”

权曰:“苟如君言,刘豫州何不遂事之乎?”亮曰:“田横,齐之壮士耳,犹守义不辱,况刘豫州王室之胄,英才盖世,众士慕仰,若水之归海,若事之不济,此乃天也,安能复为之下乎!”(朱一玄、刘毓忱《三国演义资料汇编》,南开大学出版社2003年版,第29页)。

《三国演义资料汇编》

“刘豫州”就是刘备。东汉末年,曹操逐渐崛起并控制了朝廷。为了拉拢刘备,曹操向汉献帝推荐刘备担任豫州牧。建安元年(196年),汉献帝正式下诏任命。

实际上,刘备担任豫州牧的时间并不长,因为当时吕布与刘备相争,刘备难以实际控制整个豫州,最终刘备失去对豫州的控制。然而,“刘豫州”之名,还是传了下来。

诸葛亮用刘备不降曹为例,刺激孙权。

孔明抬出刘备,声称连弱小的刘备都不肯屈居曹操之下。孙权虎踞江东,若不如刘备,那还有什么尊严?《蜀书・诸葛亮传》记载:

权勃然曰:“吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。吾计决矣!非刘豫州莫可以当曹操者,然豫州新败之后,安能抗此难乎?”亮曰:“豫州军虽败于长坂,今战士还者及关羽水军精甲万人,刘琦合江夏战士亦不下万人。曹操之众远来疲弊,闻追豫州,轻骑一日一夜行三百余里,此所谓‘强弩之末,势不能穿鲁缟’者也。故兵法忌之,曰必蹶上将军。且北方之人,不习水战;又荆州之民附操者,逼兵势耳,非心服也。今将军诚能命猛将统兵数万,与豫州协规同力,破操军必矣。操军破,必北还,如此则荆、吴之势强,鼎足之形成矣。成败之机,在于今日。”

诸葛亮邮票

从上引段落可以看到:事情的转折点在“权勃然曰……”。这说明孔明的说辞对吴侯产生了刺激作用。孙权不甘示弱,于是,孙刘联手抗曹有了基础。

《蜀书・诸葛亮传》这段对话,将孙刘联盟的形成过程记录得很清楚。小说将“勃然”二字增写成“孙权听了孔明此言,不觉勃然变色,拂衣而起,退入后堂。”稍后,孙权终于说出:“孤不能以全吴之地,受制于人。”(第43回)

按小说所写,此时孙权下了抗曹的决心,与周瑜无关。

抗曹大战略之外,战前细节作者也从《三国志・吴书》取材。

诸葛亮见孙权之前曾经舌战群儒,此事于史无考,可能是出自小说家虚构创作,但是,《三国演义》第43回舌战群儒的尾声谈起“陆绩怀橘”故事见于《吴书・陆绩传》(邓宏顺《三国志演义文史对照本》,页271)。

《三国演义》第46回写孔明草船借箭。借箭的故事核心是从《吴书・吴主传》移植到孔明故事之中(金文京《三国志的世界》,广西师范大学出版社2014年版,页115)。

金文京《三国志的世界 后汉三国时代》,广西师大出版社2014年版。

小说家将孔明借箭前后增写成一大篇,借“预测大雾罩江”之事提升孔明的学问家和智者形象。

《三国演义》赤壁战最后是用火攻大破曹营,这情节采自《吴书・周瑜传》:

时刘备为曹公所破,欲引南渡江,与鲁肃遇于当阳,遂共图计,因进住夏口,遣诸葛亮诣权,权遂遣瑜及程普等与备并力逆曹公,遇于赤壁。时曹公军众已有疾病,初一交战,公军败退,引次江北。瑜等在南岸。瑜部将黄盖曰:“今寇众我寡,难与持乆。然观操军船舰首尾相接,可烧而走也。”

乃取蒙冲鬬舰数十艘,实以薪草,膏油灌其中,裹以帷幕,上建牙旗,先书报曹公,欺以欲降。又豫备走舸,各系大船后,因引次俱前。曹公军吏士皆延颈观望,指言盖降。盖放诸船,同时发火。时风盛猛,悉延烧岸上营落。顷之,烟炎张天,人马烧溺死者甚众,军遂败退,还保南郡。备与瑜等复共追。曹公留曹仁等守江陵城,径自北归。(《吴书》列传第九)。

“可烧而走”出自黄盖。可见,《三国演义》的赤壁破曹之法,早已见于《三国志・吴书》,不是小说家杜撰出来的。

小说家将“时风盛猛”衍生成诸葛亮借东风。在《三国演义》中,“借东风”情节见于第四十九回:七星坛诸葛祭风,三江口周瑜纵火。

从以上引文可知,曹魏大军压境、孙刘联盟、战前借箭、火攻战术、时风盛猛都已见于《三国志》,无论战略、战法、战果都已见端倪,为小说写赤壁之战提供了基本素材。

因此,若谓《三国志》写赤壁战属于 only a brief record,其说难称恰当。

上文主要论证《三国志》所记赤壁战不是only a brief record。小说的实情是战前战后《三国志》都照顾到,只是有些情节见于《三国志・蜀书》,有些见于《三国志・吴书》。评论者的视野不宜自限于《三国志・魏书》。

在小说的人物方面,张教授说:Zhou Yu, the young general of Wu and main planner of the battle, strikes us with his intelligence and capabilities and his military talent as commander. 这句话中的Zhou Yu, 就是周瑜。

邮票京剧生角周瑜

我们有个疑问:《三国演义》中的赤壁之战,周瑜是主谋(main planner)吗?

《三国演义》中,赤壁之战前后一共八回。从这八回的回目,我们可以看到谁是战前战后最活跃的人物:

第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议

第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操

第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计

第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑

第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计

第四十八回 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武

第四十九回 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火

第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操

上列八个回目显示:孔明故事占了五回(43、44、46、49、50);只有第四十九回的回目出现周瑜。从回目看,周瑜是the main planner of the battle之说,未必站得住脚。

《苏东坡全集》

苏东坡《念奴娇・大江东去》下片写:“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。”(Xiaofei Tian, The Halberd at Red Cliff: Jian'an and the Three Kingdoms. Brill, 2020, p.312)其中“ 羽扇纶巾……”当是写周公瑜。可是,在《三国演义》中,“羽扇纶巾……”形象已经移到诸葛亮身上。

小说中,“樯橹灰飞烟灭”的功臣,前期是鲁肃、诸葛亮,后期再加上庞统、黄盖。

也许,论战功主要看战略大方向由谁来定,而东吴的事,孙策临终有言:内事不决问张昭,外事不决问周瑜。

东吴选择拒曹还是降曹,属于“外事”。那么,联合刘备拒曹这个战略大方向,是周瑜定立的吗?答案是:按小说所写,周瑜的作用不大。

在周瑜赶回柴桑郡之前,东吴拒曹的政策已经确定了下来。首先,鲁肃向孙权力陈降曹之弊(尤其对吴主不利)。《三国演义》第43回写孙权慑于曹魏之势,战抑或降,犹豫不决。经鲁肃说明处境后,权叹曰:“诸人议论,大失孤望。子敬开说大计,正与吾见相同。此天以子敬赐我也!……”

鲁肃陈述了东吴不能投降的理由,如果投降,孙权的下场一定是最悲惨的。裴松之(372—451)认为,“拒曹战略”始于鲁肃。

叶雄绘鲁肃

《三国志・吴书》卷九记载:“臣松之以为:建计拒曹公实始鲁肃。于时周瑜使鄱阳,肃劝权呼瑜,瑜使鄱阳还,但与肃暗同,故能共成大勋。”(邓宏顺《三国志演义文史对照本》,页270)。鲁肃比周瑜早一步劝说孙权抗曹。

小说之中,孙权接见了诸葛孔明,孔明指出:孙刘合作不但可拒曹,更有机会破曹。权大悦,说:“先生之言,顿开茅塞。吾意已决,更无他疑。即日商议起兵,共灭曹操。”遂令鲁肃将此意传谕文武官员。

可见,依据小说所写,在周瑜回柴桑之前,孙权已经同意抗曹。

《三国演义》第44回写得更分明:周瑜谢出,暗忖曰:“孔明早已料着吴侯之心。其计画又高我一头。…… ”(邓宏顺《三国志演义文史对照本》,页277)。

人民文学出版社版《三国演义》

周瑜主战,按小说所写,是因为他受到诸葛孔明的刺激。

原来孔明诵出《铜雀台赋》:“立双台于左右兮,有玉龙与金凤。揽二乔于东南兮,乐朝夕之与共。”(经窜改的版本)声称是曹植所作。周瑜听罢,勃然大怒,离座指北而骂,因为二乔之一是他的妻子(周瑜的妻子是小乔)。

明末清初史学家王船山(1619-1692)评论:“欲合孙氏于昭烈以共图中原者,鲁肃也;欲合昭烈于孙氏以共拒曹操者,诸葛孔明也;二子者守之终身而不易。”(王夫之《读通鉴论》,见《船山遗书》,北京出版社1999年版,第5卷,第2950页)。“昭烈”,指刘备。刘备死后被追谥为“昭烈皇帝”。

《读通鉴论》

陈寿《吴书·周瑜传》记载,建安十三年九月周瑜向孙权力陈曹操有四个“用兵之患”(《三国志》卷54),使孙权坚定击曹之心。然而,罗贯中有意将促成抗曹之功归于鲁肃、诸葛亮,忽视周瑜的作用。

总之,按小说所写,鲁肃、诸葛亮才是抗曹联盟背后的始初推动力。文学评论者谈的是文学作品,实不宜将文、史混淆(文,这里指小说《三国演义》)。

“拒曹”策略早在周瑜回归柴桑之前已定,“破曹”战术又如何?赤壁之战南方孙刘联盟用火攻之法对付曹魏军队,是周瑜想出来的吗?

《三国演义》第46回,孔明和周瑜不约而同想到用火攻(《吴书・周瑜传》记载,火攻破曹之计出自黄盖)。至于“连环船”之功,小说归于庞统(第47回)。

到了第49回,诸葛亮和周瑜同时亮出火攻之策。可见,周瑜确有火攻之想,但是周瑜对于怎样落实火攻没有头绪,因为他缺了最关键的东风。孔明密书十六字曰:“欲破曹公,宜用火攻;万事俱备,只欠东风。”东风之得,还是得由孔明出力(祭风)。

武侯祠诸葛亮塑像

连关键的东风也不是由周瑜来“安排”,因此,若说周瑜是the main planner of the battle, 并非全对。

小说中,周瑜在赤壁战前最成功的事,是骗倒曹魏派来的探子蒋干(第45回“群英会”和“反间计”),相关情节早见于《吴书・周瑜传》。小说家增写了一些情节:蒋干盗书,曹操看过伪造书信后中计错杀了自家水师将领蔡瑁、张允,削弱了魏军水师的实力。

小说中,周瑜在赤壁战之战中担任东吴大都督,这个“大”恐怕是小说家自己加上去的。史书只记载“以周瑜、程普为左右督”(《吴书・吴主传》、《鲁肃传》、《程普传》)。

《三国演义》小说中,周瑜“被抬举”为吴方的大都督,雄姿英发,只是这个人物其实器量狭小、表里不一。周瑜极忌惮诸葛孔明之才,总想在会战之前就除掉孔明,没有为破曹大局着想。

陈寿《三国志》(日本宫内厅书陵部藏本)

《吴书・周瑜传》写周瑜“性度恢廓”,而小说中,周瑜没有容人的雅量,连自己的盟友都容不得。周瑜用阴招害友,竟然还要鲁肃配合自己、代为守秘密。

“一意孤行”、“忌才”、“阴险”是周瑜在赤壁战役前的形象特征。

周瑜在赤壁战前的表现,可以用西方文评观念irony来描述。

Irony 源出eironeia, eironeia最早见于柏拉图的《理想国》。一个受苏格拉底嘲弄的人,就用这个词来形容他,其意思近似“让人上当的、圆滑而卑下的手段”(it seems to have meant something like ‘a smooth, low-down way of taking people in’.See D. C. Muecke,Irony. Methuen,1970, p.14)。

周瑜请诸葛亮在十天内造出十万支箭,表面上是为合作拒曹,实际上是为自己有借口杀诸葛亮。

Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction

Wayne Booth(韦恩・布思)在成名作The Rhetoric of Fiction (U of Chicago Press, 1983) 提出不可靠叙述的极品是“反讽叙述”;美国学者Andrew Plaks曾以irony(反讽)论“四大奇书”(浦安迪《经典与人物:明代小说四大奇书》页449),虽然Plaks倾向将《三国演义》人物之间的不和都看成“反讽”,略有“唯反讽论”之弊,但是,无论如何,“反讽”观念对我们分析周瑜在赤壁战中的所作所为是有帮助的。

周瑜不但想杀诸葛亮,他还想杀刘备,其事见于《三国演义》第45回。这一回写鲁肃问瑜曰:“公欲见玄德,有何计议?”瑜曰:“玄德世之枭雄,不可不除。吾今乘机诱至杀之,实为国家除一后患。”鲁肃再三劝谏,瑜只不听,遂传密令:“如玄德至,先埋伏刀斧手五十人于壁衣中,看我掷杯为号,便出下手。”

如果周瑜顺利杀死刘备,孙刘联盟便即解体,双方反目成仇,合力破曹于赤壁之事就化为乌有。周瑜无疑是赤壁之战孙刘联盟最大的破坏者。

《三国演义》第45回,周瑜为什么没能杀掉刘备?

邮票《刘备招亲》

原来,周瑜突然发现关羽陪同刘备出席宴会,“瑜大惊,汗流浃背,便斟酒与云长把盏。”小说家写周瑜被关羽神威所震慑,不敢动手杀刘备,其贬周之意昭然若揭。小说这奚落之意与张教授之欣赏周瑜,大相径庭。

在《三国演义》中,周瑜见东风已得,急唤帐前护军校尉丁奉、徐盛二将:“各带一百人。徐盛从江内去,丁奉从旱路去,都到南屏山七星坛前。休问长短,拏住诸葛亮便行斩首,将首级来请功。”(《三国演义》第四十九回)。

周瑜这种谋害盟友、过桥抽板的行为,毫无道德良心可言。

也许小说家是为了写出周瑜“有远见”,他担心诸葛亮将来成为东吴的劲敌,才出此下策。但是,周瑜谋害诸葛亮的计划屡遭挫败,这状况衬托出周瑜枉作小人,终究害不了智者。

周瑜为了东吴政权少一个未来劲敌,道德先放两旁。这做法不见得高明:如果诸葛亮被害死,孙吴能独自抗衡曹军?如果不能,那么,东吴还有未来吗?

历史上,周瑜是在巴岳(今湖南省岳阳市)旧伤复发而身亡的,然而小说家不按史实写他伤亡而是死于自作聪明,而且临死前还仰天长叹:“既生瑜,何生亮!”周瑜被对手气死,应该是作者有意抨击周瑜无德兼无能。

粤剧《三气周瑜》剧照

周瑜谋害诸葛亮、刘备的谋略一败再败,情况有如曹操赤壁战后那般狼狈。曹、周都被写成自作聪明然后尊严尽失的人物。作者的写法,尽情嘲弄缺德的曹、周,这和陈寿《三国志》以魏为尊的书法大不相同﹔和《三国志》写周瑜“性度恢廓”更是完全相反。

周瑜在小说中是个缺德的人。然而,复旦大学章培恒、骆玉明主编《中国文学史新著》说《三国演义》:“写英雄不重个人的道德品质,而重视其个体能力、建树与个人的情感。”(中卷,页458)。执笔者认为,市民意识的特点是重功利、重个体、重个人的能力(中卷,页458)。

在小说角色的“道德”问题上,北大袁行霈主编本《中国文学史》的看法,和“不以道德论能力”之说很不相同。

袁行霈主编《中国文学史》

袁编本《中国文学史》第七编第一章讨论《三国演义》,有些论点与章、骆主编本截然不同,例如:袁编本认为《三国演义》“人格上注重道德”(第4册,页24)。

上述两部文学史书在《三国演义》“道德问题”上有重大分歧,是因为《三国演义》没有将道德“绝对化”。

如果说作者“不重个人的道德品质”,显然很难解释《三国演义》书中有一场景:“骂死王朗”。

根据正史《三国志》的记载,王朗不是被诸葛亮骂死的,而是在公元228年病逝。《三国演义》第九十三回描述诸葛亮在北伐时与魏国司徒王朗对阵,王朗试图劝降诸葛亮,反被诸葛亮以激烈言辞驳斥,最终王朗气愤交加,坠马而亡。

王朗口才不俗,勇气可嘉,可是,诸葛亮集中攻击王朗苟图衣食、助贼篡汉,没有当汉臣的气节。王朗有能力也没用,他被活生生骂死,其实是死于羞愧和道德压力。

武将方面,《三国演义》中的吕布战力超凡,却也因为德行有亏而下场悲惨。下一节,我们看吕布为什么走投无路。

《中国文学史新著》

《三国演义》中,重视道德而轻视能力的最佳案例是吕布的收场。吕布神勇无匹,他想投靠曹操而曹操不纳。为什么?

《三国演义》第十九回“下邳城曹操鏖兵,白门楼吕布殒命”描写:吕布告玄德曰:“公为坐上客,布为阶下囚,何不发一言而相宽乎?”玄德点头。及操上楼来,布叫曰:“明公所患,不过于布。布今已服矣。公为大将,布副之,天下不难定也。”操回顾玄德曰:“何如?”玄德答曰:“公不见丁建阳、董卓之事乎?”

刘备没有抹黑吕布,他只挑吕布生平中的义父来说。丁原、董卓都是吕布的义父,却先后被吕布杀害。

书中写“(曹)操令将吕布缢死,然后枭首。”可见,吕布因道德操守问题而送命。曹操不收纳背信弃义的吕布,避免自己养虎为患。

“公不见丁建阳、董卓之事乎?”这句话,也可以看成是作者借刘备之口传出自己的心声:丁建阳、董卓被谁所害?吕布的品格怎样?岂能再用?

刘继卤绘《三英战吕布》

相反,吕布的部将张辽获得曹操等人的赏识。吕布在下邳被曹操击败后,张辽不愿乞降,反而得到刘备、关羽敬重,二人向曹操求情——玄德曰:“此等赤心之人,正当留用。”云长曰:“关某素知文远忠义之士,愿以性命保之。”(《三国演义》第20回)。

“赤心之人”“忠义之士”都是道德、人格方面的特质,受到推重。

另一例子是武艺超群的关羽。他一度被困,投降后在朝廷位居曹操之下。曹操“不重个人的道德品质”就受关羽之降吗?真实情况是曹操多次设法笼络关羽,希望关羽变节投诚(弃刘)。简言之,曹操非常重视武将的道德节操、忠诚度。

关羽弃印封金一事,反映了他“个人的道德品质”,最终获得曹操的尊敬。小说的作者也认同关羽归刘的选择。

因此,《中国文学史新著》“写英雄不重个人的道德品质”之说,绝不是《三国演义》所写事实的全部。

山西木版年画关公

《三国演义》中,投降者未必都受到鄙视,例如,第53回黄忠不降,托病不出,刘备亲往黄忠家相请。黄忠降刘,受到了表彰(第53回载后人有诗赞黄忠:将军气概与天参,白发犹然困汉南。至死甘心无怨望,临降低首尚怀惭。宝刀灿雪彰神勇,铁骑临风忆战酣。千古高名应不泯,长随孤月照湘潭)。

法正变节之事,有助于说明刘备也不是一味讲仁义道德。法正是刘璋的部属,后来背叛刘璋,倒向刘备,帮助刘备夺取益州。

《三国演义》第六十回有一段刘备和法正的对话:

玄德曰:“备一身寄客,未尝不伤感而叹息。思鹪鹩尚存一枝,狡兔尚藏三窟,何况人乎?蜀中丰余之地,非不欲取;奈刘季玉系备同宗,不忍相图。”法正曰:“益州天府之国,非治乱之主,不可居也。今刘季玉不能用贤,此业不久必属他人。今日自付与将军,不可错失。岂不闻逐兔先得之说乎?将军欲取,某当效死。”玄德拱手谢曰:“尚容商议。”

可见,在谋夺益州问题上,刘备起初还表现得有点“道德感”:夺“同宗”的基业,道德上说不过去。

待刘备知道法正真有“背叛刘璋、出卖益州”的意图,不但没有立即拒绝,反而称谢,还说可以商议。

刘备画像

法正说“付与将军(刘备)”,他确有实际的行动。他见完刘备后,又密谓庞统曰:“近张松有密书到此,言于涪城相会刘璋,便可图之。机会切不可失。”所谓“图之”,明显是要对他主公刘璋下手。

法正也像吕布那样在忠诚方面有瑕疵,照理小说应该对他有所谴责。实际上,书中却写“(刘备占益州后)法正为蜀郡太守”,此外,“文武投降官员,共六十余人,并皆擢用。”(第六十五回)简言之,功利主义似乎压倒了道德伦理。小说中,刘璋的部下张松背叛之事被刘璋得知,张松被处死。法正比张松幸运。

第六十二回,刘备取得刘璋豁下的涪关,开庆功宴,宴会中有以下情景:庞统问刘玄德:“今日之会,可为乐乎?”庞统说:“伐人之国而以为乐,非仁者之兵也。”玄德曰:“吾闻昔日武王伐纣,作乐象功,此亦非仁者之兵欤?汝言何不合道理?可速退!”

这一番对话,军师质疑主公,主公反诘军师,透出讽刺的意味(讽刺刘备阵营假仁假义,实际上抢夺了同宗的基业)。

庞统塑像

总之,作者笔下人物有轻道德而重私利的时候,就连“仁者”刘备也不例外。因此,刘备本人也算不上是“道德楷模”。

作者安排刘备、庞统互相嘲笑指责,有意无意间对刘、庞“各打五十大板”。作者这种笔法,似乎反映他是有道德底线的(关于批评中的作者观念,请参看Seán Burke, The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida. Edinburgh University Press, 2008)。

曹操和刘备,都高举保存汉室的旗帜来谋天下。“心中有汉帝、汉室”表面上还算是存大义、“讲道德”。

刘备是个表里不一的人物,他声称帮助刘表之子刘琦守荆州,可是,刘琦病殁后,刘备完全没有离开荆州的意思(浦安迪《经典与人物:明代小说四大奇书》,页413-414)。小说中的曹操则不讳言:“宁我负天下人,休教天下人负我。”小说中的曹操自私自利,比较表里如一。

The Four Masterworks of the Ming Novel Ssu ta ch'i-shu

笔者的结论是:作者可以借书中角色传逹作者的态度(例如借吕布之口骂刘备“是儿最无信者”)。然而,书中角色的心态,和作者的心态,不能完全混同。

张教授将《三国演义》和《水浒传》都归入“元代文学”。

这安排可能是依据章培恒、骆玉明主编《中国文学史新著(下)》(复旦大学出版社,2007年)第五章的说法。《中国文学史新著》据《三国演义》叶逢春本有“圣朝”而圣朝指元朝而判定叶逢春本成书于元朝。

然而,《三国演义》属于“元代文学”,这看法不是学术界的共识。

袁行霈主编《中国文学史》第4册第七编“明代文学”第一章讨论《三国演义》,第二章讨论《水浒传》。此书认为《三国演义》成书于明初(第4册,页7),最早的刻本是1522年的《三国志通俗演义》,有24卷240则。

《三国志通俗演义》

学术界一般都注意到唐人咏史诗中颇多写三国之事。到了南宋,南北对峙的意识加强了“(蜀汉)正统”观,不利于北方的曹魏,小说也有这种拥护刘备阵营的倾向。

到了元朝,《三国演义》是否已经发展完备?《三国演义》有元刊本吗?有元代的稿本吗?

如果没有元刊本的话,那么,“《三国演义》属于元代文学”之说的假设成分太大(假设元末人罗贯中已经写成《三国演义》的文稿)。此外,有没有文献载录元人看到《三国演义》手稿?

实际上,我们没有听闻某处发现过元朝《三国演义》稿本的消息。

声称《三国演义》是元代文学之前,需不需要先考虑以下问题:《三国演义》的刊本,始见于明朝中叶,在刊本出现之前,有手稿或抄本在元末明初流传吗?如果元末明初都没有手稿或手抄本的消息,怎能断定作者在元末已经写完《三国演义》?(参看浦安迪着;沈亨寿译《经典与人物:明代小说四大奇书》,三联书店2015年版,页363)。

上文举证说明了《三国志・吴书》、《三国志・蜀书》都有些情节涉及赤壁之战,获罗贯中采入小说之中。

罗贯中将分散在《三国志・魏书》、《三国志・蜀书》、《三国志・吴书》的赤壁战情节收拢起来,踵事增华,加强其文学性,用八回篇幅集中写完赤壁战的首尾,近似史书中的纪事本末。

盛杨制罗贯中塑像

《三国志》分别写了曹魏屯军江北、孙刘联盟、战前借箭、火攻战术、时风盛猛、魏军溃败,无论战略、战法、战果一一写到(虽然各细节原本分见于《魏书》《蜀书》《吴书》的传记),不是如张教授所言only a brief record。

此外,张教授认为周瑜是《三国演义》赤壁战的the main planner,然而,从上文的分析可见the main planner之说是难以成立的。

苏轼的《念奴娇・赤壁怀古》以“三国周郎赤壁”为重心,推崇周郎“雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭。”其中“三国周郎赤壁”“千古风流人物”可能令人以为周瑜是赤壁战的灵魂人物,可是,小说《三国演义》所写,完全是另一回事:周瑜这个角色被丑化,成为缺德小人——他不顾大局,在战前谋害东吴的盟友。

小说家对周瑜多用贬笔,所传达的讽刺意味很浓厚,这与苏轼词“美周”大异。如果史家将苏轼的《念奴娇》的周郎和《三国演义》的周瑜混为一谈,熟悉小说情节的读者是难以接受的。

《三国志讲义》

实际上,史书《三国志》的记载和文学作品的“书法”也不相同,因此,文学评论者不宜将文、史相混淆(“文”指文学作品《三国演义》)。

《三国演义》的道德问题是北大袁编本和复旦大学章骆主编本文学史共同关注的话题。小说中的刘备,在道德上比残杀吕伯奢一家(第四回)的曹操来得高尚,可是,刘备最终也夺同宗(刘表、刘璋)的基业。这个角色,也透出了反讽意味(ironical)。

中土也有近似irony的说法,例如,鲁迅说《三国演义》“欲显刘备之长厚而似伪,状诸葛之多智而近妖”(鲁迅《中国小说史略》,香港中和出版2023年版,第128页)。“伪”、“妖”都是负面评语,鲁迅认为这是小说描写上的“失”,然而,褒中寓贬、表里不一的特征正好反映小说人物不是“扁平人物”(占领益州、汉中后,刘备就甩开道德包袱,自立为汉中王)。

总之,苏东坡《念奴娇・赤壁怀古》以颂扬周瑜为主;史家陈寿以曹魏为尊而旁及孙刘;小说家罗贯中以反讽笔法塑造出多维立体的人物形象。

以上(词、史、小说)三种文类,各有立场且重心殊异,文学史家对此不宜失察。

《中国小说史略校注》,鲁迅著,陈平原、鲍国华编注,浙江人民出版社2024年1月版。

附记一:“书法”关于史书的“书法”,笔者在其他文章中也简略谈过。

有兴趣的读者可以参看:洪涛《古人的仇外、近人的“patriotic”——谈文学史家的“书法”和表彰之词(读张隆溪教授的英文版中国文学史・二十七)》,载“古代小说网” 2024年10月15日。

附记二:“扁平人物”

本文谈到,刘备在《三国演义》中不是“扁平人物”。“扁平人物”就是a flat character,这个观念的解说见于E. M. Forster, Aspects of the Novel (New York: Harcourt, Brace and Company, 1927), pp.69-78.

E. M. Forster, Aspects of the Novel

对“扁平人物”感兴趣的读者还可以参看:洪涛《陶渊明何时得遇知音?陶渊明如何成为“偏平人物”?(读张隆溪教授的英文版中国文学史・五)》,载“古代小说网”2023年12月28日。

附记三:《三国演义》、《水浒传》属于元代文学?

《三国演义》、《水浒传》属于元代文学?

邓绍基主编《元代文学史》

关于《水浒传》的成书年代,读者可以参看洪涛《水浒“罗着·施编”之说,有何依据?标榜忠义,所为何事?(读张隆溪教授的英文版中国文学史·三十五)》,载《古代小说网》2025年2月6日。

元代文学专史,像张隆溪教授那样将《三国演义》、《水浒传》归于元代文学吗?

中国社会科学院文学研究所“中国文学通史系列”有邓绍基主编《元代文学史》 (人民文学出版社1991年版)。此书有“元代的小说”一节,其中不包含《三国演义》、《水浒传》(页606)。

《元代文学史》

程千帆著、吴志达修订《元代文学史》(武汉大学出版社2013年版)有“元代小说家话本”一节,不包含《三国演义》、《水浒传》(页217)。《三国志平话》和《宣和遗事》是话本。此书没有《三国演义》、《水浒传》之目。