科学家们发明了一种快速、经济的方法,利用喷雾涂层催化剂和直接结晶技术可以将二氧化碳转化为合成燃料前体。

如果我们能把有害的污染转化为宝贵的能源呢?随着世界走向碳中和,开发减少排放的新技术至关重要。

日本东北大学、北海道大学和AZUL能源公司的研究人员发明了一种将二氧化碳(CO2)转化为一氧化碳(CO)的有效方法,一氧化碳是合成燃料的重要组成部分。他们的工艺将转换时间从24小时缩短到15分钟,创下了新的基准。

东北大学WPI-AIMR的刘腾义(音译)表示:“二氧化碳转化为一氧化碳目前是应对气候变化的热门话题,但传统技术存在我们想要解决的主要陷阱。这些材料价格昂贵,不稳定,选择性有限,需要很长时间才能制备。在实际的工业环境中使用它们是不可行的。”

采用酞菁的高性价比催化剂设计

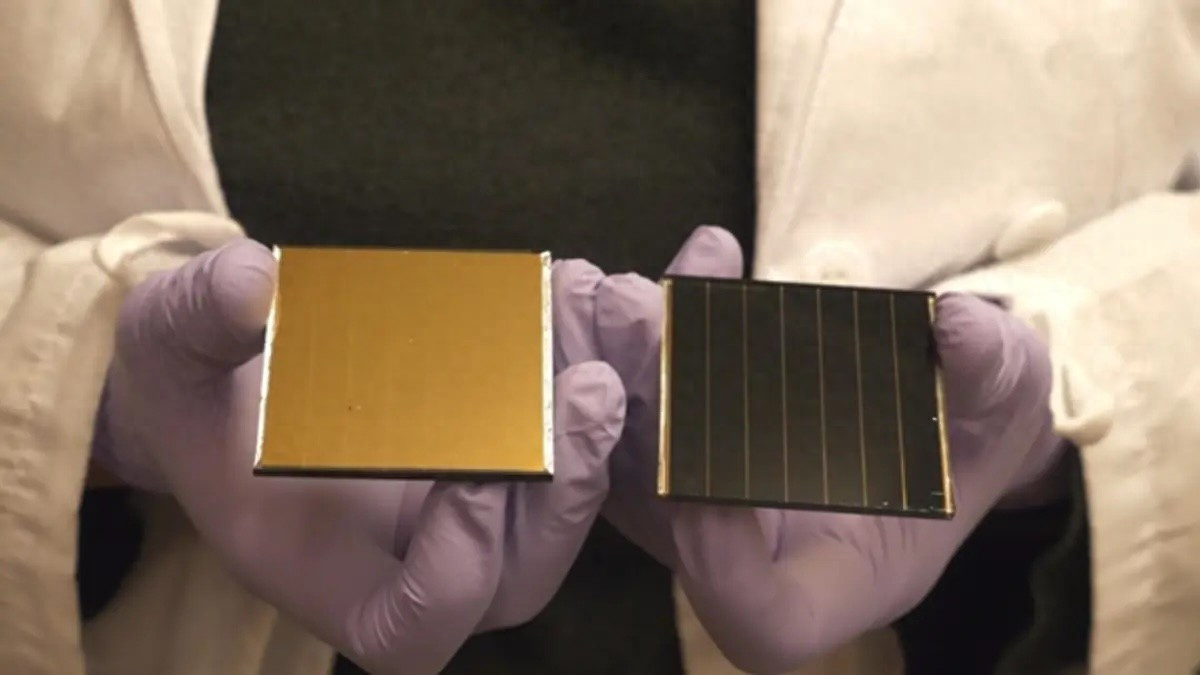

为了满足工业需求,研究人员探索了不同类型的酞菁(Pc) —— 包括无金属酞菁(H2Pc)、铁酞菁(FePc)、钴酞菁(CoPc)、镍酞菁(NiPc)和铜酞菁(CuPc) —— 作为潜在的催化剂。他们使用简单的喷雾技术将这些化合物应用于气体扩散电极,该技术直接在电极表面形成晶体层。其中,酞菁钴(CoPc)是一种低成本的颜料和金属络合物,在将二氧化碳转化为一氧化碳方面表现出最高的效率。

这种简单地将催化剂喷涂在表面上的涂鸦式方法将典型的处理时间缩短到仅15分钟。传统方法需要在24小时内混合导电碳和粘合剂、干燥和热处理的繁琐过程。此外,在150mA/cm²的电流密度下,新系统保持了144小时的稳定性能。

利用DigCat数据库(迄今为止最大的实验电催化数据库),研究人员证实他们的催化剂超过了之前报道的所有基于Pc的催化剂。

达到二氧化碳转化为一氧化碳的工业基准

“这不仅是迄今为止最好的基于Pc的CO催化剂,而且它的反应速率和稳定性成功地超过了工业标准的阈值,”刘腾义说。“这是有史以来第一次入选。”

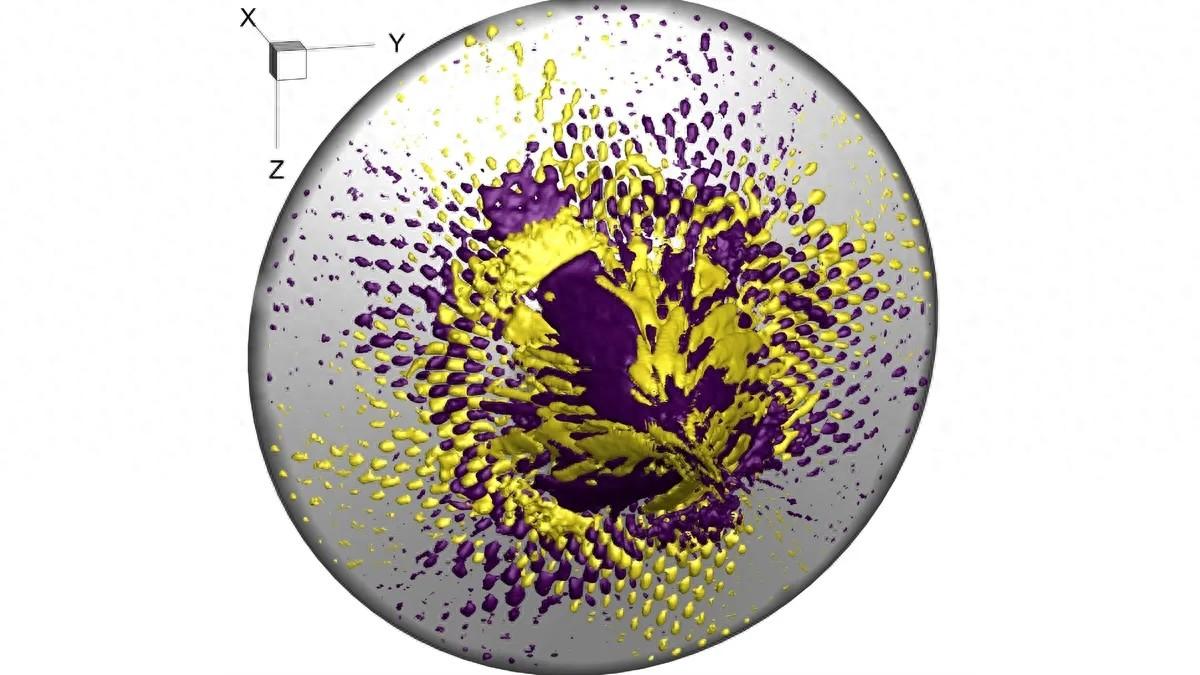

为了研究这种高性能背后的原因,研究小组在NanoTerasu设施上使用同步辐射进行了结构分析,并进行了理论计算。结果表明,结晶导致分子密集排列,有利于有效的电子转移到表面。这些发现表明,直接结晶是制造CO₂电还原金属络合物催化剂电极的有效策略。

本研究开发的气体扩散电极制造方法,与二氧化碳电解技术一起,为利用低成本的颜料基催化剂,以二氧化碳为原料高效合成合成燃料的重要中间体一氧化碳(CO)提供了一条有前景的途径。

这种方法通过提高能源效率和降低与二氧化碳利用相关的成本,解决了合成燃料生产中的一个关键瓶颈。因此,作为下一代二氧化碳捕获和利用(CCU)技术,它具有巨大的潜力。

如果朋友们喜欢,敬请关注“知新了了”!