【前言】

毛泽东作为中国革命的杰出领导者,指引着中国人民走向成功,彻底改变了旧中国的面貌,其贡献将永远被历史铭记。他不仅消除了旧社会的阴霾,还为中国的未来奠定了坚实的基础,影响深远,值得后世永远颂扬。

毛泽东思想在全球范围内产生了深远影响,特别是对第三世界国家而言,它成为了一种强有力的思想武器。通过这一理论,中国人民成功实现了民族独立和自强,向世界展示了东方文明的崛起。这一思想不仅改变了中国的命运,也为世界带来了新的希望和力量。

在艰难困苦的历史时期,毛泽东以非凡的勇气和坚定的信念,领导中国人民战胜了重重困难与挑战。他毕生致力于革命事业,为国家的解放和发展倾注了全部心血。在毛泽东的引领下,中国摆脱了旧时代的阴霾,开创了崭新的历史篇章。他的领导才能和革命精神,成为推动中国前进的重要力量,为后人留下了宝贵的精神财富。

在《八连颂》中,毛主席明确表达了他无畏的八种精神:“不怕压力,不怕逼迫。不怕刀剑,不怕战戟。不怕鬼怪,不怕邪魅。不怕帝王,不怕盗贼。”这些话语充分展现了他面对各种困难和挑战时的坚定与勇敢。

毛主席在领导中国人民取得胜利的过程中,始终秉持着八种无畏精神。他还特别归纳了五种可能的牺牲方式。这些理念贯穿于革命斗争的始终,体现了坚定的革命信念和牺牲精神。毛主席的这八种无畏态度,成为了中国革命事业的重要精神支柱,指引着人民在艰难困苦中奋勇前行。同时,他对革命者可能面临的五种牺牲方式的总结,也展现了革命斗争的残酷性和革命者的崇高品格。这些思想不仅在当时鼓舞了无数革命志士,至今仍具有重要的现实意义和启示作用。

据毛主席贴身警卫员李银桥回忆,我们敬爱的毛主席并非无所畏惧。除了众所周知的"八不怕",他还有"三怕"。这"三怕"深刻体现了毛主席对人民群众的真挚情感,使他的传奇人生更加生动真实,拉近了与人民的距离。

毛主席出身于农村,始终心系百姓,深入基层了解农民生活。他常以“农民的儿子”自称,体现了与群众的深厚联系。毛主席始终将人民利益放在首位,展现了与百姓同呼吸共命运的崇高情怀。

毛主席的“三怕”具体指的是什么?他与李银桥之间又有着怎样的关系?这个问题引发了许多人的好奇。首先,我们需要明确毛主席所害怕的三个方面,这不仅仅是他个人的担忧,更反映了他对国家、人民的深切关怀。接下来,我们来看看李银桥与毛主席的互动,他们之间的关系不仅仅是上下级,更是一种相互信任与支持的纽带。通过了解这些,我们可以更全面地理解毛主席的为人与他的领导风格。

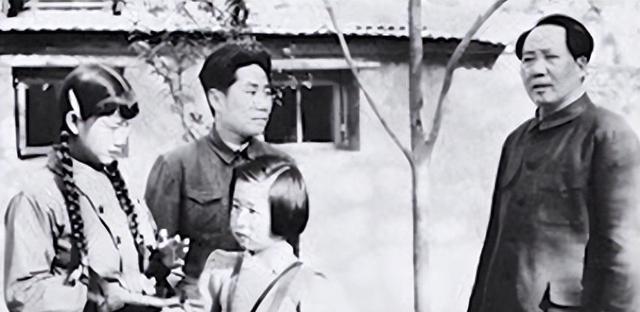

【陪伴毛主席15年的卫士长——李银桥】

李银桥从小练武,后来因为武艺高强,偶然间成了毛主席的警卫员,这一干就是十五年。起初,李银桥觉得毛主席像是个“神话般的存在”,但经过一段时间的相处,他发现毛主席其实也是个普通人,也有自己的情绪起伏。

李银桥以其诚恳、风趣和勤奋的特点赢得了毛主席的青睐。他不仅协助毛主席处理日常事务,还被毛主席视为家人,甚至他的妻子韩桂馨也受到同样的待遇。一次,毛主席半开玩笑地对李银桥说:“银桥,我家里的事,瞒得过别人,可瞒不过你。”

毛泽东对李银桥及其家人表现出了极大的信任,这种信任让李银桥成为了最熟悉毛泽东日常生活的人。毛泽东曾特别嘱咐李银桥:“在我生前,不要写关于我的任何东西;等我去世后,你可以写,但必须真实地记录。”这番话不仅体现了毛泽东对李银桥的信任,也反映了他对个人历史记录的真实性和严肃性的重视。

通过李银桥的讲述,我们了解到了伟大领袖毛主席的一些鲜为人知的个人生活细节,包括他著名的“三怕”。这些故事不仅展示了毛主席的日常生活,也让我们更加深入地感受到他的个人魅力和独特风采。这些第一手的资料为我们描绘了一个更为立体的毛主席形象,使我们能够从新的角度理解和欣赏这位历史巨人的多方面特质。

【第一是怕人民流眼泪】

1938年,百姓生活困苦不堪。毛主席在给妻子贺子珍的信中写道:“百姓的哭声让我心痛,看到他们受苦,我就忍不住落泪……”

在革命历程中,毛泽东面对无数牺牲始终保持着坚毅的态度,从未落泪。即便是他的儿子毛岸英在抗美援朝战场上英勇牺牲的消息传来,周围的人都悲痛欲绝,纷纷流泪,但毛泽东依然没有表现出任何情感的波动,未曾掉下一滴眼泪。

叶子龙曾是毛泽东的秘书,他回忆说,毛岸英在朝鲜战场上不幸阵亡后,彭德怀立即通过电报向毛泽东报告了这一噩耗。

叶子龙收到电报后,心里很矛盾,怕毛主席知道消息后太难过,不知道该不该告诉他。他想了想,决定找周总理商量。两人讨论后,一致认为还是应该把电报交给毛主席。

毛泽东得知消息后,内心极为沉痛,神情凝重,但并未落泪。他目光坚毅,手撑桌面,平静地说道:“革命事业难免会有牺牲,这是不可避免的。”

失去孩子的痛苦深入骨髓!毛主席在面对个人悲剧时,始终坚强,未曾流泪。然而,当他目睹人民的苦难时,内心的柔软让他不禁泪流满面。这正是我们敬爱的领袖毛泽东,他以人民的悲喜为悲喜,展现了对人民的深厚情感和无私奉献。

【第二是害怕“流血”】

在长征途中,主席虽然不惧个人安危,却深深担忧身边百姓和亲人的安全。1935年6月,这种担忧在与警卫员胡昌保的经历中得到了充分体现。

长征时期,红军面临着极其艰难的处境。毛泽东率领主力部队穿越二郎山时,环境异常险恶。尽管雪山草地给行军带来了巨大挑战,但红军战士毫不退缩。在这段艰苦的行程中,警卫员胡昌保始终陪伴在毛泽东身旁,密切注意周围情况,确保毛泽东的安全,随时准备应对可能发生的意外事件。

毛主席始终保持乐观风趣的态度,与胡昌保等人谈笑风生,以此调节情绪,激励团队士气。

国民党军队紧追不舍,一路紧逼。

敌军为了彻底消灭红军主力,动用了大批侦察机进行空中搜索。一旦锁定毛泽东和胡昌保率领的红军主力位置,立即发动了密集的空中轰炸。

就在那一瞬间,一颗炸弹突然落在毛泽东身旁。胡昌保眼疾手快,毫不犹豫地冲上前,将毛泽东推倒在地,用自己的身躯为他挡下了爆炸的冲击。胡昌保当场遭受重创,鲜血迅速染红了他的衣衫。毛泽东迅速从震惊中恢复过来,立即将受伤的胡昌保紧紧抱在怀中。

卫生员听到呼喊后迅速赶到,为胡昌保进行了紧急止血处理。然而,他的伤势极为严重,鲜血不断渗出,纱布很快被染红,甚至浸湿了毛主席的衣服。在生命的最后时刻,胡昌保拼尽全力对身边的战友们说道:“一定要保护好主席!”说完这句话,他因伤势过重,最终在毛主席的怀抱中离开了人世。

在那次事件之后,毛主席对鲜血产生了畏惧,但更多的是对生命的珍视。新中国成立后,有一次几个警卫员在山里打了几只麻雀,满手是血地拿着“战利品”向他炫耀。

毛主席罕见地发火了,他对身边的警卫员严肃地说:“就算是小小的麻雀,也是有生命的,以后绝对不能再这样残忍对待它们!”或者毛主席这次真的生气了,他郑重地对几位警卫员说:“麻雀虽小,也是生命,以后绝不能再伤害它们了!”

然而,毛泽东在多次深入农村调研时,发现许多农民抱怨麻雀是“害虫”,经常破坏庄稼。于是,他迅速作出决定:“消灭麻雀!”

然而,当专家证实麻雀实际上是对生态有益的鸟类后,政府迅速撤销了之前下达的“消灭麻雀”指令。这一举措充分体现了毛主席始终将人民的利益放在首位,根据科学证据及时调整政策,展现了其领导决策的灵活性和对民众福祉的深切关怀。

【第三是怕人“求饶”】

毛主席在引领中国人民走出困境的过程中,展现了非凡的智慧和远见,做出了许多关键决策。他对自己要求严格,但同时也怀有深厚的情感。

在处理同志们的过失时,毛主席总是采取宽容的态度。他认为,只要一个人能迅速认识到自己的错误并加以改正,就应该给予机会,而不是一味地惩罚。这种处理方式体现了毛主席对人性的理解和宽容,他认为错误是难免的,关键在于能否从中吸取教训,及时纠正。因此,毛主席在处理这类问题时,总是注重教育和引导,而不是简单的责备或排斥。这种方法不仅帮助犯错的同志改正错误,也维护了团队的和谐与团结。通过这种方式,毛主席有效地促进了同志们的自我反省和成长,同时也保持了集体的稳定和进步。

当年毛泽东在窑洞里工作时,突然听到外面传来一片吵闹声,有人高喊要“枪毙某人”。听到这些,他立刻起身,走到外面去了解发生了什么事。

那个试图逃跑的小战士最终还是被逮回来了。按军规,这种逃跑行为已经构成逃兵罪。之前那位提到的“枪毙”处置,其实一点儿也不过分,完全符合规定,应该这么处理。

毛泽东历来对临阵脱逃者深恶痛绝,尤其是面对那些背叛革命队伍的人,更是毫不留情。然而,当一名逃兵突然跪地痛哭,声泪俱下地哀求:“主席,请您饶我一命,我实在是思乡心切!”这一幕让毛泽东陷入了沉思。

李银桥向毛主席汇报了关于“逃兵”的情况后,主席听完,目光落在这个年轻的孩子身上,轻轻叹了口气,说道:“这孩子是想家了,赶紧把他放了吧。”

【结语】

毛主席并没有责罚那个年轻的小战士,反而亲自下厨为他准备了一顿丰盛的饭菜。从那以后,这位警卫员再也没有动过逃跑的念头,始终坚守岗位,出色地完成了保护主席的任务。

毛泽东作为中国历史上的杰出领导人,以其宽广的胸襟和深切的为民情怀,赢得了广大民众的崇敬与爱戴。他的领导智慧和对国家发展的深远影响,使他在人民心中留下了不可磨灭的印记。直至今日,人们仍怀着深深的敬意缅怀这位伟大的领袖。