虽然清明未到,却有一场祭祖仪式正在悄然进行。

在这场祭祖仪式举办期间,每天都有将近数十万人次前来参拜,而且还因为单日参拜人数达到82.4万人次,而被吉尼斯记录。

可以说是人山人海。

而祭祖仪式期间的庙会,更是好吃的,好玩的层出不穷。

好玩的主要有泥泥狗和布老虎。

泥泥狗是当地文化产物,用泥制成各种动物,以黑色为主,并在脸上涂上红白黄蓝四色,颇有野趣,传说是为了纪念女娲捏泥人留下的习俗。

布老虎则是用黄布缝成的老虎,形象可爱,内部填充棉絮或稻糠,是最早的布娃娃之一。

好吃的代表则是压缩馍,以前叫“炕饼”需要趁热吃,当地有顺口溜:压缩馍灵气大、不上清华上北大。

当然,庙会上还有其他特色小吃,凉皮、擀面皮、小焦鱼汤、胡辣汤……皆香气扑鼻、令人垂涎。

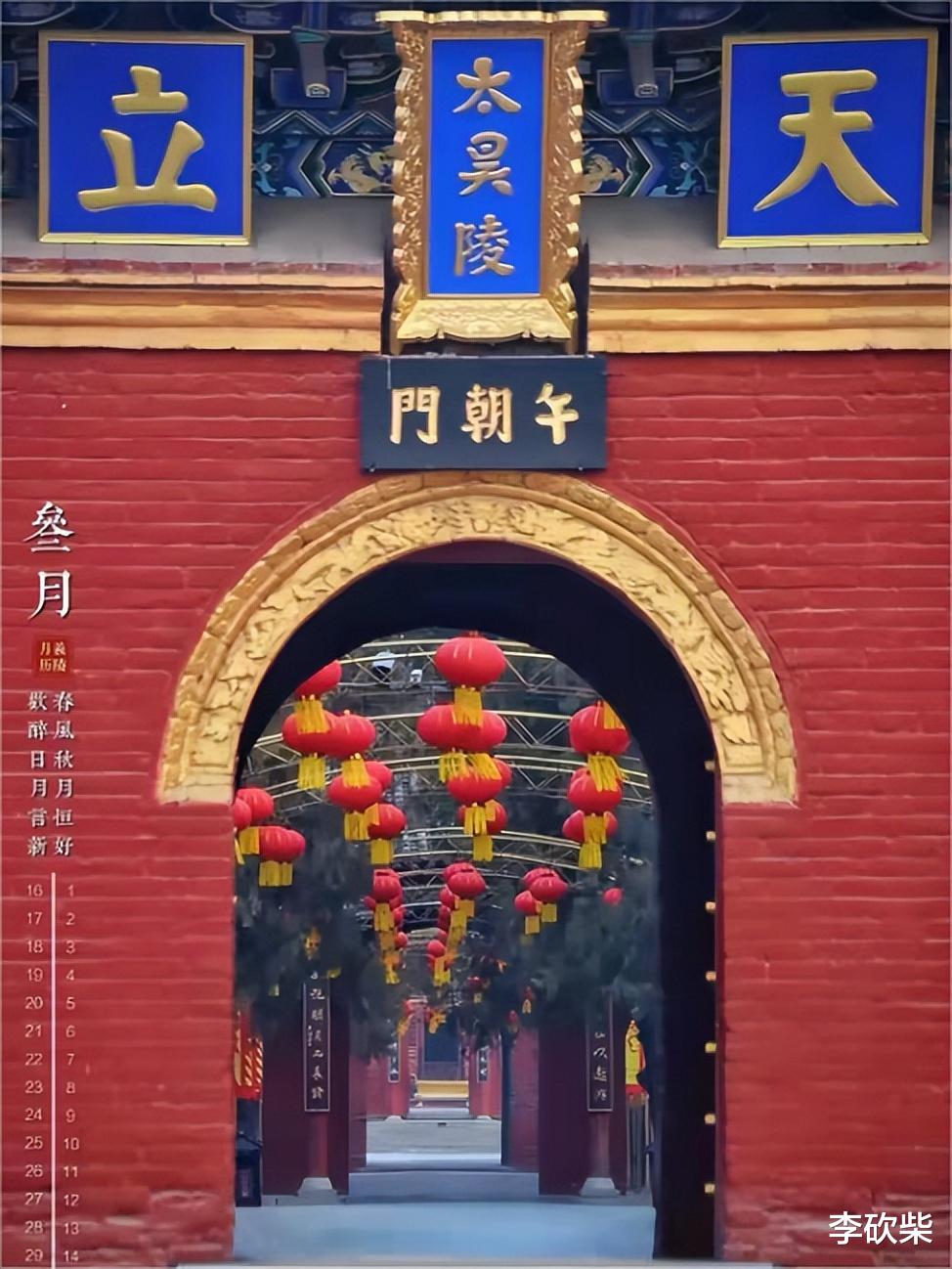

能够享受到如此高规格的、盛大祭祀,自然不会是别人,只能是我们的人祖太昊伏羲氏。而祭拜地点也只能是河南的太昊伏羲陵。

说起这太昊伏羲陵可谓历史悠久。

据说太昊陵,早在春秋时期已有陵,汉代以前已经有祠,而到了唐宋又增制,修葺。是历代帝王御祭的地方。

但是,我们今天所看到太昊伏羲陵并非唐宋以前的太昊伏羲陵,而是明朝重建。

元代,蒙古人入主中原并不重视人祖伏羲,进而没有祭祀,也没有人进行修葺,太昊伏羲陵也就日益荒废,到了元末,其主体建筑便只剩下苏东坡妹妹苏巾书之墓。

后来,朱元璋起兵反元,经常打败仗。

有一次,朱元璋被元兵追赶到伏羲陵附近,他身边的兵将,被杀的被杀,走散的走散,正是孤立无援的时候。

无奈之下,朱元璋只好躲到了伏羲陵的一座小庙里。

谁知,朱元璋刚一躲好,蜘蛛就在庙门口结了一张网,隐藏住他的身形。

元兵追了上来后,正要进庙搜查,庙门外就刚好刮起来一阵阴风,吹得他们直打寒颤。

元兵们一看庙门结网,阴风阵阵,自觉里面没人,又不想得罪神明,进而朝别的方向追去。

朱元璋听到外面动静,吓出了一阵冷汗。直到元兵走远后,他才回过神,觉得是人祖伏羲保护了他,故而跪下当即向伏羲叩首,并承诺,他日得天下,必定重修庙宇,再塑金身。

后来,朱元璋真的当了皇帝,便立刻派人修葺太昊陵,帮助伏羲再塑金身。

又经历明清两朝历代皇帝修葺和扩建,太昊陵才有今天建制和格局。

太昊陵能作为中国十八大名陵之首,是有原因。

首先是大,太昊陵占地面积为58133平方米,南北全长为750米,以伏羲先天八卦数理为基础进行兴建,其内所有建筑皆依从南至北的中轴线进行排列,依次为:

渡善桥、午朝门、道仪门、先天门、太极门、统天殿、显仁殿、太始门、八卦坛、太昊陵墓、蓍草园。

通过渡善桥,便来到太昊陵第一门午朝门,如果你从午朝门望去,大门层层打开,直望到伏羲墓,号称十门相照。

而这些门的中间,太昊陵最高等级建筑,便是兴建于明代的统天殿。

“统天”之名乃出自《易经》:“大哉乾元,万物资始,乃统天。”

寓意为伏羲统领一切,无论王侯将相、三教九流、诸子百家都要对其顶礼膜拜。

统天殿前直接连着壁式月台,是历代举行祭祖大殿中心场地,现在每年的祭祖仪式也在这殿前举行。

其次,是文趣。

作为人皇伏羲沉睡之地,自然少不了文人墨宝。

在午朝门门洞内,中间便镶嵌着南宋皇帝宋高宗赵构御笔:龙师人皇。

伏羲以龙为纪官,故为龙师,居三皇之首,故为人皇,故称为龙师人皇。

而悬挂于两侧,便是南宋理学开创人朱熹的文宝,分别是:观象于天,观法于地。

意思是说,伏羲探究天地间奥秘,总结其运行的规律,用以指导部族的生产生活活动。

而在统天殿前,更有乾隆御笔:宝笈渊源、名迹久传;全国人大原委员长的“万姓同根”,朱镕基总理所写的“羲皇故都”……

当然,其他殿宇楼台,城门,都有其他文人留下的墨宝。

这些字,有的铁画银钩,力透纸背,可谓入木三分,有的行云流水,笔走龙蛇,宛如墨荷临风,更有的刚柔并济,鸾翔凤翥,令人顾盼生辉。

正可谓,徐徐笔走,龙蛇舞;娇若惊龙,神采飞。

在这一字一句中,不但彰显了我华夏文明之灿烂,人文之丰富,更有题字者对人祖伏羲敬佩之情。

最后,便是有民趣。

太昊陵在当地的传说并不少,最有代表便是子孙窑和耳柏。

在显仁殿东北角青石上,有一个被称为“子孙窑”的石洞,无论求子求女都很灵验,只要将手指伸进去,求男孩向左转,求女孩向右转。不过要连续三年去到太昊陵祈福,以示心诚。

而耳柏传说,则是太昊陵墓后面的蓍草园中,栽种于宋代的一棵柏树,在其树干上有一道耳形的树疤,据说是人皇伏羲为了倾听子孙的声音安排生长在此,如果有什么烦恼事情,皆可以来此诉苦。

可以说,太昊伏羲陵不但是我华夏三千年历史的体现,更是中国之文趣和民趣的集合体。

如今,它在网络爆红,每年二月二都有数十万人前来祭祖,恰恰证明了我们的文化自信正在回归,并逐渐成为我们民族凝聚力的一部分。

我相信,即便再过三千年,太昊伏羲庙依然会屹立在中国大地上,成为我们炎黄子孙的朝圣地。

本文作者 | 逢三责任编辑 | 蓝橙策划 | 小可

峰雨同舟的家园

这个故事以前是刘秀,乱丝庙,扳倒井,现在又换成朱元璋了![笑着哭]原来越能扯了